ЧАСТЬ II. ТЕОРИЯ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В предыдущей части мы подвергли исследованию самую внутреннюю и глубокую, по и самую формальную сторону образования. Стиль человеческой деятельности, форма человеческих взаимоотношений и вытекающие отсюда организационные проблемы образовательных учреждения были преимущественным предметом нашего исследования. Теперь нам надлежит перейти к тем сторонам образования, которые больше относятся к его содержанию, к определению уже не стиля, а предмета человеческой деятельности. Этот переход диктуется самой целью нравственного образования, как мы ее определили выше. Личность растет в меру устремленности своей к сверхличным заданиям культуры. Не в аскетическом отказе от культуры, а в овладении и творческом преодолении культуры (иной способ «ухода» от нее) обретает она свою подлинную свободу и себя самое. Свобода и личность, как формальные начала, требуют материала культурного содержания. К этим более «внешним» сторонам образования мы и перейдем теперь, и прежде всего — к образованию научному.

Термином этим — «научное образование» — мы обозначаем тот вид образования, цель которого есть наука, или знание. Мы могли бы также сказать — «истина», хотя это слово и не употребляется сейчас так охотно, как раньше, в эпоху интеллектуалистической веры во всемогущество знания. Наука, знание, истина есть такая же цель общего образования, как личность, свобода, право. Как каждый должен выработать в себе личность, точно так же и каждый должен быть приобщен к науке и к истине. Не все станут учеными по профессии и не все даже дойдут до высших ступеней научного образования, как не все смогут осуществить в себе высшие ступени свободного самоопределения. Но приобщиться к науке должен всякий. Ибо нет двух знаний — научного и «обыкновенного», а всякое знание, если оно только истинно, есть уже научное знание. Познающий ребенок, делая свои первые наблюдения над действительностью и выводы из них, бессознательно подчиняется уже тем законам и правилам, которые регулируют и работу ученого. «Научное мышление», «научное образование» есть только высшая ступень того процесса, начальными этапами которого являются обыденные рассуждения и жизненные познания ребенка.

Называя обыкновенно научное образование умственным, педагогика не только произвольно разделяет то, что но существу относится к одному и тому же типу явления (исследовательскую работу ученого и ориентирование ребенка в окружающей его действительности), но и отдаст дань старому, ныне уже всеми отвергаемому предрассудку о психических способностях, как бы приуроченных к определенным образовательным целям. Нравственное образование, или образование к Добру было, как мы видели, воспитанием всего человека, а не одной только его воли. Воображение человека, его чувства, его ум, так же как и его тело, одним словом, весь человек в целом должны были быть наставлены на путь творчества и свободного самоопределения. Точно так же и в научном образовании речь будет идти о воспитании человека в целом, а не одной только его умственной способности. Как будто можно вообще делить человека на части и затем вновь составлять его из кусочков! Путь знания и истины не есть пугь одного только ума. Этот путь требует упорного напряжения воли, порыва фантазии, энтузиазма, он предполагает даже определенные навыки тела — одним словом весь человек в целом, а пс только один его, в отдельности никогда впрочем даже не существующий, ум должен быть материалом научного образования. Как направить в с е г о человека на путь знания, приобщить его к науке, — это и должна установить теория научного образования. Ибо подобно тому, как бессмысленно давать художнику патент на право быть глупым (па том основании, что художественная деятельность есть будто сфера одного только чувства), точно так же нелепо мыслить ученого как бесчувственную и безвольную мыслительную машину. Биография ученых достаточно показывает, что только там, где сильный ум соединялся с твердой волей и пламенным энтузиазмом, знание открывалось человеку. Тем более это следует сказать о начальных и средних ступенях знания. Со своей субъективной стороны знание есть процесс, захватывающий ц е л о г о человека.

Этим не только еще раз подтверждается правильность принятого нами деления понятия образования но его целям (нравственное, научное, художественное и т. л.), а не по его материалу (умственное, физическое, воли, памяти и т. д.), по и оправдывается характер дальнейшего изложения. В «теории научного образования» читатель по необходимости встретится с проблемами, выходящими за пределы обыкновенной «дидактики», до сих пор выкраивавшей свое одержание применительно к понятию «умственного воспитания»1.

Глава VIII. ЦЕЛЬ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1

При неопределенности самого понятия умственного, или интеллектуального образования вполне понятно, что вопрос об его цели решается в высшей степени различно. Все же среди массы разнообразных теорий по этому вопросу можно уловить два основных течения, резко противоположных друг другу, между которыми колеблются обычные взгляды на цель обучения. Эти две крайние точки зрения, из которых одну можно было бы назвать точкою зрения формального, другую — реального образования, составляют основную антиномию теории научного образования, аналогичную той, которую для проблемы нравственного образования представляет противоположность свободного или принудительного воспитания.

Точка зрения формального развития мышления доказывает свою правоту приблизительно следующим образом. Целью образования не может быть простое приобретение сведений. Сведения быстро забываются, они бесконечно разнообразны, так что, не зная в точности, как сложится в будущем жизнь ученика, совершенно немыслимо выделить именно то, что ученику действительно пригодится в жизни. Наконец, сведения устаревают: то, что сегодня считается установленным законом и бесспорным фактом, завтра опровергается новой научной теорией и новым, более точным наблюдением. Поэтому, если задача обучения — сообщение сведений, то школа, но необходимости всегда отстающая от науки и могущая преподавать только вчерашние истины, никогда не сможет разрешить этой задачи: она всегда будет давать сведения, которые не только, когда их надо будет применять к жизни, окажутся устарелыми, но устарелые уже в самый момент преподавания. А раз сообщение сведений не может быть целью обучения, то очевидно задачей школы должно быть формальное развитие способности мышления. Развитой ум всегда сможет впоследствии приобрести те сведения, которые ему в жизни понадобятся и предусмотреть которые не в состоянии никакое преподавание. Человек, умеющий рассуждать, обладает орудием приобретения сведения, которое всегца пригодно, которое нельзя забыть и которое не может устареть.

Так обстоит дело в теории, возражают на это защитники реального образования. На деле «формальное развитие мышления» означает отвлеченную от жизни школу, которая вместо сообщения полезных и интересных, расширяющих умственный кругозор человека сведений ограничивает умственную работу ученика пережевыванием мертвого материала грамматики и чисто формальной математики. Неслучайно в центре преподавания такой школы стоят мертвые языки и так называемое строгое доказательство геометрических и алгебраических теорем. Точка зрения формального развития мышления предполагает наличие каких-то готовых схем, правил и приемов рассуждения, овладение которыми будто бы приучит ученика к дисциплинированному логическому мышлению. Но так как живое мышление таким схемам не подчиняется то и приходится брать мертвый материал не развивающегося более языка и оторванной от жизни математики, центр тяжести которой не в приложении математических познаний к жизни, а в соответствии доказательства логическое схеме. Отсюда изучение грамматических правил, которые в своей логической чистоте не применялись даже древними авторами, и бесконечные задачи на фантастические бассейны, поезда, объемы, уравнения и логарифмы, долженствующие не столько открыть уму математическую структуру природы, сколько подтвердить и разъяснить математическое правило. Понятно поэтому, что, когда уже на уроках физики приходится применять математику, формально развитой ум оказывается беспомощным. Тем более беспомощным он окажется в жизни, требующей находчивости, критицизма, инициативы. Формальное образование далеко таким образом от того, чтобы давать орудие, которым можно самостоятельно добывать нужные сведения. Напротив того, оно есть в сущности воспитание послушного ума, мыслящего в готовых схемах, по преподанным заранее правилам. Нет, школа должна дать ученику ответы на те вопросы, которые выдвигает ему окружающая его жизнь, сообщить ему полезные сведения, обладая которыми человек сможет ориентироваться в жизни и быть полезным членом общества.

Какие же практические выводы вытекают из обеих точек зрения, так удачно доказывающих свою правоту недостатками противника? Мы видели уже, как различно мыслят они материал обучения: точка зрения формального развития мышления естественно ставит в центр образования формальные науки — грамматику, математику, логику, вообще всякого рода теорию, содержание которой последовательно и непрерывно дедуцируется из немногих основных аксиом и положений. Напротив, точка зрения сообщения сведений предпочитает так называемые «реальные предметы» — естествоведение, географию, прикладную математику, новые языки. Более того — самые предметы она склонна мыслить не как замкнутые в себе отграниченные друг от друга логическими предпосылками дисциплины, но как определяемую более практическими потребностями совокупность сведений: «природоведение (куда входят и астрономия с физикой, химия и геология, ботаника и зоология), «родиноведение» (куда входят история, статистика, география, этнография, политическая экономия) и т. п. стремятся здесь вытеснить старые предметы — пауки.

Точно так же различно должны разрешать обе точки зрения проблему контроля работы учеников. Если задача обучения — приобретение определенной суммы сведений, то успешность работы должна, очевидно, проверяться их опросом, ибо только непосредственный опрос может установить, усвоены ли требуемые сведения или нет. Так экзамены являются необходимым следствием реальной точки зрения. Напротив, формальное развитие способности мышления определяется решением задач большей или меньшей трудности: экстемпоралии*, письменные работы и задачи являются естественными способами проверки успешности обучения с этой второй точки зрения. Замечательно, что так называемая экспериментальная педагогика, в общем далеко не разделяющая идеала формального образования, в силу внутренней диалектики тоже пришла к аналогичному способу определения умственного развития ребенка. Последнее определяется, по ее мнению, не суммою усвоенных сведений, а психологическим исследованием интеллекта. На деле, однако, психологическое исследование сводится к решению ребенком разнообразных задач последовательной трудности. Бинэ выработал даже подвергшуюся впоследствии ряду исправлений шкалу умственного развития ребенка, состоящую из подобранных по возрастам задач последовательно восходящей трудности, которые нормальный ребенок должен быстро и без большого напряжения разрешить2. От задач, характеризующих педагогику формального развития мышления, эта «схема одаренности» отличается только своей полной логической бессистемностью, будучи комбинацией вопросов, в решении которых должны по-видимому участвовать все различные элементы интеллекта (память, воображение и т. д.) и которые большей частью носят чисто спортивный характер. Вместо дисциплины мышления здесь центр тяжести лежит на его находчивости.

________________

*Экстемпоралии — классные письменные упражнения, состоящие в переводе с родного языка на иностранный (гл обр. на лат или греч ) без предварительной подготовки- — Прим ред подготовки.

Наконец, не менее различно должны представлять себе обе наши точки зрения и роль учителя и учебной книги. Если цель обучения — сообщение сведений, то задача учителя должна состоять в наиболее удобопонятном изложении своего предмета. Учитель должен возможно хорошо рассказать свой предмет, так чтобы рассказ его запечатлелся ярко в памяти учеников. Его изложение должно быть интересно, живо, подробно, снабжено иллюстрациями, связано с предыдущими уже усвоенными учениками сведениями. Так как сведения могут быть изложены и в учебнике, то учитель незаменим лишь постольку, поскольку устное изложение по живости и наглядности преподавания всегда превосходит письменное. Самый учебник поэтому принимает характер книги для чтения: он должен быть хорошо издан, написан живым, ярким, красочным языком, снабжен разъясняющими и способствующими запоминанию предмета иллюстрациями. Если учитель сам овладел той совокупностью сведений, которые он имеет преподать ученикам, то главная его задача должна быть уже направлена на сообщение этих сведений Этому служит специальная, основанная на психологии техника преподавания, знание и владение которой составляет основу педагогической подготовки. Последняя по своему значению превышает часто чисто научную подготовку учителя: преподаватель, который меньше знает свой предмет, но умеет живо и интересно передать его ученикам, лучше преподавателя, прекрасно знающего свой предмет, но не владеющего техникой его изложения. Таким образом, между учителем и учебником нет принципиального, существенного различия. Учитель превосходит учебник только по степени своей живости, наглядности и интересности, но его задача состоит именно в том, чтобы облегчить работу учеников, помочь им усвоить то, что заключено уже в хорошем учебнике. Конечно, кроме того он еще проверяет работу учеников, заставляет их пройти непройденное, разъясняет им непонятное, восполняет пропущенное в учебнике. Во всяком случае последний стоит в центре преподавания, и деятельность учителя заключается, в сущности, в дополнении учебника и в способствовании ученикам усвоить его содержание. — Для противоположной точки зрения, напротив, учебник не имеет такого значения. Он должен быть не столько книгой для чтения, сколько кратким конспектом тех правил мышления, овладение которыми составляет задачу формального развития ума. А так как последнее достигается упражнением, то центром тяжести преподавания является здесь уже не учебник, а хорошо составленный задачник, и роль учителя состоит в том, чтобы надзирать за тем, как ученик решает предлагаемые ему задачником задачи, исправлять его ошибки и своего рода умственной гимнастикой дисциплинировать его мышление.

Быть может, противопоставляя друг другу обе точки зрения, мы несколько утрировали те выводы, к которым каждая из них приходит, и говорили не столько о том, что они утверждают на деле, сколько о том, что они необходимо должны были бы говорить, если бы они последовательно развивали положенные ими в основу своих взглядов принципы. Но эта утрировка необходима, раз мы хотим понять не только правоту каждой точки зрения, но и вскрыть общую обеим ограниченность. Читатель, знакомый с соответствующей литературой, вряд ли найдет в нашем изложении то, чего не было бы в действительности сказано крайними представителями обоих Дидактических течений. Если он не найдет многого, что ими кроме того было сказано, то только потому, что оба течения не ограничиваются развитием собственной точки зрения, но доказывают свою правоту преимущественно опровержением ложных взглядов противника. Только этим очищением собственных взглядов рассматриваемых течений от окутывающей их полемической оболочки и объясняется схематичность нашего изложения Пусть не смущает читателя то обстоятельство, что эта схематичность граничит с каррикатурою. По глубокому слову Платона, комедия и трагедия в последних свои глубинах совпадают. И действительно, позади изложенной нами педагогической антиномии философ легко рассмотрит более глубокую и трагическую гносеологическую антиномию, лежащую в основе первой. Все затронутые нами вопросы об экзаменах, учебнике и задачнике решаются различно в зависимости от большей частью бессознательно принимаемых взглядов на существо науки и знания. Мы и перейдем к обнаружению этой основной антиномии в теории знания, питающей собою борьбу дидактических воззрений. Мы увидим, что последняя есть не случайный эпизод, а педагогическое отражение глубокого и неизбежного философского противоречия.

2

Эта трагическая антиномия в гносеологии есть антиномия рационализма — эмпиризма. Не подвергая ее здесь подробному и специальному обсуждению, мы ограничимся только изложением тех самых главных ее пунктов, уяснение которых необходимо для пашей педагогической проблемы. Чтобы выяснить, что такое знание, говорит эмпиризм, необходимо исходит из вопроса о его происхождении. Все наше знание происходит из опыта, оно есть результат накопления в нашем уме чувственных данных, простым отвлечением от которых являются и все общие понятия. Так как знание происходит из опыта1, то, следовательно, и достоверно оно лишь постольку, поскольку опирается на опыт. Опыт есть единственное основание достоверности знания2. Все наши понятия и суждения имеют значение лишь потому, что источником их является опыт, т. е. данные чувственного восприятия. Поэтому также знание наше ограничено пределами чувственного опыта. Мы не можем проникнуть за пределы опыта, познать подлинные причины явлений, т. е. не воспринимаемое в опыте существо вещей, да и вопрос, существует ли вообще что-либо позади опыта, есть праздный вопрос. По крайней мере для нас бытие исчерпывается тем, что воспринимается в опыте. Но раз в знании нет ничего, что не было бы предварительно дано в восприятии («nihil est in intellectu, quod antea поп fuerit in sensu» — в уме нет ничего, чего раньше не было бы в чувстве), и так как мы воспринимаем всегда лишь части, целое же недоступно восприятию, то знание составляется из частей путем их чисто механического нагромождения и соединения3. Понятие вещи, связующее множество восприятий в одно неразрывное целое, причинное отношение, устанавливающее между двумя восприятиями необходимую связь, — все это плод привычки воспринимать вместе (одновременно или в непосредственной последовательности) одинаковые восприятия, результат их многократного нагромождения друг на друга. Вещь исчерпывается совокупностью воспринятых частностей, душа есть не что иное, как пучок отдельных восприятий. Общие понятия о вещах и законы о процессах изменения суть не что иное, как условные обозначения, которым не соответствует никакой реальности, орудия запоминания и овладения фактами, единственно только доступными восприятию. Реальны, или истинны только последние. Если же мы в науке строим понятия и устанавливаем законы, то это значит только, что наука стремится не столько подойти к реальности и схватить истину, сколько помочь человеку овладеть фактами, которые он во всем их множестве не в состоянии сохранить в своей памяти. Поэтому наука и знание суть не столько орудия достижения истины, сколько орудия борьбы за существование. Их критерием является полезность, а не истина. Происходящее из опыта, сводящееся к опыту и ограниченное опытом знание есть таким образом лишь орудие для усвоения и удержания в уме отдельных фактов, поскольку эти факты полезны человеку. Как видно, именно это эмпирическое воззрение на знание как на механический агрегат разрозненных и связанных только внешней целью полезности фактов лежит в основании и того взгляда на обучение, который цель последнего полагает в сообщении полезных сведений с помощью внешних механических средств живого, интересного и запечатлевающегося в памяти изложения3.

Что знание не есть механическая совокупность восприятий, — это первоначально чисто отрицательное положение есть исходный пункт рационализма. Если бы знание было простой совокупностью восприятий, то в нем не было бы никакой необходимости и достоверности. Восприятия чисто субъективны, между тем знание по самому существу своему объективно. Данные опыта, как таковые, всегда подвержены сомнению. Но только то, что может выдержать огонь сомнения, есть предмет знания. Наука начинает с сомнения для того, чтобы придти к достоверному и несомненному. Именно потому, что опыт не в состоянии дать чего-либо достоверного, наука уходит от опыта, дабы придти к истине и подлинной реальности, своей очевидностью отличающейся от той всегда подверженной сомнению реальности опыта, которая дается нам в чувственном восприятии. Знания или нет вовсе, или оно получает свою достоверность не от опыта2. Но раз знание не может быть оправдано опытом, то оно, значит, имеет доопытпое происхождение. В основе его должны лежать заложенные в душе человека до всякого опыта, врожденные ему идеи. Эти врожденные идеи, выражающие существенную закономерность и целостность мира, являются подлинным источником достоверности знания, его объективности и необходимости. Отрицать их значит отрицать самое знание. Из этих немногих врожденных идей и проистекает все знание1, и, напротив, только то, что может быть выведено из них путем анализа, может притязать на присущую знанию достоверность. Наука логически вытекает путем анализа и дедукции из этих немногих врожденных идей3, поэтому она и не ограничивается пределами опыта. Данные восприятия дают в лучшем случае уму лишь повод для анализа врожденных ему идей, которые заключают в себе в виде нерасчлененной еще возможности всю полноту знания. Настоящее знание есть поэтому знание не опытное, а сверхчувственное. Через него мы приближаемся к истине и к подлинной Реальности и, в отличие от всегда частных и разрозненных данных восприятия, постигаем мир как единое целое, как целокупность вытекающих из немногих основных начал законов и истин. Оправдать мир как единое законченное в себе и постольку разумное и справедливое целое и составляет высшую цель науки. Знание об этом целом есть метафизика, которой и подчинены все другие науки. При этом логика, как искусство анализа и дедукции, дает возможность не только проверять истину, но и открывать ее. Поэтому и обучение знанию должно состоять не в передаче каких бы то ни было фактов и сведений. Последние являются только поводом и толчком к знанию, которое не может быть никогда сообщено извне, но может быть порождено только изнутри самим познающим субъектом, самостоятельной активностью его ума. Знание есть способность расчленения и дедукции, и обучение знанию должно состоять в приучении ума к этим логическим приемам мысли. Точка зрения формального образования есть только отражение в педагогике гносеологического рационализма.

Мы видим, таким образом, что именно эта в чистой философии уже изжитая противоположность рационализма — эмпиризма продолжает задавать тон в философии прикладной, каковой является теория научного образования. Посмотрим же, какие педагогические выводы вытекают из той третьей точки зрения в гносеологии, которой, как известно, удалось преодолеть указанную гносеологическую антиномию, а именно из критической философии. Преодоление философской противоположности достигается не механическим соединением обоих противоборствующих утверждений, но обнаружением общей им ошибки. Только тогда, когда позади тезиса и антитезиса антиномии мы найдем обгцую предпосылку обоих, возможно снять самую эту противоположность как неправильно поставленную и найти тем самым третью точку зрения, которая, равно отличаясь от обеих и не разделяя общей им ошибки, возвышается над обеими и удовлетворяет правомерные мотивы каждого из исключающих друг друга направлений. Такая общая предпосылка рационализма и эмпиризма заключается, по мнению основателя критической философии Канта, в том, что они не различают между вопросом о значении и смысле знания и вопросом о его происхождении. Эмпиризм говорит: так как наше знание происходит из опыта, то, следовательно, его значимость может быть оправдана только опытом. Рационализм рассуждает: так как знание не может быть в своей достоверности оправдано опытом, то, следовательно, оно происходит из заложенных в душе человека до всякого опыта врожденных идей. Между тем вопрос о происхождении знания не имеет ничего общего с вопросом о его смысле и значении. Одно — установить, откуда происходит наше знание как факт нашей психологической жизни, другое — выяснить, как оно возможно, чем оправдывается оно в своей достоверности Первое есть задача психологии, только второе есть задача теории знания. Допустим, что все знание происходит из опыта: дело психологии выяснить это подробнее и установить, действительно ли это так, и не рождается ли человек уже с некоторым запасом перешедших к нему от предыдущего поколения в силу биологической наследственности умственных предрасположений. Отсюда, однако, отнюдь не следует, что знание, происшедшее из опыта, может быть опытом оправдано в своей достоверности. Ответить на вопрос: как возможно знание, на чем основывается его значимость, или достоверность? — это значит ответить на вопрос о смысле знания, решение которого не зависит от ответа на вопрос о его происхождении1.

Если мы так поставим вопрос, то мы должны будем согласиться с рационализмом, что достоверность знания не может быть оправдана опытом2. Каково бы ни было происхождение знания, знание не есть простая совокупность восприятий. Это уже ясно хотя бы из того, что сам эмпиризм, сводящий знание к восприятию, незаметным образом принуждается постепенно так видоизменить и расширить свое понятие восприятия, что последнее утрачивает свой первоначальный однозначный смысл. Знание есть совокупность восприятий, и, следовательно, «бытие есть то, что воспринимается». Это свое утверждение очень скоро уже эмпиризм принужден истолковать в том смысле, что «бытие есть то, что м о ж е т быть предметом восприятия, хотя бы фактически оно и не воспринималось». Дальнейшее развитие эмпиризма приводит его к еще большему ослаблению им его тезы*. Ни один человек никогда, например, не сможет воспринять вращения земли вокруг солнца, но его восприятие ему всегда будет говорить обратное. Между тем знание в противоположность восприятию утверждает именно реальность вращения земли. Чтобы согласовать многочисленные аналогичные факты из современного развития науки со своей тезой, эмпиризм и должен в конце концов придти к следующему ее истолкованию: «бытие есть то, что, хотя никогда и не может быть сполна воспринято реальным человеком, но находится в непрерывной законосообразной связи с тем, что нами непосредственно воспринимается». А это значит, что знание не есть простая совокупность восприятий, но их законосообразная органическая связь. Отсюда уже один шаг до признания того, что даже само восприятие, если оно не есть простое смутное ощущение чисто животного характера, но есть именно в о с п р и я т и е, т. е. некоторое познание предмета, кроет в себе некий логический момент, который не только вносит целостность в него самого, но и включает его, как необходимую часть, в познаваемую целокупность опыта. Это и выразил Кант в своих известных, резюмирующих его отношение к эмпиризму, словах: «наглядные представления без понятий слепы».

_____________________

*Теза (от греч. thesis — основополагающее положение) — утверждение, положение; в логике — утверждение, требующее доказательства. — Прим. ред.

Но что же такое эти «понятия», этот логический момент в знании, без которого знание — не знание, а простая масса темных чувствований, без которых даже самый опыт не опыт, а нерасчлененная груда «слепых представлений»?

Кант называет этот логический момент в знании, делающий впервые возможным самый опыт, априорными формами и категориями. Сюда относятся, например, пространство, время, причинность. Достоверность всех этих понятий не может быть доказана опытом потому, что она предполагается уже всяким опытным доказательством, притязающим на достоверность. От врожденных идей рационализма эти, логически предшествующие опыту и в этом смысле априорные, формы отличаются тем, что, представляя собою начала единства и целостности знания, они являются только формами, т. е. только одним упорядочивающим и систематизирующим э л е м е н т о м знания, но сами по себе еще не дают знания. Они пе могут породить из себя знания уже потому, что знание есть пе столько расчленение и анализ каких-то готовых идей, сколько непрерывный синтез в направлении построения с помощью данных восприятия единою целокупного опыта, формальную структуру которого они только выражают. Ошибку рационализма Кант уподобляет ошибке голубя, который, чувствуя во время полета сопротивление воздуха, возомнил бы, что, выйдя совсем из сферы воздуха, он сделает свой полет более легким. Поэтому Кант, резюмируя свое отношение к рационализму, и говорит: «понятия без наглядных представлений пусты». Все значение и смысл априорных форм знания исчерпывается тем, что они суть формы опыта. Вне опыта, сами по себе они так же мало могут быть источником знания, как в безвоздушном пространстве возможен полет голубя. В последней своей стадии это должен был признать и сам рационализм, в лице Лейбница пришедший к истолкованию врожденных идей как «виртуальных», т. е. таких, которые заложены в душе человека не как реальное доопытное знание, а как знание только возможное, становящееся реальным благодаря опыту и по поводу него. Кант делает еще дальнейших шаг и говорит: есть только одно знание — именно опытное знание, но это единое опытное знание состоит из двух элементов — формально-логического, являющегося основанием достоверности и целостности знания, и чувственного, доставляющего знанию его материал. Поэтому эмпиризм прав, что знание ограничено пределами опыта. Априорные формы знания способны оправдать его достоверность. Они сообщают опыту присущий ему характер целостности и законосообразности, которым опыт отличается от простой совокупности восприятий. Но именно потому они сами имеют значение не вне опыта, а только погруженные в его глубину.

Таким образом, для критической философии знание не есть механическое нагромождение данных опыта (отличие от эмпиризма), но не есть также продукт анализа немногих основных положений (отличие от рационализма). Знание носит органический и синтетический характер4. Целое есть не предмет рационального знания, отделенного от всегда частичного восприятия, по есть принцип, которому знание следует в своем построении системы опыта, долженствующей вобрать в себя данные чувственного восприятия. Поэтому постичь мир в его абсолютной и готовой завершенности как вытекающее с логической необходимостью из некоего единого начала целое, знание не может. Но отказываясь постичь целое, знание не может удовлетвориться и механическою разрозненностью чувственных восприятий. Задача науки состоит именно в том, чтобы внести целостность в наши восприятия. Задача эта никогда не может быть разрешена. Опыт, как ц е л о е, есть только идея, к которой мы можем лишь приближаться в непрерывном прогрессе, но именно потому ц е л о с т н о с т ь опыта есть принцип знания, согласно которому знание построяет мир действительности. Выражениями этой целостности опыта и являются априорные формы знания.

Если эмпиризм, исходя из того, что знание происходит из опыта, делал знание зависимым от чувственного бытия и смотрел па пего поэтому как на орудие, служащее жизни, а рационализм, напротив, утверждая, что знание проистекает из врожденных идей, делал его зависимым от сверхчувственного бытия, оправдать которое в его разумной справедливости составляет подлинную и верховную задачу знания, — то критицизм провозглашает независимость знания от какого бы то ни было бытия, или ею «автономию». Наука не есть орудие жизни, также как и не имеет своей задачей оправдать разумность и справедливость мироздания. Знание имеет цель в себе самом, что не мешает ему кроме того быть также и орудием жизненной борьбы. Далекое от того, чтобы зависеть от бытия, знание скорее есть то, что впервые порождает бытие. Бытие как законосообразное и достоверное существование находится не до знания, а предлежит знанию, как его построяемый им предмет. Ибо мы и называем только то существующим, что оправдано знанием, что занимает определенное место в построяе- мой знанием картине опыта. То, что не оправдано знанием, есть или недостоверно существующее (подлежащее еще объяснению через знание), или мнимо существующее (поскольку оно противоречит законосообразности опыта и не может быть оправдано знанием). Бытие есть, таким образом, не нечто независимое от знания и логически ему предшествующее, но логическая категория, печать, которую именно знание прикладывает к данным чувственного восприятия, придавая им тем самым достоинство существующих. В этом открытии л о г и ч е с к о г о с м ы с л а бытия и заключается «коперниковскос дело» Канта. Ибо подобно тому, как Коперник открыл вращение земли вокруг солнца, точно так же и Кант открыл вращение бытия вокруг знания, тогда как рационализм и эмпиризм равно видели в знании отражение (чувственного или сверхчувственного) бытия.

Опыт не нредпаходится, а построяется научным знанием. Априорные формы знания и представляют собою законы сочетания Разрозненных чувственных впечатлений в целостное синтетическое единство. Пусть прав эмпиризм в своем утверждении относительности всякого знания. Пусть верно то, что научные системы в лице устанавливаемых ими законов и фактов меняются, уступая место не только новым законам, часто противоречащим старым, но и новым фактам, отвергающим существование того, что недавно еще признавалось за факт. Самая смена научных систем происходит не случайно, она кроет в себе внутренний закон, неизменный и незыблемый в смене и делающий ее впервые возможной. Ибо если изменилась научная система, то только потому, что отношение новых данных опыта к прежним перестало удовлетворять тем требованиям, которые знание продолжает предъявлять вообще научной системе. Постольку знание изменчиво лишь по своему содержанию. По форме своей оно устойчиво, или абсолютно. Всякая новая научная система продолжает решать задачу, нерешенную предыдущей. Новый научный закон и факт заменяют отвергнутый закон и факт потому, что они лучше осуществляют требования целостности и единства, которые наука предъявляет всякому закону и факту. Поэтому, как ни меняется содержание научных истин, направление, в котором идет постройка наукой здания «опыта», неизменно. Если истина по своему содержанию не может быть дана знанию в своей завершенной полноте, то путь к истине, заданный всякому научному построению, остается тождественным. Априорные формы знания и суть не что иное, как указатели пути, которому должно следовать построение наукой опыта, т. е. научное знание. По-гречески путь есть «метод». Поэтому, если знание оправдывается в своей достоверности априорными формами, то это значит, что оно оправдывается своим методом. Метод есть душа знания, его жизнь, им порождаются отдельные научные системы, им же они и низвергаются как недостаточно разрешающие задачу научного построения. Отдельные законы и факты могут устареть и забыться, метод не забывается и не устаревает, ибо им равно построяются и старые и новые законы и факты. Но метод и не есть нечто отдельное от опыта, от законов и фактов, могущее быть усвоенным независимо от них. Только в своей созидающей опыт действенности, в своем живом применении к данным опыта может быть метод усвоен. Он пронизывает опыт так, как жизнь пронизывает организм, как форма художественного произведения пронизывает его содержание. Кант до того настаивает на этой погруженности формы в материю, что нередко склонен даже математику, как чисто формальную науку, считать не самостоятельным знанием, а только элементом знания, только методом построения естественно-научного опыта, почерпающим всю силу и действенность в процессе этого построения. — Какая же дидактика вытекает из этого критического воззрения на знание как на построение бытия согласно присущим ему основным формам? Если неизменна не истина, а присущий ей путь ее нахождения, если жизнь знания составляет его метод, то очевидно и задача обучения заключается в овладении методом науки как животворящим ее началом4.

3

<…> Задача обучения — овладение методом науки. Чтобы понять это положение во всей его глубине, попробуем еще резче отграничить эту точку зрения критической дидактики от обоих рассмотренных нами ранее течений. От простой передачи сведений усвоение метода научного знания отличается тем, что всякое отдельное знание передается здесь как бы не ради себя, а ради некоего более глубокого начала, лежащего позади того, что преподается, и его порождающего. Так, например, возможно двояким образом преподать хотя бы теорему о равенстве треугольников. Можно ее изложить ученику так, что ученик ничего кроме нее не усвоит. Эта теорема будет говорить ученику только то, что она говорит, и он сможет повторить ее как усвоенное отдельное сведение. Но эту самую теорему можно преподать ученику так, что позади нее ученик почувствует тот метод, которым эта теорема была найдена и доказан. Эта теорема будет говорить ученику больше того, что она с виду говорит. Она будет ясна ему и в том, чего она не говорит, а подразумевает: именно в том пути, в том живом направлении мысли, которое ее породило, как часть объемлющей ее целокупно- сти геометрического знания. Увидев путь, которым была построена эта геометрическая теорема, ученик сможет уже сам продолжить полученное движение мысли, самостоятельно придти к нахождению и доказательству новых теорем аналогичного типа. Это будет обучение методу научного знания, сообщение толчка и направления самостоятельной мысли ученика. В первом случае преподается только мертвое сведение, ничего в себе кроме себя самого не заключающее. Во втором случае то же самое сведение (теорема) преподается как нечто живое, как таящее в себе породившее его живое начало метода и потому способное породить новое знание, непосредственно в нем не заключавшееся. Это именно и имел в виду Песталоцци, когда говорил, что задача учителя — дать в руки ученику «нить», — сообщить мысли его определенное направление («leitfaden»)5. Сила всякого слова не в том, что оно говорит, а в том, что оно подразумевает. Слово, которое сполна высказало все, что оно хотело сказать, за которым слушатель не чувствует ничего не высказанного, есть поверхностное и мелкое, мало говорящее слово. Все искусство речи состоит в том, чтобы дать почувствовать позади высказанного глубину невысказанного, которого только незначительной частью, но потому и кроющей в себе объемлющее ее целое, является сказанное содержание. Только такие слова волнуют, двигают, поучают. Точно так же только то знание есть подлинное знание, которое кроет в себе целостность других знаний. Отдельное знание, как знание, возможно, таким образом, тоже через нечто высшее, чем оно, — через порождающий его метод, просвечивающий в нем, как в своем явлении.

Несомненная правота теории формального образования состоит в том, что она отвергала преподавание простых сведений, как сведений, и вместо сообщения сведений ставила обучению задачу дать ученику орудие, которым сведения добываются. Но это «орудие» она понимала не как живой метод, пребывающий в порождаемых им сведениях и реальных знаниях, а как некую отвлеченную, отделенную от реального знания психическую способность анализа и дедукции. Совершенно в духе психологистического рационализма, полагавшего, что все знание проистекает из врожденных идей и может быть получено из них путем дедукции, теория формального образования считала, что задача обучения — приучить ум к выполнению определенных операций согласно готовым правилам формальной логики. Поэтому она и ограничивалась тем, что предлагала уму ученика готовый и мертвый материал однообразных упражнений на определенные отвлеченно формулированные правила. Но метод научного знания не есть отвлеченная способность строить силлогизмы, анализировать понятия, формулировать определения. Метод нельзя усвоить отдельно от самой им порождаемой науки. Изучить формальную логику далеко не значит усвоить метод научного знания. Овладеть методом науки можно, только применяя этот метод к решению конкретных проблем опытного знания. Смысл Кантовского понятия формы в том, что она должна быть погружена в «глубину опыта». И метод можно усвоить, столько творя им новое знание, приходя с его помощь к открытию новых истин, а не упражняясь над мертвым материалом уже открытого и готового знания. В этом глубокий и вечный смысл Сократовой «маевтики»: роль учителя подобна роли повивальной бабки. Учитель должен не рождать за ученика, но только помогать духовным родам ученика, быть восприемником рожденного учеником знания. Дать толчок, сообщить направление, следуя которому ученик сам откроет для себя новую истину, а не показать шаблон, согласно которому он должен разложить готовую и уже открытую истину, — вот что значит «дать орудие, которым сведения добываются». Ошибка теории формального образования состояла в том, что, следуя аналитической теории знания рационализма, она игнорировала синтетически-творческий характер научного метода, живущего в порождаемых им конкретных знаниях и только на них и в них усвояемого. Знание есть творческое открытие истины. Поэтому «дать орудие, которым сведения добываются» возможно только на сведениях же, преподавая реальные знания, развертывая картину объяснения знанием реального мира опыта, а не отдельно и независимо от сведений. В этом несомненная правота теории реального образования, справедливо востававшей против никчемной схоластики чисто формального образования.

Экспериментальная педагогика, видя существо умственного развития человека в усовершенствовании его ума как чисто психической способности, по-своему возвращается, благодаря своему психологизму, к заблуждению теории формального образования. В известной мере она ставит обучению задачу усовершенствовать ум человека в том же смысле, как гимнастика совершенствует мускулы и органы его тела, сделать его как бы умнее, как гимнастика делает его сильнее. Нет ничего неправильнее такого взгляда. Допустим, что исправленная шкала Бинэ дает критерий к определению силы ума, его остроты, сообразительности, находчивости. Все эти качества, даже взятые вместе, не дадут, однако, нам того, что мы пазываем научной культурой ума. Самый находчивый, быстрый, сообразительный ум может остаться глубоко некультурным, чуждым методу научного исследования, может истощать себя в тщетных усилиях найти квадратуру круга или вечный двигатель. И напротив, — ум медленный, неповоротливый, но усвоивший метод научного знания может блеснуть глубокими творческими открытиями. Задача обучения заключается не в том, чтобы сделать человека умнее (усовершенствование ума как чисто психической способности возможно вообще только в известных очень узких границах), но в том, чтобы сделать его ум культурнее, облагородить его прививкой ему метода научного знания, научить его ставить научно вопросы и направить его на путь, ведущий к их решению. Развитой ум — это не просто сильный ум, это ум научно образованный, воспринявший в себя научную культуру, умеющий подчинять произвол своего мышления объективным требованиям метода. Это ум, получивший вкус к истине и усвоивший направление, в котором ее надлежит искать. Для развития такого ума трюки шкалы Бинэ столь же мало показательны, как мало плодотворны для него механические однообразные упражнения над готовым, мертвым материалом.

Отношение современной дидактики к дидактике формального образования аналогично отношению Кантовой трансцендентальной логики к старой формальной логике. Если последняя ставила себе целью установить общие и отвлеченные правила, которым следует мышление, независимо от самого предмета мышления, формы, отделенные от опыта и бытия, пропускающие через себя любое содержание, то Кантова трансцендентальная логика, погружая форму в «глубину опыта», есть логика научного опытного знания, тссно связанная с самим предметом, построясмым знанием. Это — предметная логика, осознание того пути, которым, часто бессознательно, следует ученый, исследующий мир опыта и расширяющий его своими открытиями. Этой предметной трансцендентальной логике, проникающей как бы в самое тело науки, соответствует критическая Дидактика, которая цель обучения видит в приобщении учащегося к творческой работе мысли, пользующейся методом науки, путем вовлечения его в процесс построения методом научного опыта. И подобно тому, как трансцендентальная логика Канта снимает самую противоположность рационализма — эмпиризма, точно так Же и понятие метода, как подлинного предмета обучения, снимает противоположность формального и реального образования. Memoдом научного знания можно овладеть только на сведениях, в связи со сведениями, а не отвлеченно от них. Приобретение сведений необходимо сопутствует овладению методом. Но так как сведения приобретаются путем их открытия учащимся заново, путем их самостоятельного построения, одним словом — путем работы ума, то тем самым неизбежно также достигается и дисциплинирование ума, его способность анализировать и дедуцировать, также как достигается и возможное совершенствование его как чисто психической способности. Ибо и в этом отношении работа в направлении определенной цели имеет преимущество перед не имеющей никакой цели гимнастикой.

Нетрудно увидеть, что разрешенная нами в области научного образования антиномия имеет много сходного с той, которая лежала в основе противоположных течений в области образования нравственного. В понятии свободы как автономии нашли мы решение антиномии свободного и принудительного воспитания. Точно так же понятие метода, как синтетического начала, порождающего знание, снимает противоположность реального и формального образования. Точка зрения приобретения сведений, питаемая игнорирующим логическую закономерность и внутреннюю целостность знания эмпиризмом, провозглашает в сущности произвол познающего субъекта. Знание есть то, что полезно человеку, и в приобретении сведений человек не связан ничем, кроме как своими потребностями, желаниями, интересами. Потакание ученику — в этом грубом обвинении, предъявляемом сторонниками формального образования своим противникам, есть несомненная доля правды. С другой стороны, точка зрения формального развития мышления, отражая в педагогике аналитическое понимание знания рационализмом, провозглашает подчинение ума извне ему преподанным правилам, готовым и данным шаблонам мысли. Воспитание к послушанию не без оснований считается противниками теории формального образования ее подлинным скрытым мотивом . Подобно тому, как критицизм освободил знание от зависимости его от внешнего бытия и утвердил провозглашенную, но не осуществленную Ренессансом автономию научного знания, точно так же и критическая дидактика, видящая в овладении методом знания верховную цель обучения, воспитывает к подлинной свободе мышления. Ибо метод знания не есть нечто внешнее, могущее быть перелитым в учащегося извне. Сам учащийся должен как бы настроить свою душу на определенный научный лад. В этом смысле метод субъективен, он есть форма отношения субъекта к миру. Но, с другой стороны, метод не есть совокупность психических свойств субъекта. Это есть объективное, сверхличное начало, которому познающий субъект должен подчиниться как чему-то для него обязательному, раз он хочет не просто играть своею мыслью, но схватить ею истину, приобщиться к знанию мира. Это есть закон мышления, подчиниться которому можно, только добровольно воздвигнувши его в себе. Не находясь вне человека как предмет окружающего его физического мира, метод не есть также нечто психическое, как внимание, память, чувство, ум. Он лишний раз свидетельствует о том, что мир не исчерпывается физической и психической действительностью, что кроме физического и психического в мире есть еще третье царство, царство ценностей и смысла, в котором наряду с формами знания пребывает в своей вечной заданности и свобода человека. Не потому ли, что это царство ценностей и смысла было для рационализма и эмпиризма заслонено психо-физической действительностью, они и искали тщетно существо знания и цель обучения, — один — во впечатлениях от внешнего физического мира, другой — во врожденных свойствах человеческой души?6,7

4

Какие же практические следствия вытекают для критической дидактики из установленного нами определения ею задачи обучения? Если мы обратимся сначала к вопросу о материале обучения, то мы должны будем сказать, что при выборе предметов обучения решающим моментом для нее будет уже ни полезность их для жизни, ни их формально-логический характер. Раз задачей обучения является овладение методом науки, то, очевидно, наиболее пригодным материалом преподавания должны быть те науки и те отделы наук, в которых метод научного исследования проявился особенно ярко и отчетливо, привел к наиболее ощутимым результатам.

Узнать, далее, овладел ли учащийся методом научного мышления, нельзя ни путем опроса, ни путем предложения ему для решения одной или нескольких задач. Владение методом научного знания означает уменье применять его к решению самых разнообразных вопросов, способность приходить самому к новому знанию, а на вершине научного образования — расширять сферу знания самостоятельными исследованиями. Поскольку результаты таких исследований не изложены самим учащимся в самостоятельной работе (что возможно только па высшей ступени научного образования), установить, овладел ли учащийся и в какой мере методом научной мысли можно, очевидно, только наблюдая в течение сравнительно продолжительного времени за его научной работой. Только наблюдение за тем, как учащийся в повседневной работе пользуется методом научной мысли, как он ставит вопрос, как отклоняет предлагаемые решения вопроса, как сам решает его и обосновывает свое решение, как использует его для постановки новых вопросов, — одним словом только близкое знание ученика, для чего случайное однажды сорвавшееся замечание его может играть иногда решающую роль, а не экзамены и не письменные задачи в состоянии установить степень его научной зрелости.

Учитель, однако, незаменим не только потому, что он один лишь, наблюдая ученика в его повседневной работе, может установить степень успешности этой последней. Он незаменим в еще гораздо большей степени как учитель. Овладеть методом научного знания можно, только наблюдая его в его живой работе. Метод передается не путем книг, а путем заразы, путе.м непосредственной передачи его от человека к человеку. Поэтому первая задача учителя—в классе, в аудитории, в лаборатории, — это мыслить научно, применять метод как живое орудие мысли. Только постоянная напряженность мысли, с которой учитель использует на деле, в живой работе метод научного знания, ставя перед учениками проблему, разрешая с его помощью вставшие перед классом вопросы, встречая им неожиданные затруднения, указывая путь для решения возникающих то у одного, то у другого недоумений, — только такая бдительность мысли способна приобщить ученика к методу знания. В руках учителя метод должен быть всегда деятельным, неистово имущим себе все новой и новой работы, радостно бросающимся на всякое затруднение, он не должен никогда ржаветь, но всегда сверкать то подобно тяжелому плугу, взрывающему нетронутую целину земли, то подобно мечу, неустанно парирующему удары противника. Каждый познающий субъект по своему, но разному применяет метод научного знания, в этом своем индивидуальном применении открывая в нем новые оттенки и новые возможности. Поэтому именно совместная работа в классе, в семинарии, лаборатории особенно способна приобщить учащихся к методу научного знания, для чего открывшийся вдруг намек, оттенок мысли, наметившаяся внезапно перспектива решения вопроса играют иногда решающую роль. Руководить этой совместной работой класса, указывать ей направление, отзываться на всякий обнаруженный в течение работы вопрос и вариант в его решении, ободрять ищущих своего решения, — вот подлинная задача учителя. Заставляя учителя быть всегда начеку, она требует от него большой внутренней честности, постоянного интереса к своему предмету, его основательного и глубокого знания. Она неизмеримо труднее, чем самое интересное и тщательно приготовленное, все указания психологии использующее изложение сведений, ибо к ней нельзя подготовиться, к ней надо быть всегда готовым. Но только она может длительно заинтересовать ученика, ибо только она двигает его каждый раз вперед. Только она может заразить его духом искания, наставить его на путь решения вопросов, вовлечь его в работу научной мысли человечества. Как мы увидим ниже, это касается не только высших ступеней научного образования, но в равной мере относится и к его низшим ступеням. При этом ясно, что никакой учебник и никакой задачник не могут заменить этой живой работы метода, в которую учитель, как уже владеющий методом, должен постепенно вовлечь своих учеников. Ибо никакой учебник и никакой задачник не могут предусмотреть, к какому новому сведению приведет класс работа его совокупной мысли, и какую именно задачу придется ему в процессе этой работы разрешать. Не учебник и не задачник стоят таким образом в центре подлинного преподавания, а учитель с его неослабевающей бодрствовать мыслью. Учебник и задачник являются лишь условно полезными пособиями в его незаменимой ими работе. Поэтому также внутренний интерес учителя и главная забота его должны быть направлены на самый предмет, им преподаваемый, на научный вопрос, им поставленный и разрешаемый, а не на внешние способы удобопонятного и интересного для учеников изложения предмета. Ученики быстро раскусят, что самый предмет не интересует учителя, что он излагает его пе но настоящему, а с задней мыслыо, что он хочет их как-то обойти и обмануть своим изложением. По настоящему, длительно заинтересовать, по настоящему вовлечь может только подлинный, а не сделанный, непосредственно пережитый, а не расчетливо подстроенный интерес.

Сказать, что метод научного мышления передается путем заразы, непосредственно от человека к человеку, — это значит сказать, что он передается путем устного предания, носителем которого является не мертвое слово, а всегда живой человек1. На этом именно зиждется незаменимое значение учителя и школы. Никакие книги никогда не могут дать того, что может дать хорошая школа. В этом именно заключается функция школы с точки зрения научного образования, дополняющая то значение ее, которое она имеет для нравственного образования, как воспитывающая человека к работе и праву и помогающая ему найти свое место в жизни среда. Если бы однажды в силу каких-либо причин школа была разрушена, и, значит, устное предание научного метода прервано, наука иссякла бы в данном месте человечества. И тут не помогли бы никакие сохранившиеся библиотеки и никакие лаборатории. Они перестали бы уже что-либо говорить человечеству, разучившемуся их понимать и использовать их в живой работе научного мышления. Впрочем так однажды и случилось в истории — в эпоху падения Римской империи. Распадение хозяйственной жизни и первоначально враждебное отношение к пауке победившего мир христианства привели к разгону школ, вызвали перерыв в научном предании. И много веков должно было пройти для того, чтобы возникшие впоследствии новые школы довели человечество до той стадии развития научной мысли, когда онемевшие книги древности заговорили уже новому читателю понятным ему языком. Школа есть хранительница научного предания, и учитель — живой носитель его. В этом оправдании незаменимости работы учителя лежит и высшее оправдание истинности самой критической дидактики.

Литература вопроса. Классическим представителем теории реального образования является С п е н с е р. Воспитание умственное, нравственное и физическое. Гл. 1-я. Ярким представителем теории формального образования был в России М.Н.К а т к о в (срв. Каптере в. История русской педагогики, гл. XXVIII).

Критическую (в нашем смысле слова) дидактику в настоящее время развивает Н а т о р п (срв. не столько «Соц. педагогику», сколько статьи о Песталоцци и Гербарте в «Gesammelte Abhandlungcn»). К ней же примыкает в своей книге «Психология и педагогика мышления» Д ь ю и, тоже видящий цель обучения в овладении методом научного знания.

Противоположность рационализма — эмпиризма хорошо изложена на рус. яз. у Н. О. Л о с е к о г о во «Введении в философию», где дан и очерк критической теории знания. Срв. также: Г. Р и к к е р т. Введение в трансцендентальную философию («Предмет знания»). Психологизм как общая предпосылка рационализма и эмпиризма подвергнут классической критике у Г у с с е р л я в «Логических исследованиях» т. I (р. н. под ред. С. Франка).

Примечания

ГЛАВА VIII

- Если у большинства современных авторов смешение в делении понятия «образование» двух принципов деления (по целям и по материалу) носит случайный и эклектический характер (срв. напр. у Спенсера уже в самом заглавии его книги — «Воспитание умственное, нравственное и физическое»), то раньше оно имело более выдержанное и принципиальное значение. Так Платон каждой части души (чувству, воле, разуму) приурочивает определенную образовательную цель. Поэтому эстетическое образование (гимнастика, музыка) было у него воспитанием чувств, этически-правовое — воспитанием воли и философско-научное — воспитанием разума. С другой стороны, Руссо, определяя образовательные цели наличным подлежащим воспитанию материалом, последовательно приурочивает каждый вид образования определенному возрасту: период до 12 лет есть период воспитания внешних чувств (sensatios, физическое воспитание); период от 12-ти до 15-ти лет — период умственного воспитания; от 15-ти до 30-ти лет — период нравственного религиозного воспитания (т. е. воспитания внутренних чувств — sentiments).

- Кроме сочинений самого Бинэ («Новые идеи о детях») срв. исправленную шкалу Бинэ у М е й м а н а, Очерк экспер. педагогики. 1916, и у Р у б и н ш т е й н а, Педаг. психол. 2-ое изд., стр. 383.

- Этому не противоречит тот факт, что Л о к к, основоположник английского эмпиризма, стоял отчасти на точке зрения формального развития мышления, или дисциплины ума. Дело в том, что эмпиризм вплоть до Юма был совершенно согласен с рационализмом в том, что математика есть чисто аналитическая наука, пользующаяся исключительно анализом и дедукцией. Поэтому реальное образование, на котором Локк настаивал, должно быть восполнено и дисциплиной ума.

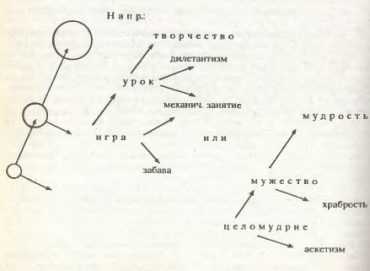

- Если в следующей схеме расположить существенные положения эмпиризма, рационализма и критицизма, то легко можно обозреть пункты их взаимного сходства и различия:

|

Эмпиризм |

Рационализм |

Критицизм |

|

1). Знание происходит из опыта. Следовательно |

1). Знание происходит из врожденных, заложенных в душе человека до всякого опыта идей, так как |

1). Вопрос о происхождении знания не имеет ничего общего с вопросом о смысле и существе знания. |

|

2). Достоверность знания основана на одном только опыте. Следовательно |

2). Достоверность его не может быть оправдана опытом. |

2). Достоверность знания не может быть оправдана опытом. Она м. б. оправдана только априорными началами, являющимися, однако, лишь формами чувственного материала. Поэтому |

|

3). Знание ограничено пределами опыта и |

3). Знание не ограничено пределами опыта и |

3). Знание ограничено пределами опыта, который представляет собою, однако, |

|

4). Есть простая совокупность восприятий, |

4). Есть продукт анализа и дедукции из немногих априорных начал. |

4). Целостное и синтетическое единство. |

|

5). Назначение которой быть полезным орудием жизни. |

5). Назначение его — оправдать мир как законченное в себе, разумное и справедливое целое. |

5). Назначение знания в нем самом. |

|

6). Поэтому задача обучения — приобретение сведений. |

6). Задача обучения — формальное развитие мышления. |

6). Задача обучения — усвоение метода науки. |

- Срв. П е с т а л о ц ц и. Как Гертруда учит своих детей.

- И не случайно, конечно, формальное образование было излюбленным средством воспитания к послушанию, как мы это имеем, например, в иезуитской школе и в русской реакционной школе гр. Д. Толстого.

- Значение живого предания с замечательной силой показано П л а т о н о м в «Федре», где, в связи с мифом об изобретении царем Теутом письма, «живое и одушевленное слово» противопоставляется слову писанному. Только первое «может само за себя постоять» и способно поэтому, зачиная знание в душах других, его увековечивать. Phadr., особ. 274 В сл.

Глава IX. СОСТАВ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Если цель обучения — овладение методом научного знания, то состав научного образования определяется степенью той яркости и отчетливости, с которой в отдельных пауках проявляется метод научного исследования. Таков был вывод, к которому мы пришли в предыдущей главе. Какие же науки. выражают метод научного исследования с особенной наглядностью и силой, делающей их поэтому особенно пригодными для преподавания? Пользуются ли далее все пауки одним и тем же методом, или метод научного знания разветвляется на несколько основных существенно между собой различающихся направлений? Эти вопросы необходимым образом приводят к основному вопросу о взаимоотношении различных паук между собой, т. е. к вопросу об их классификации. И действительно, нетрудно показать, что состав научного образования определялся в педагогике согласно той классификации паук, которая явно или в скрытом виде принималась соответствующими авторами. И с этой стороны подтверждается, таким образом, установленная выше зависимость дидактики от логики.

1

Множество предложенных логиками классификаций наук можно разделить на два основных типа: тип монистических и тип плюралистических классификаций. Классификации первого типа не признают никаких разветвлений научного метода. Они считают, что научный метод един и однообразен во всех пауках, и отдельные науки различаются между собой или по материалу исследования или по степени «точности», т. е. совершенства, с которой один и тот же метод проявляется в познании разных областей действительности. Сюда относятся, например, из древних классификация наук Платона, а из классификаций нового времени — Ог. Конта и Г. Спенсера. Плюралистические классификации, напротив, считают, что некоторые пауки различаются между собою не только количественно (по степени точности), по и качественно. Научный метод, быть может и единый в своей основе, разветвляется, однако, на несколько принципиально различающихся между собою направлений. Науки различаются между собою не только по материалу, по и по целям исследования. Сюда относятся как раз все классификации новейшего времени: Вупдта, Когепа-Наторпа, Мюнстербега и Риккерта.

В качестве примера монистической классификации мы возьмем классификацию Ог. К о н т а, как имевшую в свое время наибольшее влияние и до сих пор еще пользующуюся широким признанием в кругах естествоиспытателей.<…> В техническом овладении природой, открывающем перспективу рационального устроения всей жизни, видит Конт главную задачу пауки, провозглашая унаследованный им от Ренессанса (Бэкон, Кампанелла) идеал человека как полновластного господина спосй судьбы. Познание законов и есть потому главная задача науки. Вся действительность, в том числе и действительность человеческой жизни, понимается как единая, подчиненная общим законам и допускающая рационально-техническое овладение природа. Наука есть знание о природе.

Классификацию паук Конта можно по праву назвать поэтому «натуралистическим монизмом». Отрицая философию как самостоятельную пауку, игнорируя в своей иерархии филологическое и историческое знание (которое понималось им только как материал для абстрактных наук), распространяя естественнонаучный метод на область социальных явлений, Копт провозгласил своей иерархией гегемонию естественнонаучного метода. Педагогические выводы из этой классификации паук были Контом только намечены, но пе развиты подробно1. Включенные в «иерархию» абстрактные пауки признаны были им единственными предметами общего образования, причем порядок их изучения должен был соответствовать их иерархическому порядку пе только потому, что самое абстрактное есть одновременно и самое простое, по также и потому, что последующие пауки основываются па предшествующих. Поэтому социология, увенчивающая собою иерархию паук и обосновывающая самый закон прогресса (закон прохождения человечеством трех сгадий — теологической, метафизической и позитивной), означает вместе с тем и вершину научного образования2.

Все дальнейшее развитие проблемы классификации наук в XIX веке означает постепенный и последовательный отказ от «натуралистического монизма», так ярко представленного в иерархии Копта. Уже С п е н с е р вносит в иерархию Копта две существенных поправки. Все науки он делит на абстрактные (логика, математика), абстрактно-конкретные (механика, физика, химия и т. д.) и конкретные (астрономия, геология, биология, психология, социология и т. п.). При этом абстрактные науки изучают формы, в которых являются нам явления, абстрактно-конкретные изучают самые явления в их элементах, а конкретные — явления в их целом. Таким образом, в отличие от Конта он понимает математику пе как вершину единого процесса упрощения и абстракции, а как формальную основу процесса абстрагирования (несомненно под влиянием Канта). С другой стороны, он различает между пауками объясняющими, имеющими своей задачей установление формулируемых математически законов в смысле Конта, и науками описательными, пользующимися родовыми понятиями, а не понятиями-законами и ставящими себе целыо не установление безусловно постоянных отношений, а расположение изучаемого ими материала по группам и классам с относительно неизменно повторяющимися признаками. Наконец, философия у Спенсера хотя бы в лице одной только логики тоже получает более самостоятельное значение как наука о формах явлений. Однако Criencep в общем всецело стоит на почве натуралистического монизма и, несмотря на резкую критику иерархии Конта, он так же, как последний, игнорирует филологические и исторические пауки, не находящие себе места и в его классификации.

В противоположность этому современная логика решительно отказывается от натуралистического монизма. Все выставленные в последнее время классификации наук отличаются от Контовской и Спенсеровской тем, что кроме естественных наук они признают наличие отличающейся от них по своему предмету и методу особой группы философских наук, так же как наличие особой группы гуманитарных наук. Эта отличная от естественно-научной ветвь эмпирического (не философского) знания понимается разными логиками различно: то как «науки о духе» (Geisteswissenschaflen) в отличие от «наук о природе» (Naturwissensehaften) — сюда относятся В у н д т, основывающий «науки о природе» на математике, а «пауки о духе» — на психологии, и К о г е н и Н а т о р п, основывающие первые на логике и математике, а вторые на этике и праве; то как «науки субъективирующие» в отличие от «объективирующих наук», куда входят равно физика, психология и социология, — такова классификация М ю н с т е р б е р г а; то как «науки о культуре», в отличие от «наук о природе», как это делает Р и к к е р т. Существенно то, что все современные классификации паук, будучи плюралистичными, принимают наличие нескольких основных направлений научного метода. Все они стараются не столько реформировать науку и предписать ей определенный метод, как это делал Конт, сколько понять пауку во всем многообразии ее проявлений. Мы пе можем здесь входить подробно в обсуждение деталей этой интересной и важной проблемы классификации наук. Мы ограничимся здесь изложением пашей собственной точки зрения, которая в общем примыкает к теории Риккерта, глубже других, па наш взгляд, постигшей «границы естествеппо-паучпого метода» и необходимость восполнения «паук о природе» другими ветвями научного знания.

2

Конт в общем правильно понял задачу и метод современного естествознания. Если наука древних пользовалась преимущественно родовыми понятиями, стараясь найти неизменные признаки вещей и распределить наблюдаемые в опыте явления но резко разграниченным между собой классам, то современная наука стремится установить постоянные законы явлений. Общее понятие естествознания есть прежде всего попятие-закон, т, е. понятие постоянного отношения между двумя изменяющимися величинами, а пе ноня- тие-род, как совокупность определенных неизменных признаков.<…>

Было бы, однако, неправильно сказать, что родовое понятие не имеет больше применения в современном естествознании. Несомненно, в точных науках, как физика, химия, астрономия, оно все более и более вытесняется понятием-законом. Но понятие-закон могло вообще утвердиться в этих науках только потому, что подлежащий законосообразному «объяснению» материал предварительно был подвергнут подробному «описанию» с помощью родового понятия. Роль родового понятия и состоит в том, чтобы быть застрельщиком, первым этапом знания. Естествознание пользуется им для предварительной систематизации и упорядочения материала, посылает его для предварительной разведки, как конницу высылают для предварительного занятия подлежащей завоеванию области, и только потом уже эта область прочно занимается тяжелой артиллерией и пехотой понятия-закона. Поэтому вытесняемое из одних отделов науки понятием-законом, родовое понятие проникает в новые только что открытые области знания. Чем сложнее, однако, подлежащие объяснению процессы действительности, чем меньше поддаются они математизации, тем больше выступает роль родового понятия. Органическая жизнь особенно сопротивляется господству понятия-закона, и потому описание с помощью родового понятия, а не закономерное объяснение является до сих пор преимущественным методом биологических наук. Поэтому также биологическая техника (агрономия, медицина т. д.) отличается наименьшей точностью. Но это не значит, что понятие-закон принципиально не имеет доступа в область органической жизни. Напротив, после Дарвина оно и в этой области одерживает все новые и новые успехи. Принципиально вообще нельзя положить никаких преград распространению понятия-закона на все области эмпирической действительности. Тот факт, например, что психология и социология до сих пор не пришли еще к установлению точных законов, напоминающих законы физики и химии, не доказывает еще невозможности установления вообще психологических или социологических законов. Поэтому с чисто логической точки зрения против возможности установления таких законов ничего нельзя возразить. Социология как естественная наука, построяющая законы естественной жизни, принципиально возможна. Дух естествознания никогда не примирится с «табу», которое некоторые ученые выставляют для естественнонаучного метода в области общественных и психических явлений, исходя из понятия свободы воли, великих людей, нарушающих своими свободными действиями закономерность явлений и т. д. Правда натуралистического монизма, питающая весь его самоуверенный пафос, состоит именно в этой вере его в безграничность значимости естественнонаучного метода, в способность последнего со временем проникнуть в тайны органической и общественной жизни и тем самым подчинить человеческой технике не только внешнюю природу, но и природу отдельного человека и общества.

Однако, неограниченный извне никакими пределами, готовый распространить свое господство на всю эмпирическую действительность, естественнонаучный метод ограничен по необходимости изнутри, законом своей собственной деятельности. Показать это и составляет громадную заслугу Риккерта в области теоретической философии. В чем же состоит эта граница? Риккерт видит ее в экземплярном характере доступной естественнонаучному объяснению действительности. Естествознание, по его мнению, может объяснить и сохранить в знании только те явления действительности, которые служат экземплярами некоего общего родового понятия или понятия-закона. В этом смысле Риккерт и называет естественно-научный метод «генерализирующим». Мы уже знаем, как неправильно из того, что естествознание стремится установить общие законы действительности, делать вывод, что единичная действительность ускользает от естественнонаучного знания. Точно так же неправильно было бы сказать, что естествознание объясняет в действительности только то, что повторяется, и постольку ограничивается только общими случаями, тогда как единичная действительность как таковая, во всем ее многообразии, неповторима. Никакая наука не способна схватить действительности во всем ее многообразии, и потому неповторимая во всем своем многообразии действительность означает границу всякого знания вообще, а не именно естественнонаучного знания. С другой стороны, естествознание объясняет сплошь и рядом неповторимые единичные факты, хотя и не во всем их многообразии.<…> Современное естествознание достигает своей цели путем установления закона, находимого через построение общего случая в котором знание отвлекается от численных различий отдельный единичных моментов схватываемого законом процесса. Именно потому, что метод естествознания есть метод овладения действительностью посредством числа, все отдельные частные случаи обладают для него одинаковой ценностью, представляются собою лишь всегда могущие заменить друг друга экземпляры. Незаменимое, обладающее единственной в своем роде ценностью, не может быть поэтому познано естествознанием. Оно именно и составляет границу естественнонаучного метода. Но эта граница, как мы видели, полагается естествознанию не извне, а изнутри — его же собственным методом. Она составляет также границу и естественнонаучной техники. Техника создает лишь меновые ценности. Она строит лишь то, что может быть замещено другим благом того же рода, что, однажды уничтоженное, может быть по желанию воссоздано вновь. Там же, где техника создает незаменимое, обладающее единственной в своем роде ценностью, она уже перерождается в искусство. Но существует ли в мире незаменимое? И если да, то может ли оно быть познаваемо? Не составляет ли незаменимое границы не только естественнонаучного метода, но знания вообще?

3

Что в мире незаменимое существует, и что незаменимое носит название индивидуального, — это мы знаем из предыдущего изложения. Индивидуальное отличается от экземплярного не своей единичностью и неповторимостью (экземплярное тоже неповторимо и единично), но своей незаменимостью, тем, что оно обладает не меновой, а безусловной ценностью, сообщающей ему печать единственности в своем роде. Индивидуальное и составляет подлинный предмет исторического знания. Устанавливаемое нами понятие индивидуального таким образом шире того, что обыкновенно понимается под индивидуальностью. Индивидуальным может быть не только человек (Микель-Анджело, Петр Великий), но и событие (открытие Ньютоном и Лейбницем дифференциального исчисления, основание III Интернационала) и географическое положение (соседство Киевской Руси со степью), средний тип человека (средний религиозный человек Запада XIII века), класс (рабочие эпохи Французской революции) и партия (коммунистическая партия). С другой стороны, не всякий человек непременно индивидуальность, но только ставший незаменимым на своем месте человек. Поэтому история, понятая как наука об индивидуальном, не сводится к биографии великих людей, не приводит непременно к утверждению ♦примата духовного фактора» и т. д. Экономическая форма производства (напр. русская фабрика XVIII века) может быть так индивидуальна, как и высказанная мыслителем идея («Критика чистого разума» Канта). Различие психического и физического, играющее большую роль в естествознании, в истории вообще не имеет значения. Индивидуальное, как таковое, индифферентно к этой противоположности3. Неделимость, присущая индивидуальному и выраженная в самом его наименовании как «ин-дивидуалыюго», есть только следствие его ценностной незаменимости. В отличие от качественной неделимости элемента как предельно простого, и количественной неделимости атома, как математически неделимого, индивид качественно и количественно делим. Он неделим лишь постольку, поскольку деление его уничтожает его в его своеобразной и незаменимой ценности, подобно тому как раскрошенный Kohinoor утрачивает всю свою ценность единственного в своем роде бриллианта и уравнивается в ценности в угольной пылью, или разбитая на осколки статуя Венеры сохраняет в лучшем случае ценность археологического документа.

Как возможна, однако, такая ценностная незаменимость индивида? Нам нетрудно ответить на этот вопрос, ибо мы уже знаем из предыдущего, что индивидуальное в своей незаменимости и неделимости возможно лишь через сверхиндивидуальное начало, к которому оно устремлено и своеобразным обнаружением которого оно является. Мы показали это выше подробно на примере индивидуального действия и индивидуальной личности человека4. Но то же относится ко всем видам индивидуального. Если бы ценности искусства, государства, математического знания, хозяйства обладали только мимолетным, а не возвышающимся над временем значением, то ни Микель-Анджело, ни Петр Великий, ни открытие дифференциального исчисления, ни русская фабрика XVIII века не могли бы быть индивидами, т. е. незаменимыми в своем ценностном своеобразии единствами. Только потому, что каждое их этих лиц, событий, групп, предметов внесло нечто свое в решение сверхвременных заданий культуры, оно могло занять свое, никем другим не могущее быть замещенным, место в целокупности человеческого творчества. Лишь через культуру, как целокупность вневременных заданий, возможно сохранение прошлого от уничтожения, его передача от поколения к поколению, т. е. то чудо предания, которое мы и называем историей5. Теперь нам ясно, почему историческое и есть индивидуальное: только то, что укоренено в культурной ценности, становится сразу и незаменимым и сохраненным от забвения. Оно сохраняется в силу своей незаменимости для бесконечного целого культуры, т. е. в силу и в меру своей индивидуальности. Поэтому Риккерт правильно называет историю «индивидуализирующей наукой о культуре» (individualisierende Kulturwissenschaft) и справедливо отграничивает укорененность в культурной ценности, которую он не совсем удачно называет «отнесенностью к ценности» (Wertbeziehung), от оценки. «Ценностный» характер индивида, — это не значит вызывающий нашу положительную или отрицательную оценку. III Интернационал может вызывать нашу самую резкую отрицательную оценку, Ньютоново понимание пространства и времени может быть предметом нашей критики, рационализм эпохи Ренессанса мы можем считать заблуждением или, напротив, приветствовать его как освобождение человечества, — все равно все перечисленные события, могущие по разному быть оцененными нами, представляют собою исторические индивиды независимо от нашей их оценки. Вызывая разную с нашей стороны оценку, они все в равной мере занимают свое определенное место в целокупности человеческой культуры в силу того, что каждым из них внесено нечто свое в решение человечеством предстоящих ему сверхвременных заданий культуры. Объективность этих заданий, вознесенность ценностей культуры над временными и преходящими стремлениями отдельных лиц, групп, партий обеспечивает объективность самой истории и возможность всем этим стремлениям сохраниться в виде переходящего от поколения к поколению предания, как своеобразным оттенкам в решении человечеством все тех же заданий, независимо от того, видим ли мы в них со своей узкой точки зрения своих предшественников, дело которых мы должны продолжать, или своих врагов, с которыми мы должны бороться. Уже самая эта необходимость бороться с мертвыми показывает, что осуждаемое нами прошлое не совсем умерло, но сохранилось как живое предание, составляет хотя бы и отвергаемую нами сейчас часть нашего собственного Я. В этом смысле наши славянофилы так же носили в себе Петра Великого, как наши западники — московскую Русь Тишайшего царя.