2. Игра и лечение

В основе современной игровой терапии лежит наблюдение, что ребенок, утративший ощущение безопасности и надежности своего положения из-за скрытой ненависти или страха в отношении естественных защитников его игры в семье или по соседству, по-видимому, может воспользоваться покровительственной поддержкой понимающего взрослого для того, чтобы вновь обрести мир и спокойствие в игре. В прошлом роль такого взрослого, возможно, играли бабушки и любимые тетушки, а ее профессиональная разработка в наше время привела к появлению игротерапевтов. Самое очевидное условие терапии игрой состоит в том, что ребенок имеет в своем распоряжении игрушки и взрослого, и ни соперничество между детьми, ни ворчание родителей или любая другая внезапная помеха не нарушают развертывание его игровых интенций, какими бы они ни оказались. Ибо возможность «выиграться» - это наиболее естественная мера самоисцеления, предоставляемая детством.

Давайте вспомним здесь простой, хотя и часто смущающий факт из жизни взрослых: будучи травмированными, они склонны снимать свое напряжение «выговариваясь». Их неодолимо тянет по нескольку раз описывать тягостное событие, что, кажется, заставляет их «чувствовать себя лучше». Системы, предназначенные исцелять душу или психику, предполагают ритуальное использование этой склонности, регулярно предоставляя посвященного в духовный сан, либо иным образом узаконенного слушателя, который уделяет безраздельное внимание страждущему, клянется не осуждать и не выдавать тайну исповеди, дает отпущение грехов (дарует прощение), объясняя, какой смысл проблема конкретного человека приобретает в более широком контексте, будь это грех, конфликт или болезнь. Такой подход обнаруживает свои ограничения в тех случаях, когда эта «клиническая» ситуация утрачивает обособленность, при которой только и можно размышлять о жизни, и сама становится страстным конфликтом доверия и враждебности. С психоаналитической точки зрения ограничения устанавливаются склонностью (особенно сильной у невротиков) переносить базисные конфликты из первоначальной детской обстановки в каждую новую ситуацию, включая и терапевтическую. Именно это имел в виду Фрейд, когда говорил, что само лечение в начале становится «неврозом перенесения». Пациент, который таким образом переносит свой конфликт во всей отчаянной безотлагательности, оказывается в то же самое время сопротивляющимся всяким попыткам заставить его бесстрастно посмотреть на ситуацию и сформулировать ее значение. Он ведет сопротивление и более, чем когда-либо, втягивается в войну, чтобы покончить со всеми войнами. Именно здесь непсихоаналитическая терапия часто прекращается: говорят, что пациент не может или не хочет стать здоровым, либо не способен понять свои обязанности в курсе лечения. Однако терапевтический психоанализ как раз и начинается с этого момента. Он предполагает систематическую опору на знание о том, что невротик неразделим в своем желании выздороветь и непреодолимой потребности перенесения своих зависимостей и враждебных актов на процесс лечения и персону терапевта. Психоанализ признает такие «сопротивления» и извлекает из них полезную информацию.

Феномен перенесения у играющего ребенка, равно как и у вербализующего свои проблемы взрослого, отмечает собой точку, где простые меры не имеют успеха, а именно, когда душевное возбуждение настолько усиливается, что разрушает игривость, помимо воли разряжаясь в игру или в отношения с наблюдателем игры. Этот «эмоциональный пробой» характеризуется тем, что в данном случае можно описать как распад игры, то есть внезапную и полную или диффузную и медленно распространяющуюся неспособность играть. Мы уже видели такой распад игры, когда в ответ на мою провокацию Энн пришлось покинуть меня и мои соблазняющие игрушки, чтобы возвратиться к матери. Мы также видели Сэма, захваченного его неодолимыми эмоциями в середине игры. В обоих случаях мы использовали наблюдение игры в качестве побочного диагностического инструмента. А сейчас я расскажу о маленькой девочке, которая, хотя ее и привели в чисто диагностических целях, провела меня сквозь полный цикл распада и триумфа игры и, таким образом, предложила великолепный образец того способа, которым затопленное страхом эго может вновь обрести свою синтезирующую способность через вовлечение в игру и выход из нее.

Нашей пациентке, Мэри, три года. Она неяркая брюнетка, но выглядит (и является) смышленой, хорошенькой и довольно женственной. Говорят, однако, что при нарушении душевного равновесия Мэри становится упрямой, по-младенчески капризной и замкнутой. На днях она обогатила свой инвентарь экспрессии кошмарами и сильными приступами беспокойства в игровой группе, к которой недавно присоединилась. Все, что могут сообщить воспитатели игровой группы, сводится к следующему: у Мэри странный способ поднимать вещи и скованное тело, причем ее напряженная неловкость, кажется, возрастает в связи с режимными моментами отдыха и посещения туалета. С такой вот информацией на руках мы и пригласили Мэри в наш кабинет.

Здесь, возможно, следует сказать несколько слов о весьма затруднительной ситуации, создающейся, когда мать приводит ребенка на обследование. Как правило, ребенок не хотел идти: часто он вообще не чувствует себя больным в том смысле, что у него есть симптом, от которого ему хотелось бы избавиться. Напротив, если он что и сознает, так это следующее: некоторые вещи и, в особенности, некоторые люди заставляют его чувствовать себя неуютно, и он хочет, чтобы мы сделали что-то с этими вещами и людьми, а не с ним. Часто ребенок думает, что что-то не так с его родителями, и в большинстве случаев он оказывается прав. Однако чтобы выразить это, ему не хватает слов; но даже если бы у него их было достаточно, у малыша нет оснований доверять нам такую важную информацию. С другой стороны, он не знает, что нам рассказали о нем родители, хотя одному богу известно, что они наговорили о нас ребенку. Ибо родителям, полезным, когда они хотят быть информантами, и необходимым, когда они выступают в роли первоисточников информации, нельзя полностью доверять в этих вопросах; их первоначальная история очень часто искажается желанием оправдать (либо скрыто наказать) себя или наказать (и бессознательно оправдать) кого-то еще, скажем, бабушку и дедушку, которые «натворили тут невесть что».

В данном случае мой кабинет находился в больнице. Мэри сказали, что она ехала ко мне, чтобы поговорить о своих кошмарах со мной, человеком, которого она никогда до этого не встречала. Мать консультировалась по поводу ее кошмаров с педиатром и Мэри слушала, как они обсуждали возможные показания для удаления миндалин. Поэтому я надеялся, что девочка обратит внимание на явно немедицинскую обстановку моего кабинета и даст мне шанс просто и честно объяснить ей, что я не врач и собираюсь лишь поиграть вместе с ней для того, чтобы мы могли познакомиться. Конечно, подобные объяснения полностью не рассеивают опасений ребенка, но хотя бы позволяют ему заняться игрушками и что-то делать. А коль скоро он что-то делает, мы можем наблюдать за тем, что он отбирает и что отвергает в нашем стандартном наборе игрушек.

Мэри входит в мой кабинет, держась за мать. Девочка протягивает мне руку (напряженную и холодную), затем дарит короткую улыбку и отступает к матери, обхватывая ее руками и удерживая рядом с еще открытой дверью кабинета. Она зарывается лицом в материнскую юбку, как будто хочет там спрятаться, и отвечает на все мои предложения лишь поворотом головы в мою сторону, причем с плотно зажмуренными глазами. Все же Мэри улучила момент, чтобы бросить на меня лукавый взгляд, который, казалось, выражает интерес - как если бы она хотела оценить, сможет ли этот новый взрослый понять шутку. То, что ее взгляд был замечен мною, по-видимому, заставляет малышку поспешно и несколько театрально вернуться под защиту матери. Та, в свою очередь, пытается привлечь внимание дочери к игрушкам, но Мэри снова прячет лицо в материнской юбке и подчеркнуто детским голосом заводит: «Мама, мама, мама!» Маленькая актриса! Я даже не вполне уверен, что при этом она не прячет улыбку, и поэтому решаю подождать.

Мэри принимает решение. Все еще держась за мать, она показывает на куклу (девочку) и несколько раз, преувеличенно сюсюкая, быстро повторяет: «Что это? Что это?» После того как мать терпеливо объяснила ей, что это - кукла, Мэри повторяет: «Кукла, кукла, кукла», - и используя не понятные мне слова, предлагает матери снять с куклы туфельки. Мать пытается побудить ее сделать это самостоятельно, но Мэри просто повторяет свое требование. Голос девочки становится довольно тревожным и, кажется, скоро на нас хлынут слезы.

В этот момент мать спрашивает, не пора ли ей выйти из комнаты и подождать в приемной, как они договаривались с Мэри, когда ехали сюда. Я спрашиваю Мэри, можем ли мы сейчас отпустить маму, и неожиданно не слышу от нее никаких возражений, даже когда она остается один на один со мной. Пробую завести разговор от имени той куклы, которую мать оставила в руке Мэри. Девочка твердо берет куклу за ноги и вдруг, озорно улыбаясь, начинает тыкать головой куклы в различные предметы, находящиеся в комнате. Когда с полки падает игрушка, Мэри оглядывается на меня, чтобы узнать, не зашла ли она слишком далеко. Видя мою снисходительную улыбку, она заливается смехом и начинает толкать - всегда головой куклы - игрушки помельче, так что все они тоже падают. Ее возбуждение нарастает. С каким-то особым ликованием Мэри наносит удар кукольной головой по игрушечному поезду, стоящему на полу в середине комнаты. С усиливающимися признаками почему-то слишком возбуждающего веселья она опрокидывает все вагоны. Когда опрокидывается и локомотив, Мэри внезапно останавливается и бледнеет. Прислонясь спиной к дивану, она держит куклу вертикально у нижней части живота, а затем роняет ее на пол. Снова поднимает, держит ее в том же положении и в том же месте, и снова роняет. Повторив это несколько раз, девочка начинает сначала хныкать, а потом и вопить: «Мама, мама, мама!»

Входит мать, уверенная в том, что общения не получилось, и спрашивает Мэри, не хочет ли она пойти домой. Я говорю девочке, что она может идти домой, если хочет, но я мол, надеюсь, что через несколько дней она придет еще раз. Быстро успокоившись, Мэри уходит с матерью, говоря секретарю в приемной «до свидания», как если бы у нее состоялся приятный визит.

Может показаться странным, но я тоже считал, что ребенок провел успешную, хотя и прервавшуюся коммуникацию. Когда дело касается маленьких детей, слова не всегда нужны в самом начале общения. Я считал, что игра Мэри постепенно подготавливала диалог, и уж во всяком случае девочка передала мне посредством контрфобической активности информацию о том, что ей угрожало. Факт озабоченного вмешательства матери был, конечно, столь же знаменательным, как и распад игры ребенка. Вместе они, вероятно, объясняют инфантильную тревогу девочки. Но что она сообщала мне этим эмоциональным кувырканьем, этой внезапной веселостью и неожиданно нахлынувшей агрессивностью, как и одинаково неожиданным торможением и тревожной бледностью?

Видимое содержание модуса состояло в том, чтобы толкать предметы, но не рукой, а куклой как удлинителем руки, и затем ронять ту же куклу от области гениталий.

Кукла как продолжение руки была, так сказать, толкающим орудием. Это дает возможность предположить, что Мэри не осмеливается трогать или толкать предметы голой рукой, и напоминает мне о наблюдении ее воспитателя, утверждавшего, будто девочка трогает и поднимает предметы своим особым способом. Что, вместе с общей ригидностью ее конечностей, наводит меня на следующую гипотезу: Мэри беспокоят ее руки, возможно, как агрессивные орудия.

Перемещение куклы к нижней области живота, чтобы затем, странным образом, навязчиво и многократно ее ронять, ведет к дополнительному предположению, что девочка инсценировала потерю из этой области агрессивного орудия, толкающего инструмента. Похожее на припадок состояние, охватившее ее в тот момент, отчасти напоминает мне кое-что, о чем я давно знал: сильные истерические припадки у взрослых женщин интерпретировались как инсценировки, представляющие обоих партнеров в воображаемом скандале. Так, одна рука, срывая одежду пациентки, может тем самым инсценировать нападение агрессора, тогда как другая, хватая и удерживая первую, может изображать попытку жертвы защититься. У меня создалось впечатление, что приступ Мэри имеет именно такую природу: казалось, ее неумолимо влекло инсценировать и ограбленную, и грабителя, испуганно и, в тоже время, как бы навязчиво роняя куклу по нескольку раз.

Но что у нее могли украсть? Для ответа нам потребовалось бы знать, какое значение куклы было более релевантным в данном случае, то есть использовалась ли она в качестве агрессивного инструмента или символизировала младенца. За время этой игры роняемая кукла сначала побывала в роли удлинителя конечности и инструмента (толкающей) агрессии, а затем представляла что-то утраченное в нижней области живота при обстоятельствах крайнего беспокойства. Считает ли Мэри пенис таким агрессивным оружием? И не инсценирует ли она тот факт, что у нее его нет? По рассказам матери, вполне вероятно, что при поступлении в детский сад у Мэри появилась первая возможность ходить в туалет вместе с мальчиками, а посещения туалета, как уже говорилось, служили поводом для тревоги.

Мать Мэри стучится в дверь в тот момент, когда я думаю о ней. Она оставила ребенка, теперь уже совершенно успокоившегося, снаружи и вернулась, чтобы кое-что дополнить к биографии дочери. Мэри родилась с шестым пальцем, который ей удалили примерно в шесть месяцев: на левой руке у нее остался шрам. Как раз до появления ее приступов тревоги, Мэри неоднократно «и настойчиво» спрашивала об этом шраме («Что это? Что это?») и получала шаблонный ответ: «комар укусил». Мать согласилась с тем, что в более раннем возрасте девочка вполне могла присутствовать при разговорах, где упоминалась ее врожденная аномалия. А недавно, добавила она, Мэри стала столь же настойчивой в своем сексуальном любопытстве.

Теперь мы можем лучше осмыслить тот факт, что Мэри беспокоит агрессивное использование собственной руки, которую лишили пальца, и что, возможно, она ставит знак равенства между рубцом на руке и своим генитальным «рубцом», между утраченным пальцем и отсутствующим пенисом. Кроме того, такая ассоциация, вероятно, приводит в соприкосновение наблюдение половых различий во время игр в детском саду и безотлагательный вопрос об угрожающей операции.

До того как привести ко мне девочку во второй раз, мать рассказала еще об одном происшествии. Недавно по сексуальному любопытству Мэри был нанесен особый удар, когда ее отец, ставший раздражительным из-за опасения лишиться средств к существованию в результате регионального роста безработицы, проявил нетерпимость по отношению к дочери, которая по обыкновению пришла к нему в ванную комнату. Как отец сам мне потом рассказывал, фактически он вытолкал девочку из ванной, сердито повторяя: «Не лезь сюда!» [«You stay out of here!» Именно эта английская фраза дает возможность лучше понять последующее игровое поведение Мэри. - Прим. пер.] Ей нравилось наблюдать за процессом бритья и, кроме того, в связи с последними событиями она расспрашивала отца (к легкой досаде последнего) о его половых органах. Строгое соблюдение заведенного порядка, когда она могла делать, говорить и спрашивать одно и то же по многу раз, всегда было необходимым условием внутренней безопасности Мэри. Девочка была «убита горем» вследствие отлучения от туалета отца.

Мы с матерью обсудили также и тот факт (о котором я уже упоминал), что педиатр отнес нарушение сна и дурной запах изо рта Мэри на счет плохого состояния ее миндалин и что мать и врач дискутировали в присутствии ребенка о необходимости срочной операции. Тогда, операция (удаление) и сепарация (отделение), как можно увидеть, являются общими знаменателями: фактическое удаление пальца на руке, ожидаемое удаление миндалин и мифическая операция, посредством которой мальчики становятся девочками; разлучение с матерью на время посещения детского сада и отделение от отца. Это и было тем минимальным расстоянием, на какое нам, после первого сеанса наблюдения за игрой, удалось приблизиться к значениям, на которых, казалось, сходились все элементы игры и биографические данные Мэри.

Полной противоположностью распаду игры является насыщение игрой, то есть такая игра, из которой ребенок выходит восстановленным, как спящий из сновидений, «возымевших должное действие». Распад и насыщение легко заметны и понятны лишь в редких случаях. Чаще они размыты и их приходится устанавливать путем тщательного исследования. Но с Мэри все было иначе. Во время второй нашей встречи она угодила мне образцом игрового насыщения, столь же впечатляющим, как и образец распада ее игры.

Вначале Мэри снова застенчиво улыбалась мне и опять отворачивалась, держась за руку матери и настаивая, чтобы та вошла с ней в кабинет. Однако стоило им оказаться в комнате, как девочка отпускает материнскую руку и, забыв о нашем - матери и моем - присутствии, начинает оживленно, с очевидной решимостью и целеустремленностью играть. Я быстро закрываю дверь и жестом приглашаю мать присесть, поскольку не хочу разрушать игру.

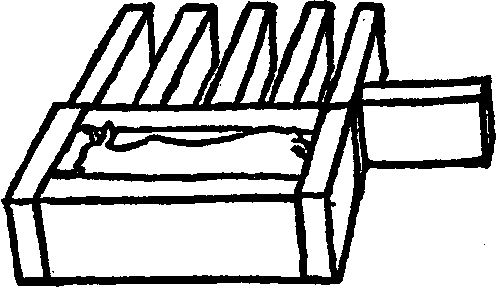

Мэри направляется в угол комнаты, где на полу лежат кубики. Она выбирает два кубика и устанавливает их так, чтобы можно было встать на них всякий раз, когда ей приходится возвращаться в угол за другими кубиками. Таким образом, игра снова начинается с удлинения конечностей, на этот раз ее ног. Без заминок совершая рейсы в угол и обратно, Мэри собирает кучу кубиков в центре комнаты. Затем опускается на колени и строит на полу маленький дом для игрушечной коровы. Около четверти часа она полностью поглощена задачей сложить домик так, чтобы он был строго прямоугольным и в то же время точь-в-точь соответствовал размерам игрушечной коровы. Потом она пристраивает пять кубиков к одной длинной стороне дома и экспериментирует с шестым, пока его положение не удовлетворяет ее полностью (рис. 10).

|

|

Рис. 10 |

На этот раз доминирующим эмоциональным тоном стало спокойное игровое сосредоточение с оттенком материнской заботы и порядка. Нарастания возбуждения здесь нет и игра заканчивается на ноте насыщения: Мэри что-то построила, ей это нравится и теперь игра окончена. Она встает с сияющей улыбкой, которая внезапно сменяется озорным огоньком в глазах. Я еще не сознаю «опасности», жертвой которой мне предназначено стать, ибо совершенно зачарован тем фактом, что точно подогнанный к размерам коровы хлев выглядит как кисть руки… с шестью пальцами! В то же время он выражает «инклюзивный» модус, присущую женскому полу защитную конфигурацию, соответствующую корзинкам, коробкам и колыбелькам, которые девочки разного возраста приспосабливают для удобного хранения мелочей. Как я себе мыслю, мы наблюдаем здесь две реконструкции в одной: эта конфигурация возвращает на место удаленный палец руки, а ее структура, к счастью свойственная женскому полу вообще, опровергает ранее инсценированную «потерю из генитальной области». Таким образом, игра второго тура служит выражением восстановления и сохранности, - и это касается тех же частей тела (руки, области гениталий), которые в фазе распада игры первого тура представлялись подверженными опасности.

Но, как я говорил, Мэри начала озорно посматривать на меня. Теперь она смеется, берет мать за руку и тянет из комнаты, решительно произнося: «Мама, пойдем!» Я выжидаю какое-то время и выглядываю в приемную, откуда неожиданно раздается громкое и торжествующее «Той там!» (Thtay in there!»). [Искаженное детское «Stay in there!» («Оставайся там!» или «Не выходи!»). Ср. с фразой отца Мэри «Stay out of here!» - Прим. пер.] Я быстро отхожу назад, после чего Мэри с грохотом захлопывает дверь. Две мои последующие попытки выйти из комнаты закончились тем же. Она загнала меня в тупик.

Ничего не оставалось как только проникнуться духом игры. Я слегка приоткрыл дверь, быстро просунул в щель игрушечную корову, заставил ее пропищать и отдернул назад. Мэри вне себя от удовольствия и настойчиво требует повторить игру несколько раз. Она добивается своего, а затем наступает время идти домой. Когда девочка уходит, она победоносно, но любяще смотрит на меня и обещает прийти еще. Мне же остается трудная задача - разгадать, что произошло.

От тревоги в аутосфере в первом игровом эпизоде Мэри перешла к насыщению в микросфере и достигла триумфа в макросфере. Она вывела мать из моего пространства и заперла меня в нем. Именно в этом и заключалась суть игры: не выпускать (в шутку) мужчину из его комнаты. И только в связи с этим шуточным превосходством Мэри решилась заговорить со мной, причем не в какой-то там вежливо-неопределенной форме. «Той там!» («Не выходи!») - вот ее первые слова, с которыми она когда-либо обращалась ко мне! Слова эти были произнесены ясно и громко, как если бы что-то в ней ожидало момента, когда она будет достаточно свободной, чтобы произнести их. Что все это означает?

Я полагаю, мы имеем здесь завершение игрового эпизода через «перенесение отца» («father transference»). Уместно вспомнить, что с того момента, как Мэри вошла в мою комнату в первую нашу встречу, она обнаружила несколько кокетливое и робкое любопытство ко мне, которое тут же отвергла, крепко зажмурив глаза. Поскольку можно было бы ожидать, что она перенесет на меня (мужчину с игрушками) конфликт, разрушивший ее обычно игривые отношения с отцом, то более чем вероятно предположение о том, что в этой игре Мэри повторяла - при активном владении положением («Thtay in there» - «Той там!» = «Не выходи оттуда!») и при изменении векторов («out - in») - ту ситуацию отлучения, пассивной жертвой которой она стала дома («Stay out of here!» - «He входи сюда!»).

Возможно, кому-то покажется, что это - излишне сложное и хитроумное рассуждение для такой маленькой девочки. Но здесь хорошо бы осознать, что эти вопросы трудны лишь для рационального мышления. Было бы действительно нелегко придумать такую последовательность игровых трюков. Трудно даже распознать и проанализировать ее. Но все это, конечно же, происходит бессознательно и автоматически - и здесь никогда не следует недооценивать силу эго, даже у такой маленькой девочки.

Этот эпизод приведен для иллюстрации тенденции к самоисцелению в спонтанной игре, ибо игровая терапия и игровой диагноз должны систематически использовать процессы такого самоисцеления. Они могут помочь ребенку оказать помощь самому себе, и они могут помочь нам консультировать родителей. Там же, где самоисцеления не происходит, должны вводиться более сложные методы лечения (детский психоанализ) [Anna Freud, Psycho-Analytical Treatment of Children, Imago Publishing Co., London. 1946.], которые не обсуждались в этой главе. С увеличением возраста место игры обычно занимает длительная беседа. Однако здесь я намеревался продемонстрировать, что несколько сеансов игры могут снабдить нас информацией о проблемах, которые ребенок никогда бы не смог вербализировать. Подготовленные наблюдатели, располагающие многочисленными данными о жизни ребенка, способны из нескольких игровых контактов извлечь информацию о том, какие из этих данных высоко релевантны для конкретного ребенка, и почему. В случае Мэри, распад игры и игровое насыщение, будучи рассмотренными в рамках всех известных обстоятельств, определенно говорят о том, что множество прошлых и будущих, реальных и воображаемых событий были инкорпорированы в систему взаимоотягчающих угроз и опасностей. Во втором сеансе своей игры она устранила их все разом: восстановила собственный палец, успокоила себя, вновь подтвердила свою феминность и… как следует отделала большого мужчину. Тем не менее обретенный таким образом игровой мир необходимо подкрепить новым инсайтом со стороны родителей.

Родители Мэри приняли (а частично и сами предложили) следующие рекомендации. Любопытство дочери касательно ее шрама, ее половых органов и возможного удаления миндалин требовало правильного отношения и правдивой позиции. Девочке нужно, чтобы другие дети, особенно мальчики, приходили играть к ней домой. Вопрос миндалин требовал решения специалиста, которое затем можно было бы честно сообщить ребенку. По-видимому, неразумно будить и удерживать девочку, когда ей снятся кошмары; возможно, ей нужно было довести борьбу со своими сновидениями до конца и, при случае, требовалось лишь немного подержать и успокоить ее, когда она сама просыпалась. Ребенку требовалось много активности: игровое обучение ритмическим движениям могло бы несколько уменьшить ригидность ее конечностей, которая, независимо от первоначальной причины, вероятно, усугублялась наполненным страхом ожиданием, с тех пор как девочка впервые услышала о таинственной ампутации ее пальца.

Когда через несколько недель Мэри нанесла мне короткий визит, она была совершенно спокойной и ровным громким голосом задала вопрос о цвете поезда, на котором я ездил в отпуск. Уместно вспомнить, что Мэри опрокинула игрушечный паровоз в свой первый приход; теперь она могла вести беседу о паровозах. Удаление миндалин оказалось ненужным; кошмары прекратились. Девочка широко и без ограничений контактировала с новыми товарищами по игре, как у себя дома, так и по соседству. Восстановились игровые отношения с отцом. Ему интуитивно удалось наилучшим образом использовать внезапно захватившее Мэри восхищение сияющими локомотивами: он регулярно ходил с ней гулять к локомотивному депо, где они вместе любовались могучими машинами.

Здесь тот символизм, который наполнял собой рассматриваемый клинический эпизод, приобретает новое измерение. В связанном с распадом игры состоянии отчаяния игрушечный локомотив, по-видимому, имел деструктивное значение на фоне фаллически-локомоторного беспокойства: когда Мэри опрокинула его, она, вероятно, испытывала вселяющее благоговейный страх чувство из разряда «Адам, где ты?», которое мы уже наблюдали у Энн. [См.: 4.1, Гл. 2, с. 38 - Прим. пер.]

В это время игровые отношения Мэри с отцом были разрушены из-за его тревог по поводу возможной потери работы и соответствующего социально-экономического статуса. Девочка, конечно, не могла знать, а тем более понять творившегося в отцовской душе, и, по-видимому, истолковала все исходя из ее возрастных возможностей и реальных изменений в ее статусе. И все же реакция ребенка была в определенном смысле связана с неосознаваемым значением действий отца. Ибо нависшая угроза потери статуса, угроза маргинальности, часто имеет результатом бессознательную попытку посредством более строгого самоконтроля и очищенных норм вновь обрести утраченную почву под ногами или, по крайней мере, удержаться от дальнейшего падения. Я полагаю, это и заставило отца менее терпимо реагировать на исследовательскую активность маленькой дочери, тем самым обижая и пугая ее в той общей сфере, которая была уже и так подорвана. Именно эта сфера, в сгущенной форме, проявилась потом в ее игре, хотя девочка и пыталась, из-за ужасности изоляции, пробиться назад к игривой взаимности. Таким образом, дети действительно отражают в игре, а там, где она не удается, переносят в собственную жизнь исторические и экономические кризисы своих родителей.

Ни игра Мэри, ни обеспеченный этой игрой инсайт не могли изменить экономических забот ее отца. Но в тот момент, когда он признал воздействие своих тревог на развитие дочери, он осознал, что в дальней перспективе ее тревоги имеют гораздо большее значение, чем грозившее изменение его рабочего статуса. Впрочем, реальные события не подтвердили его опасений потерять работу.

Идея отца совершать прогулки к локомотивному депо была удачной. Ибо теперь настоящие паровозы стали символами могущества, одинаково разделяемыми отцом и дочерью и поддерживаемыми всей системой образов той машинной культуры, в которой этому ребенку суждено было стать женщиной.

Таким образом, по окончании любой терапевтической встречи с ребенком родитель должен поддерживать то, чего взрослый пациент вынужден добиваться для себя сам, а именно, поддерживать перестройку в соответствии с образами и силами, направляющими культурное развитие в его эпоху, а с ней и возросшую перспективу чувства идентичности.

И здесь, наконец, мы должны попытаться подойти к лучшему описанию и определению того, что мы понимаем под идентичностью.