2. Ограничение помещения детей в больницу до совершенно необходимого времени и пребывание в них детей без излишне, задержки, это касается в особенности ползунков и дошкольников.

3. Надлежащее обращение с маленьким пациентом. Нужна психологическая подготовка до приема в больницу, подготовка отдельных лечебных вмешательств и их продуманного и тактичного производства. В особо сложных случаях (подготовка к операции, наркозу, при послеоперационных состояниях тревоги, при помещении в палату интенсивной терапии, хроническом диализе, в случаях госпитальной депрессии и вообще при работе с детьми-невротиками или с детьми резко патологического поведения) необходимо содействие психолога или детского психиатра.

4. Учет эмоциональных потребностей больного ребенка. Состояние душевной слабости или беспомощности естественно вызывает тревожный настрои с повышенной необходимостью сочувствующего л ласкового отклика взрослых. При длительном пребывании в больнице ребенок может страдать от недостатка эмоциональных стимулов, подобно тому, как это наблюдается в детских домах. Однако установление узкого эмоционального контакта с медицинской сестрой, рекомендуемое в социальных учреждениях, здесь неуместно. Наоборот, мы стремимся сохранить возможно больший контакт с семьей, что относится и к случаям долговременных заболеваний, когда особенно грозит опасность, что ребенок «привыкнет» к жизни без семьи, а семья привыкнет жить без ребенка. Контакт с семейной средой сохраняется в высшей степени, когда мать принимают в больницу вместе с ребенком. Сообщения из учреждений, где подобные мероприятия практикуются, большей частью благоприятны.

Другой формой контакта являются посещения больных, Представляется, что движение за «неограниченные» визиты приобретает все большую популярность, и его психологические доводы постепенно находят свое оправдание. Повышаются, правда, требования именно к психологическим знаниям всех заинтересованных, вызывая вместе с тем определенные затруднения и конфликты, которые нельзя не замечать. Такие посещения не являются облегчением для персонала, наоборот, они предъявляют требования к более четкой работе, к большей ловкости и такту во встречах с родителями. Между данной крайностью и точно установленными часами посещений, как это большей частью практикуется пока у нас, существуют, разумеется, многочисленные переходы, являющиеся в настоящее время предметом дискуссии и, в известном смысле, предметом экспериментальной проверки. Индивидуальное и гибкое регулирование посещений больных согласно решению главного врача, учитывающего как состояние здоровья и психики ребенка, так и позиции родителей, является в наших условиях наиболее пригодным мероприятием. В данном случае оно позволяет полностью использовать визиты родны с в качестве лечебно-воспитательного средства.

5. И в больнице ребенок нуждается в стимуляции своего развития. Следует максимально противодействовать тому, чтобы пребывание в больнице не стало периодом стагнации или обратного развития. Насколько позволяют лечебные показания, маленькие дети должны освоить тот материал, который имеется в яслях или в детском саду. Для старших детей наиболее важной является школа и ее учебная программа. Для всех детей наиболее естественной деятельностью является игра, во время которой ребенок получает стимулы для нормального развития, а также помощь в том, как справиться с разного рода стрессами. Информации в данном направлении приводятся в публикации В. Трнки. Л. Срп правильно указывает еще на одну форму госпитализма у старших детей. Дело касается привычки ребенка к удобной жизни в больнице, против которой единственной защитой бывает скорейшая его выписка.

6. Работу в больничном отделении необходимо приспособить к потребностям ребенка. Психологические принципы следовало бы использовать не только в программе «свободного» времени ребенка, но и во всей организации лечебной помощи, в обстановке и оборудовании медицинских учреждений, даже в самой начальной планировке строительства новых объектов. Мы попытались на примере сна детей в больнице показать, как с помощью сравнительно простых переделок южно устранить серьезные недостатки.

7. Вопрос о персонале играет здесь не менее важную роль, чем и в учреждениях коллективного воспитания От поведения врачей и сестер прежде всего зависит, как скоро и успешно ребенок приспособится к новой обстановке. Помимо соответствующих личных свойств, здесь представляется необходимым обладать основательными познаниями в области психологии и педагогики. Далее, в обучении и подготовке медицинских работников необходимо выравнивать несоответствие между превалирующей направленностью на физическое самочувствие пациента и недостаточной подготовкой в отношении его психики.

8. Однако труд медиков не заканчивается работой с ребенком, потому что его заболевание или физический дефект проникают глубоко во всю его социальную среду. Поэтому необходимо использовать пребывание ребенка в больнице для налаживания контактов с семьей. Отношение взаимного доверия повышают результаты лечения. Здесь представляется случай дать родителям директивы для дальнейшего хода воспитания. Если понадобится, необходимо действовать по линии оздоровления всей семейной обстановки. Именно детские врачи в своей работе находят наибольшую возможность уловить первые признаки психической депривации детей и позаботиться о своевременных мерах по ее ликвидации.

Д. Забота о детях с сенсорными и другими дефектами

В главе V мы уже привели примеры нескольких групп детей, подвергающихся опасности депривационных влияний прежде всего по своим специфичным, внутренним условиям. Речь идет о детях, которые вследствие важных дефектов органов чувств, нарушений в области интегрирующих психических механизмов или вследствие общего снижения психических способностей не только подвергаются значительной опасности депривации, но и сами до известной степени создают депривационные ситуации или помогают их создавать. Охрана подобных детей от психической депривации означает, в сущности, двойную задачу:

1. исправить или смягчить как можно скорее и полнее собственный органический дефект так, чтобы он перестал быть почвой для дальнейших психических затруднений;

2. учесть особое положение пораженного ребенка в его жизненной среде и разработать пригодные воспитательные методы.

Забота о детях с дефектами зрения и слуха имеет уже столетнюю традицию. По мере того как убывает число тяжелых- дефектов (слепота, глухота), внимание специалистов переходит к более легким дефектам (астенопия, тугоухость и т. п.), и больным детям во все большей мере обеспечивается специализированное лечение и воспитание

Одновременно происходит дифференциация нарушений и исправительных методов. Так, например, из школ для слепых была выведена группа детей с остатками зрения, а из школ для глухих — группа детей с остатками слуха. Содействует этому в какой-то мере также и современная техника, не только предоставляющая педагогам эффективный1 рабочие инструменты, но и позволяющая проверять некоторые психологические предпосылки. Одних из таких средств было, например, введение слуховых аппаратов для детей с остатками слуха (даже минимальными) еще в ползунковом возрасте или введение телеочков для детей с остатками зрения.

Школа для детей с остатками зрения, основанная в Праге в 1963 году в качестве первой школы данного типа в Европе и, по-видимому, во всем мире, стала выдающимся источником научных сведений о сущности и механизмах сенсорной депривации. В то же время заслуживает внимания ее роль в терапии и предупреждении слепоты. Школа принимает учеников с весьма тяжелыми глазными поражениями, считавшихся, по старым правилам, слепыми и подлежавшими обучению только осязательным методом. Теперь, однако, с помощью современных оптических пособий они могут читать и нормальную черно-белую печать. К наиболее радостным событиям для тех, кто работает с подобными детьми, относится возможность наблюдения, как у ребенка появляется отдаленный мир форм и красок и какой восторг им овладевает при сознании, что он может видеть небо, тучи — поистине смотреть «в небо». Стремление детей получить стимуляцию из сенсорной области затронутой дефектом, нередко приобретает лихорадочный и ажитированный характер, что мешает потоку информации из других областей.

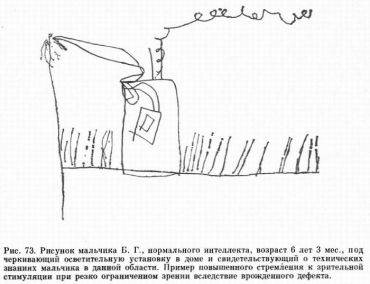

Тем самым ( нова подтверждается то, что у ребенка, подвергшейся депривации, мы имеем дело не только с обеднением стимуляции, но как правило, и с последствиями постоянного, чрезмерного стремления выровнять данный дефицит. Это стремление может стать важным диагностическим и терапевтическим руководством. Дело в том, что оно показывает, что ребенок внутренне расположен и мотивирован принимать стимуляцию как раз из той области, в которой прием стимулов в результате дефекта ограничен. Здесь же дело заключается уже в обеспечении для ребенка соответствующих стимулов. Если, однако, остаток сенсорной функции настолько мал, что для осуществления основной стимуляции возможности нет, а также не имеется возможности для реабилитации, то ребенок обычно ориентируется с помощью других органов чувств и ищет замещение в повышенном приобретении стимулов из других источников. Так, например, было установлено (М. Стрнадова, 1969), что лишь сравнительно малое число детей с остатками зрения отдает предпочтение осязательному чтению письма по Брайлю. Наоборот, преобладающее большинство лучше читает черно-белое письмо и явно на нем сосредотачивается, несмотря на то, что в данной школе всех детей обучают обоими способами, причем осязательному методу уделяют даже больше времени и упражнений, чем методу зрительному. Рисунки этих детей также отличаются сосредоточением на движении и красочностью. Часто также изображается более отдаленный мир — пейзажи, движение на перекрестке, площади, деревни и т. п.

________________

Для иллюстрации приведем хотя бы один пример. Мальчик Б. Г. обследовался в детской психиатрической консультации в возрасте 6 лет и 3 мес., причем решался вопрос, в какого типа школу он должен поступить. Мальчик страдал врожденной двусторонней катарактой, недавно оперированной. Интеллект нормальный. В рисунке на тему «дом, сад и играющие дети» он сосредоточился на доме и осветительных устройствах в нем. Наиболее значительное место занимает выключатель, от которого идут провода к лампе в углу комнаты, откуда другие провода направляются наружу, к столбу, на котором также светится лампа. Сам мальчик к этому добавляет, что «к каждой лампочке ведут два провода, если к лампочке прикоснуться (!), здесь сто ватт». Мать ребенка указывает, что он особенно интересуется карманными фонариками, лампочками и подобными вещами, дотошно знает электрическую проводку в доме и является, в известном смысле, специалистом по освещению. Мальчик старается глазами различать даже мелкие предметы. Так, например, при обследовании он взял со стола линейку, хотел прочитать маленькие цифры … Был рекомендован в школу для детей с остатками зрения. С этого времени он получал во много раз больше зрительных стимулов, хорошо учился и односторонность его интересов постепенно исчезала. В последствии был способен перейти в школу для слабовидящих, в которой его учат только зрительным методом.

___________

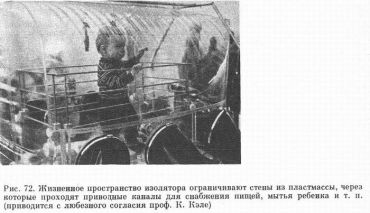

Подобно детям с сенсорными дефектами, и у детей с поражением моторики основным пунктом предупреждения депривации является требование, чтобы их жизнь в максимальной степени приближалась к жизни нормальных детей. Воспитание этих детей в специальных: учреждениях приносит целый ряд неоспоримых преимуществ. Так, здесь существует возможность сосредоточенной лечебно-исправительной помощи, персонал обладает профессиональной квалификацией, специальная дидактика может найти лучшее применение, дети пользуются плодами всех технических мероприятий и достижений, в коллективе дети теряют чувство неполноценности Сверх того, собственная семья освобождается от непосредственных забот по уходу и воспитанию подобных детей, хорошо действует сознание, чго ребенок находится в руках специалистов.

Часто происходит даже оздоровление всей семейной обстановки в том случае, если присутствие ребенка служило для родителей постоянным напоминанием о семейном «несчастье» и создавало нездоровую невротическую атмосферу.

Все это, конечно, относится к детям школьного возраста. Никогда нельзя забывать, что и дефектный ребенок является ребенком и имеет право быть счастливым. Пребывание в лечебном учреждении, связанное в лечебно-воспитательном отношении несомненно с рядом преимуществ, в области эмоционального развития влечет за собой немало опасностей, о которых мы упоминали раньше. Избежать этих опасностей — означает руководствоваться теми же принципами, которые действительны для предупреждения депривации у детей нормальных. Несомненно, нужно считать лишь последовательным шагом в духе этих принципов, если в нашей стране начинают планировать учреждение детских садов и яслей для детей с различными видами дефектов, в которые бы дети могли ездить или в случае надобности их привозил бы общий автобус. Разные заведения этого рода, хорошо уже функционирующие в других странах, могут быть для нас хорошим примером Снова надо напомнить, что показания для помещения подобных детей в стационарные учреждения должны быть дополнены индивидуальной оценкой личности ребенка и оценкой семейной обстановки.

У детей с легкими энцефалопатиями мы стоим перед иными задачами. Психолого-социальная проблематика данных детей была глубже разработана сравнительно недавно, а специальная педагогика и дидактика, могущая воспользоваться изученными фактами, находит применение пока лишь в некоторых психиатрических лечебницах или специальных классах начальных школ.

На первое место мы ставим необходимость информирования профессиональной и более широкой общественности. В таком случае можно предполагать, что возрасте ■ интерес к учебно-воспитательной работе с дефектными детьми и усилится давление снизу, направленное на создание сети специализированных учреждений для них.

Далее мы подчеркиваем повышенную потребность в эмоциональных стимулах у детей-энцефалопатов. Вследствие своего необычного поведения и затруднений, связанных с их воспитанием, они уже с самого раннего детства доставляют своим воспитателям мало удовлетворения и удерживают их в состоянии повышенного напряжения. Ритм сна и бодрствования в грудном возрасте бывает у энцефалоиатов сильно нарушен, дети плаксивы, беспокойны, требуют особого присмотра. Моторика и в особенности речевой стереотип развиваются часто с задержками, контакт с окружающими нередко затруднен и приводит к раздражительности и аффективным срывам. О. Кучера (1961) указывал: «Энцефалопатические дети настолько сенсибилизированы повторными фрустрациями, к которым их физиологические аномалии неизбежно приводят, что для их фактического эмоционального удовлетворения необходимо проявить к ним больше любви, чем к нормальным детям».

Вследствие того, что нарушения восприятия при легких поражениях мозга вызывают неравномерное поступление стимулов из внешнего мира, а нарушения в интегрирующих механизмах затрудняют их обработку, ребенок-энцефалопат живет и развивается в несколько «искаженном» мире. Можно справедливо полагать, что некоторые его позднейшие вычурности и недостатки поведения являются реакциями на эту искаженную действительность. Определенный вид предупреждения в данном случае можно усматривать в своевременном психологическом анализе ментальных функций энцефалопатического ребенка, путем которого улавливались бы функции как работоспособные, так и ослабленные; одновременно следует установить способы их развития.

Согласно нашей статистике, недостатки и затруднения детей-энцефалопатов нередко в поразительной степени проявляются вскоре после поступления в школу. Неправильные воздействия, вытекающие из напоминания сущности данных затруднений, приводят лишь к дальнейшим фрустрациям, затуманивающим впоследствии общую картину. Идеальным бы было, разумеется, выявление этих детей уже в грудном возрасте — последней границей является дошкольный возраст, так как поступление в школу представляет препятствие, на котором энцефалопаты нередко терпят крушение. Обычно бывает необходимым профессиональное ведение ребенка в течение всего времени посещения школы.

Наконец, следует рекомендовать особо осмотрительный образ действий при помещении детей-энцефалопатов в детские дома. Сочетание энцефалопатии с деривацией создает исключительно сложную ситуацию. Уже раньше мы показали, что энцефалопаты часто становятся воспитанниками учреждений для детей грудного и ползункового возраста и особенно часто попадают в исправительные учреждения. До тех пор, пока господствует тенденция использовать помещение в учреждение не только в качестве социально-воспитательного мероприятия, но и как своего рода «наказание» для трудного ребенка, мы будем в учреждениях для детей встречаться с энцефалопатами особенно часто. II не менее часто воспитатели будут беспомощно стоять перед ними, требуя перевода ребенка в «другое учреждение с повышенной заботой». Нужно только снова подчеркнуть, что везде, где психическая депривация попадает на столь восприимчивую почву или присоединяется к существующим затруднениям, обусловленным органически, последствия бывают более серьезными и опасными, чем о тех случаях, где действует лишь один из указанных факторов.

То, что мы говорим о детях с сенсорными дефектами и детях-энцефалопатах, действительно, с некоторыми видоизменениями, и в отношении детей с нарушениями интеллекта. Следует лишь снова напомнить, что в каждом индивидуальном случае необходимо особо рассмотреть пригодность помещения в учреждение, пусть это будет особая интернатная школа, учреждение социальной помощи, отделение для дебильных детей в дошкольном детском доме или психиатрическая лечебница. Можно ожидать, что вскоре мы последуем примеру стран, где душевнобольным детям во все большей степени обеспечивается жизнь в собственной семье, а профессионально руководимое обучение и подготовка в учреждениях, куда их ежедневно возят автобусом.