Реакции ребенка на возвращение в семью

Если разлука ребенка с матерью и отрыв от семейной среды действительно сопровождаются чрезвычайным психическим состоянием, то можно предположить, что и возвращение в семью вызовет в поведении ребенка определенный, бросающийся в глаза отклик. Чем больше поведение такого ребенка будет выходить за рамки обычной адаптации на изменение среды, тем характернее и проще будет картина данного поведения, тем скорее мы сможем обоснованно заключить, что предшествующая сепарация вызвала «анормальное» психическое состояние. Представляется, что имеющийся клинический опыт и данные некоторых исследовательских работ такие выводы подтверждают.

Реакция на возвращение зависит в понимании Робертсона от того, в какой именно фазе сепарационного поведения ребенок находился. Этот автор проводил наблюдения за некоторыми детьми после возвращения из больницы обратно в семью. Те дети, которые не достигли еще фазы «отвлечения» и в особенности те, которые еще явно находились в фазе активного протеста, проявляли после возвращения сепарационную тревожность. Они льнули к матерям сильнее, чем раньше, следовали за ними повсюду, куда они только направлялись, и впадали в тревожные опасения, если хотя бы на короткое время им приходилось с ними расстаться. Данная картина являлась типичной там, где до разлуки между ребенком и матерью имелись хорошие отношения и где разлука была лишь кратковременной. У некоторых детей данное поведение с тревожными опасениями проявлялось лишь непосредственно после возвращения, у других оно возникало только после определенного периода, в течение которого ребенок казался «отчужденным» или прямо «отвергающим» мать. Если предшествующая разлука была короткой, то поведение с тревожными опасениями исчезало, как правило, в течение нескольких педель. Оно появлялось, однако, снова во всех случаях, когда угрожала новая опасность сепарации. Если разлука продолжалась длительнее В месяцев, а у ребенка далее не было в больнице замещающей материнской заботы, и он уже достиг стадии «отвлечения», то после возвращения у него уже не проявляется описанное поведение с тревожными опасениями, и он не способен нормально сблизиться с матерью.

В целом представляется, что данные, приведенные Робертсоном, подтверждаются скорее там, где дело касается кратковременной пли долговременной сепарации.

Важным значением отличаются все установленные результаты, касающиеся реакций дошкольных детей которые возвращаются в свои семьи или переходят в адоптивные семьи после длительною пребывания в детском доме.

Мы выбрали всех детей, которые находились совместно под опекой детских учреждений от грудного возраста до трехлетнего (всего 71 ребенок), причем ныне они уже в школьном возрасте — 26 вернулось после 3 года жизни в свои семьи, 22 продолжают находиться в детских учреждениях, а 23 вошли в адоптивные семьи. Примечательно, что отсутствует выраженное различие в реакциях на новую среду. Наиболее частой формой является форма «без необычностей», на втором месте стоит «подавленность», то, что дети тревожно льнут к новым воспитателям, отмечалось у 2 детей, возвратившихся в собственные семьи, у двух, перешедших в адоптивные семьи, и v одного ребенка, перешедшего в дошкольный детский дом. Важным показателем было то, что девочки являются сравнительно более приспосабливающимися (они явно преобладают среди тех, кто приспособился «без срывов»), а также то, что у мальчиков чаще отмечалась «подавленность».

Таким образом, здесь выявляется, что нельзя сравнивать ситуацию ребенка, возвращающегося после длительного пребывания в детском учреждении, с ситуацией ребенка, возвращающегося из больницы. Следует считаться также со значительной изменчивостью конституциональных факторов со стороны ребенка, со значительной изменчивостью условий в течение содержания в детском учреждении и со значительной изменчивостью условий в индивидуальных семьях после возвращения.

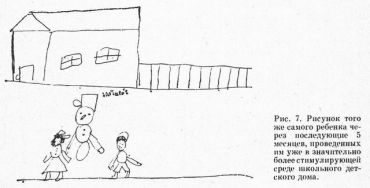

Эйнсуортс (1902) к месту напоминает, что взаимодействие первоначального сепарационного и депривационного опыта ребенка с дальнейшими событиями после окончания сепарации приносит целый ряд с трудом контролируемых переменных. В семье могут произойти и «неожиданные события», например, смерть одного из родителей, развод, конфликты между родителями и т. д. «Неуспехи» некоторых детей, которые находились под нашим наблюдением после перехода из детдома в 3-летнем возрасте в собственную семью, были обусловлены нередко, скорее, этими внешними обстоятельствами, чем пониженной способностью ребенка к приспособлению. Тот факт, что столь многие дети после трех лет пребывания в среде детских учреждений без какой бы то ни было предадонтивной подготовки сумели быстро и приемлемым образом приспособиться к повой среде, показывает, что ситуацию ребенка в детском учреждении, где производились наши наблюдения, нельзя принимать за полную депривацию.

Так же как реакция на сепарацию зависит, очевидно, от характера связи между ребенком и матерью до данного события, так и реакция на возвращение обусловливается, прежде всего, способом, каким данная связь восстанавливается. В пользу этого свидетельствует и интересная экспериментальная работа (Р. А. Хинди и Л. Дейвиса, 1972), где производится сравнение двух типов сепарации детенышей обезьян Macacus rhesus от матерей: одна группа детенышей разлучалась с матерью и со всей имевшейся средой, причем ее перемещали в изолированную клетку, тогда как вторая группа оставалась в привычной среде и, наоборот, их матери перемещались в другое место. Совершенно неожиданно первая группа детенышей оказалась в своем поведении менее нарушенной, чем вторая группа, когда велись наблюдения за проявлениями снова объединившихся детенышей и матерью. Авторы объясняют данный факт тем, что роль матери во взаимодействии мать-детеныш в раннем возрасте детеныша преобладает и поэтому значение получает прежде всего нарушение у матери. Там, где мать остается в привычной среде, восстановление первоначальной связи является более быстрым и неблагоприятные последствия в поведении детеныша ограничиваются, следовательно, быстрее. Если бы, однако, объединения матери и детеныша не произошло, то потом, вероятно, нарушения поведения были бы более значительными у детенышей, разлученных с матерями и с остальной средой, как об этом свидетельствуют непосредственные реакции.

Не особенно легко подвести итог многочисленным, нередко противоречивым исследованиям о влиянии сепарации па поведение и развитие ребенка. Соответственно сегодняшнему уровню знаний можно, скорее всего, заключить, что непосредственное (кратковременное) влияние разлуки ребенка с родителями (или с домом вообще) является при определенных условиях развития и индивидуальных условиях бесспорным и находится о зависимости, по-видимому, от изменений связей (взаимодействия) в семье. В отличие от этого, значительно труднее доказать существование долговременных (отдаленных) последствии сепарационных событии для развития и психического состояния ребенка, как об этом свидетельствуют разноречивые результаты ретроспективных исследований. Является вероятным, однако, что большее значение, чем сама сепарация, имеют обстоятельства эмоциональных связей, предшествующих данной сепарации или из нее вытекающих. Сепарация представляет лишь внешнюю ситуацию, психологическое воздействие которой в короткой и длительной перспективе может являться — смотря но индивидуальным обстоятельствам — весьма различным.

IV. Внешние условия депривации

Конкретные ситуации, при которых чаще всего происходит психическая депривация ребенка, могут быть весьма разнообразными и сложными. Помимо собственного недостатка возможностей для удовлетворения основных потребностей, здесь имеют место в различной степени также определенные формы запущенной гигиены, питания и социальной запущенности, анормальные травмирующие позиции, занимаемые взрослыми, различные конфликтные ситуации и т. и. Если пользоваться, следовательно, понятием депривации в обычной клинической работе, то необходимо иметь в виду данный факт, который часто — как уже приводилось — критикуют экспериментальные психологи. Мы считаем, однако, что относить понятие депривация к определенным типичным ситуациям в жизни ребенка можно обоснованно не только с чисто теоретической точки зрения, но и с практической. Во-первых, анализ условий в отдельных случаях приводит нас к уверенности, что серьезность поражения едва ли может быть объяснена иными факторами. Во-вторых, в пользу указанного влияния свидетельствует разнородность отдельных ситуаций, где депривации представляет единственное совместное условие, имеющее место при возникновении подобных серьезных нарушений.

Нелегко классифицировать все тины естественных ситуаций, которые можно было бы принять в качестве значимых источников депривации, и едва ли можно при сегодняшнем уровне знаний предложить классификацию действительно психологическую, т. е. соответственно виду потребностей, которые, главным образом, хронически остаются неудовлетворенными. Для практики пока остается наиболее важным чисто эмпирическое классифицирование па определенные тины общественных условий, при которых дети подвергаются чаще всего психическим лишениям. Мы сознаем, что между отдельными категориями имеются многие переходы, что часто гот же самый ребенок страдает несколькими формами депривации последовательно или даже одновременно и что серьезность, а также виды депривационного воздействия бывают и внутри отдельных типов плавно распределены. Классификация, которая нами в дальнейшем приводится, продиктована, следовательно, прежде всего потребностями практики и не претендует на полноту и окончательную силу. Все же — по нашему мнению — она представляет прогресс по сравнению первоначальным отождествлением депривации с всего лишь одной ситуацией воспитания в детском учреждении.

1. ЗАБОТА О ДЕТЯХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

Забота о детях в учреждениях имеет весьма древнюю и действительно волнующую историю.

Судя но различным законам, запрещающим убивать детей, в древние века было скорее обычной практикой, чем исключением, что избыточные и «нежеланные» дети либо выбрасывались, либо как-нибудь иначе умерщвлялись. Только первые церковные соборы начали осуждать покидание детей как убийство и призывали к милосердному отношению к ним. Во многих храмах помещались особые миски, в которые незамужние матери могли класть своих детей, чтобы заботу о них самоотверженные верующие приняли на себя. Первый, по-видимому, приют для покинутых детей был основан в Цареграде уже в 335 году, первый приют для младенцев в 787 году в Милане под покровительством епископа Даттея. Подобные учреждения появились затем в Сиене, Падуе, в Монтнеллье и в других: городах. Пана Иннокентий III учредил в 1198 году при больнице св. Духа в Риме приют, снабженный особым поворачивающимся устройством, называемым «торно», которое позднее стало общеизвестным. Собственно говоря, это был ящик в стене монастыря, в который можно было вложить ребенка только определённого размера и, повернув ящик, переправить ребенка внутрь под защиту святого, имени которого храм был посвящен. Таким образом должны были быть спасены дети, которые в противном случае уже своим простым существованием толкали своих несчастных матерей на то, чтобы они от них греховно избавлялись. Имея эту возможность, они могли подкинуть детей, скажем, ночью и остаться неизвестными. Торно затем распространилось повсеместно, и еще в 1811 году император Наполеон 1 отдал приказ, чтобы оснащенные подобным образом приюты были устроены во всех французских департаментах. Вероятно, в его время, все же, данный способ охраны внебрачных детей являлся уже пережитком. Дело в том, что еще с времен средневековья торно служило для злоупотреблений. Вce больше становилось известным, что детей подкидывают туда супруги, которые вполне могли бы воспитать ребенка, и что туда подкидывают также больных или даже мертвых детей. На примере города Майгейма можно показать, что поворачивающееся устройство, собственно, подстрекало к подкидыванию детей. Дело в том, что в Мангейме с 1799 года вплоть до 1811 года не было поворачивающихся устройств, причем за этот период было отмечено лишь 30 подкинутых детей. По приказу Наполеона было введено торно, находившееся и действии до 1815 года. На эти три года через и их прошло 516 детей, затем торно было снова отменено, и в течение следующих 9 лет было принято лишь 7 подкинутых детей.

Благотворительные учреждения, устраиваемые при средневековых монастырях, принимали не только покинутых и найденных детей, но и всех лиц, которым требовалось предоставить милосердную охрану, следовательно и больных, хилых, одряхлевших от старости и т. д. Лишь постепенно вычленяются самостоятельные приюты, сиротские дома и детские учреждения. Их основатели руководствовались, главным образом, благородным стремлением снасти детей, которые иначе погибли бы или превратились бы в предмет подпольной торговли и злоупотребления. Так например, основатель известного парижского приюта (1638) Венсан де Воль мог с удовлетворением заявить, что за 10 лет существования своего учреждения он спас 600 покинутых детей. Одновременно уже тогда все возрастали указания на парадоксальные результаты подобных благородных устремлений, так как вполне очевидно, что большее число этих детей в учреждениях умирает, чем выживает и, кроме того, что дальнейшая судьба спасенных не бывает особенно привлекательной. Дотти приводит данные, что уже в 1678 году в Венеции из 2000 детей, принятых в приют, осталось в живых в течение 10 лет лишь семеро. Смертность детей в приюте в Флоренции колебалась в начале 17 века от 66 до 97%.

В лондонском приюте только у каждого шестого ребенка имелась надежда дожить до 6 лет. Возник даже особый вид деятельности, когда за определенную оплату некоторые люди переправляли детей из деревни в такие приюты.В Англии будто бы лишь один ребенок из восьми подобных детей попадал в приют живым, причем это лишь потому, что мать шла пешком за повозкой и обеспечивала ребенка естественным питанием и уходом. Рекомендация Виллерме, чтобы детские учреждения были снабжены надписью «Ici он fait mourir les enfants аuх frais publics», нисколько не преувеличенна.

В данной ситуации особых перемен не возникало вплоть до половины прошлого столетия, тогда как внутренняя ситуация в детских учреждениях, по-видимому, нигде не отличалась слишком от той, какую описывает Ч. Диккенс в своих романах (Оливер Твист). Наглядно это показывает таблица, которую приводит А. Пейпер (цитация из работы 1877 года, которую публиковал Л. Пфейффер).

Из числа, принятых в приюты, умерло

|

Париж 1780 |

60% |

Дублин 1701—1797 |

98% |

|

Вена 1811 |

72% |

Петербург 1772—1784 |

85% |

|

Париж 1817 |

67 % |

Петербург 1785—1797 |

75% |

|

Брюссель 1811 |

79 % |

Петербург 1830—1833 |

50,5% |

|

Брюссель 1817 |

56% |

Москва 1822—1831 |

66% |

|

Гент 1823—1833 |

62% |

Дижон 1838—1845 |

61% |

|

Бордо 1850—1861 |

18% |

Прага 1865 |

19,6% |

Данные цифры будут выглядеть однако, но иному, если представить себе,, что количество детей-подкидышей было в то время в некоторых городах действительно потрясающим. К. Ф. Мейсснер приводит, что в 1722 году в Париже было крешено 18 713 детей, причем 7676 детей были подкидыши.

Пражский приют, основанный в 1789 году, предназначался для внебрачных детей, родившихся в об частном родильном доме, причем он должен был быть не учреждением для воспитания детей, а всего лишь временным пристанищем для детей, которые передавались опекунам. Более длительное время здесь оказывалась помощь только слабым и болезненным детям. Сюда принимались, однако, и дети, родившиеся в других больницах, в тюрьмах, найденные дети, а также дети, доставленные полицией. В течение года их принимали около 3000. У приюта имелся особый филиал, куда помещали детей, возвращенных опекунами, а также детей, отобранных от опекунов, пока для них не отыскивалась новая семья опекунов.

Данный упор на заботу опекунов и на немощь собственным семьям не представлял лишь следствие безрадостной гигиеническо-элидемиологической ситуации в детских учреждениях, но и следствие новых направлений мысли в деле воспитания, зачинателем чего явился, главным образом, Жан Жак Руссо.

Уже с конца 18 века раздаются голоса, обращающее внимание на неестественность среды в детских учреждениях и подчеркивающие достоинства воспитания в семье. Так например, общество искусств и ремесел в Гамбурге уже в 1660 году объявило конкурс для решения вопроса: «следует ли отдавать предпочтение воспитанию сирот в учреждениях или за оплату в семьях».

Некоторые филантропически настроенные философы и теологи стремились к применению данных идей на практике. Здесь следует вспомнить о великом швейцарском педагоге Песталоцци, по идеям которого в 1799 году Фелленберг основал учреждение совершенно нового типа, которое затем его преемник Верли видоизменил так, что здесь впервые была введена так называемая семейная система с распределением детей на меньшие группы.

Так мы подходим уже к порогу недавней истории, наше рассмотрение которой будет продолжено в другом месте.

Первый эмпирический период научного изучения вопроса депривации (с половины девятнадцатого века до тридцатых годов двадцатого столетия) отмечен еще проблемой угрожающей смертности детей в детских учреждениях.

Выдающиеся педиатры того времени обсуждали причины данного положения, чувствуя — еще неясно — связь с условиями ухода, стимуляции и воспитания. Основное значение в то время приписывалось, однако, не недостаточному питанию, а большинство детских смертей проходило под диагнозом atrophia infantum, debilitas vitae или маразм. Позднее упор был сделан, скорее, на инфекции, причем неясная смерть детей в учреждениях подключалась к диагнозам ринофарингитов и их осложнении.

Чтобы понять тенденции, имевшие место в дальнейшем развитии ухода в детских учреждениях, мы должны обратиться к Германии, где в двадцатые годы происходила драматическая дискуссия, развернувшаяся между двумя выдавшимися педиатрами того времени М. фон Пфаундлером и А. Шлоссманном. Дискуссия отличалась особенно серьезным значением, так как оба выдающихся работника совместно написали до этого учебник детской медицины, который в течение почти 40 последующих лет представлял собой энциклопедию и кодекс данной отрасли. Пфаундлер занимал крайне скептическую точку зрения но отношению к учреждениям для грудных детей, где последние подвергаются тому, что он называл «vidernatuirliche Massenpfiege». Ребенок там лишается «личной, индивидуальной материнской заботы, следовательно всей матери — и, вместо этого, его суют в фабрику но уходу или казармы для грудных детей». В отличие от этою, Шлоссманн усматривал в домах для грудных детей учреждение, посредством которого можно способствовать нормальному развитию самых запущенных детей из семей. Тот факт, что врачи приобрели способность сохранять в живых грудного ребенка в условиях работы детской клиники, возбуждал в нем большую веру в мощь медицины и гигиены. В 1923 году он пишет, что «физическое обеспечение грудного ребенка представляет уже решенную проблему, и результаты уже не зависят от того, на что мы способны и что мы знаем, а от того, чего мы желаем». По случаю медицинской выставки в Дюссельдорфе в 1926 году он организовал особое представление с моделированием ухода за грудными детьми. Он стремился практически доказать необоснованность утверждения, сделанного Пфаундлером о том, что на детях, содержащихся в учреждениях, лежит «стигмат неполноценности» в течение всей их жизни или хотя бы в течение длительных лет. Госпитализм являлся для нею результатом небрежности врача, отсутствия ухода и неправильного питания вкупе взятых, а так как каждое из этих обстоятельств устранимо, то устраним и весь госпитализм. Однако еще в том же году его дочь и близкая сотрудника Шлоссманн (1926) была вынуждена подтвердить, что «несмотря на всю заботу, дети из учреждение не являются столь зрелыми, как дети, вырастающие в собственных семьях или в семьях опекунов».

Спор остался, таким образом, не решенным, однако с тех пор в европейской, а затем и американской помощи детям непрестанно вырисовываются эти две противоречивые тенденции: детские учреждения следует ликвидировать — детские учреждения надо совершенствовать.

Конкретный анализ факторов, обусловливающих психологический госпитализм, попытались провести, в качестве первых, психологи, опирающиеся на венскую школу Ш. Бюлер, причем прежде всего это была Гильдегард Гетцер, давшая такой анализ в своем «Milieuforschung» (1929, 1930). Эти психологи представляют для нас начало второго периода, который в своей последней фазе превратился действительно в мобилизующий, причем этот период продолжался до начала пятидесятых годов. Исследовательницы Г. Дюрфе и К. Вольф (1934) производили при помощи «бэби-тестов» сравнение состояния развития 94 грудных детей различного возраста в различных венских учреждениях, отличавшихся друг от друга как раздельным уровнем гигиенического ухода, так и в различной степени стимулирующей средой (игрушки, возможности для деятельности и т. д.), а также типом социальной среды (некоторые дети воспитывались своими незамужними матерями, другие медсестрами и, наконец, еще матерями других детей в учреждении). Корреляцией данных факторов с развитием детей был подтвержден факт наиболее высокого стимулирующего значения социальной среды — материнская забота имела бесспорное преимущество перед уходом обученного персонала. В данном исследовании было можно рассмотреть значение матери намного лучше, чем при простом сравнивании детей из детских учреждений и детей из семей, где приходится считаться с целым рядом переменных. Ценность материнской заботы тут проявилась несмотря на то, что дело касалось, главным образом, незамужних, запушенных, необразованных женщин, для которых ребенок представлял скорее бремя. Исследовательницы приписывают это организационным обстоятельствам (медсестра должна заботиться о большем числе детей), физиологическим причинам (кормление грудью) и, прежде всего, психологическим (мотивация к развлечению ребенка). Они заметили, однако, уже и то, что именно слишком тесная связь психопатической матери с ребенком нередко нарушает развитие ребенка больше, чем беспристрастное отношение сестер и что сочетание обоих видов заботы — материнской любви и профессионального ухода сестер — предоставляет наиболее удовлетворительные результаты.

Работы венской школы, а также остальные исследователей тридцатых годов имеют основополагающее значение для понимания депривации детей, содержащихся в учреждениям. Они были прерваны второй мировой войной и «снова открыты» лишь позднее, после того, как они были необоснованно отодвинуты на задний план более поздними и зачастую методически менее продуманными исследовательскими работами. Из них исходят и наиболее известные работы, написанные Шпицом, в особенности его «Госпитализм» (1945, 194П). К А. Шпиц со своей сотрудницей К Волф проводил долговременные наблюдения за 91 ребенком в одном «приюте» и за 122 детьми в своего рода яслях (Nursery) при женской тюрьме. Оба учреждения представляли своего рода крайние типы среды в учреждениях. В приют поступали дети главным образом из нерасчлененного городского населения, с нормальной наследственностью по социальным причинам — до 3-месячного возраста они, как правило, воспитывались (вскармливались) своими матерями, потом детей у них отбирали и доверяли уходу санитарок, из которых одна приходилась на 8—10 детей. В «ясли» поступали дети матерей правонарушительниц, родившиеся в тюрьме, где за ними ухаживали собственные матери (под надзором санитарного персонала), начиная с рождения и до конца первого года жизни. Данное обстоятельство Шпиц считает решающим: наследственность была, очевидно, хуже в «яслях». Напротив, в «приюте» детей значительно больше оставляли без стимулов — у них было меньше игрушек, они лежали в стеклянных боксах до 15—18 месяцев, причем до того времени, пока сами не вставали на ноги, они не видели ничего, кроме потолка, так как по сторонам были занавески. Их движения были ограничены не только постелькой, но и вдавленным углублением в матрасе. То обстоятельство, что на каждого ребенка здесь приходилась приблизительно лишь одна десятая аффективной материнской заботы, Шпиц считает полной депривацией чувств.