Альбрехт ДЮРЕР

21 мая 1471 года в семье нюрнбергского ювелира Альбрехта Дюрера родился сын; его. назвали именем отца, но профессию отца он не унаследует. Он станет математиком и механиком, архитектором и автором теории фортификации, поэтом и мыслителем; один из его современников скажет о нем впоследствии: «Речь его была столь сладостна и остроумна, что ничто так не огорчало слушателей, как ее окончание»; Альбрехт Дюрер Младший станет величайшим художником немецкого Возрождения.

Пятнадцати лет от роду Дюрер поступил в мастерскую нюрнбергского художника Михаэля Вольгемута; после четырех лет обучения он отправился в путешествие, и это было продолжением учебы: Франкфурт-на-Майне и Страсбург, Кольмар и Базель славились своими искусствами и ремеслами, а молодой художник хотел и умел учиться; странствуя, он зарабатывал себе на жизнь (в Базеле вышли книги с его иллюстрациями) и вырабатывал взгляды на жизнь. То было темное, жестокое время: причудливо переплетались просвещенный гуманизм и мистика; зарождалась вера в человека и не угасала вера в бога. В двадцать четыре года Дюрер начинает работать самостоятельно — приданое Агнессы Фрей, дочери нюрнбергского бюргера, дало Дюреру возможность открыть мастерскую живописца и гравера. Автопортрет той поры представляет нам молодого человека, уверенного в себе и своем призвании. Прославила молодого художника серия из восемнадцати гравюрных листов «Апокалипсис», изданная в 1498 году. «Апокалипсис» — откровение Иоанна Богослова, мрачное раннехристианское пророчество: «Се, гряду скоро и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний…» Приближался 1500 год. Германию раздирали противоречия, восстания крестьян и городской бедноты учащались, миллионы людей ждали «неминуемой» гибели вселенной, и только мысль о равенстве всех перед карой божьей была утешением для обездоленных.

Дюрер одевает персонажей «Апокалипсиса» в современные ему костюмы, в руках у них оружие предреформационной Германии; это не библейский сюжет, это страдания и надежды его современников. Самая знаменитая из гравюр этой серии — «Четыре всадника»: «Конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч; конь вороной, и на нем всадник, имеющий веру в руке своей; конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть», и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными». Бешеным галопом мчатся всадники по земле, под копытами их коней гибнут бюргер и знатная дама, епископа поглощает дьявольская пасть, а крестьянин в ужасе заслоняется рукой от страшных копыт, но он не повержен на колени. Это не случайная деталь; в другом листе цикла («Битва ангелов») под ударами мечей гибнут император и папа, епископ и рыцарь, но ни крестьянина, ни горожанина нет среди тех, кого покарали четыре ангела. «Апокалипсис» Дюрера — отражение социальных битв его времени, отражение взглядов автора на людей и сословия.

Слава Дюрера перешагнула границы Германии, но художнику мало славы, художнику нужно искусство. Первым из немецких художников Дюрер отправился в Италию, чтобы учиться: там возродилась античность, там пели славу венцу мироздания — человеку. Еще первое итальянское путешествие 1494—1495 годов врезалось в память Дюрера, в 1505-м признанным мастером он вновь едет в Венецию, чтобы вступить в единоборство с венецианцами. Его «Праздник четок, или Праздник венков из роз», написанный в Италии, заставил, по словам Дюрера, умолкнуть всех живописцев, говоривших, что «в гравюре я хорош, но в живописи не умею обращаться с красками; теперь все говорят, что они не видели более красивых красок». В картине царит радостное настроение, цвет одежд звонок и ярок, а вдали, за тенистыми деревьями, открывается горный пейзаж, освещенный лучами невидимого солнца. Здесь нет аскетичности и мистики «Апокалипсиса», здесь пафос утверждения бытия, несклоняемая жизненная сила.

Второе итальянское путешествие Дюрера подхлестнуло в нем интерес к человеку; период его творчества, последовавший за Венецией, характерен портретной живописью, особенно женскими портретами. Затем наступает пауза — художник набирает силы для дальнейших дерзаний. И тогда, в 1513— 1514 годах, Дюрер создает три великолепные гравюры: «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье», «Меланхолия». Стараниями многих исследователей открыт сокровенный смысл этих философских произведений, они отражают сложность мира художника, сложность мира, в котором жил художник.

В Германии все более острыми становятся отношения между крестьянами и феодалами. В 1524 году начинается великая Крестьянская война, закончившаяся поражением крестьян. Дюрер нигде не высказывает своего отношения к войне, но образы крестьян проходят через все его творчество.

В. ПОРУДОМИНСКИЙ. «Руководство к измерению»

|

|

²

Время было тяжелое, и тяжелые мысли одолевали Дюрера, и сны его были тяжелы…

И приснилось ему, что он подошел к дому городского совета, и, приближаясь, увидел, что стены здания багрово светятся, и почувствовал, что от них пышет жаром, ибо сложены они не из кирпичей, а из раскаленных железных брусьев. И когда, задыхаясь от нестерпимого жара, он приблизился к тяжелой двери, она медленно отворилась, и откуда-то из красновато-черной мерцающей глубины, словно из чрева огромной плавильной печи, вышли навстречу ему два его ученика, братья Бегамы, Ганс Зебальд и Бартель, и были они в просторных белых одеждах, похожих на саваны, широкие рукава саванов тлели и дымились, и он протянул руки, желая обнять милых юношей, но они исчезли, как если бы растаяли в горячем дрожащем воздухе. И, обдаваемый сухим зноем, от которого, казалось, трескается кожа на щеках, он вступил внутрь здания и стал подниматься по узкой темной лестнице с прогнившими деревянными ступенями, облепленными грязью, черной морской травой и тускло сверкающей рыбьей чешуей. Вдруг его обдало ледяным резким ветром, ноги и руки тотчас закоченели, яркий холодный свет хлынул ему в глаза, он оказался в громадной зале заседаний совета. Все окна были распахнуты настежь, и никакой мебели не было в зале — ни могучего стола, ни резных кресел, ни дубовых скамей: вдоль залы от стены к стене протянуты были длинные, гладко обструганные жерди, и на них рядами висели с подставленными под плечи распорками тяжелые, подбитые мехом плащи, шаубе, — красные и лиловые шаубе дворян и рыцарей, черные и коричневые на серой кунице шаубе богатых горожан (так проветривают платье, прежде чем уложить его в сундуки на лето) — громоздкие одежды слегка покачивались на ветру. Зрелище пустых одежд испугало его, но тут он услышал, что кто-то сверху окликает его по имени. Он поднял голову и увидел высоко под потолком такие же длинные жерди, а на них, подобно бродячим канатоходцам, плясали и кувыркались обтянутые желтыми в черную клетку трико члены совета, самые именитые люди города Нюрнберга. И один из них, Мартин Тухер, ловко перевернувшись в воздухе, снова выкрикнул его имя, и тогда он, подняв руки, подпрыгнул, намереваясь ухватиться за жердь и взобраться на нее, чтобы плясать со всеми, но промахнулся, и тут все исчезло — просторный светлый зал, колышущиеся одежды, пляшущие люди — лишь бесконечно глубокий колодец, и он летит, летит вниз, чувствуя, как сжалось его сердце и тело покрывается холодным липким потом.

…Он проснулся в поту, и сердце его показалось ему малой птицей, крепко сжатой в чьем-то сильном кулаке. Губы его были горячи, сухи и солоны, как бывает после морского купания. Он сбросил жаркую пуховую перину, сел на кровати, спустил на пол худые ноги и нащупал домашние меховые туфли. Как всегда в минуту пробуждения, он почувствовал пронзительную боль в левом боку и, прежде чем подняться на ноги, некоторое время терпеливо сидел, ссутулясь и положив на острые колени большие руки с длинными пальцами. Когда боль утихла и в груди разжался кулак, сжимавший сердце, и оно снова забилось весело и часто, он встал и надел коричневый суконный халат с подбоем из черных испанских шкурок, которые обошлись ему по три штюбера за штуку. Он купил их шесть лет назад, путешествуя по Нидерландам; тогда, во время путешествия, он простудился, и у него сделалась горячка, странная, не похожая ни на какую другую, прежде ему известную, и ему пришлось уплатить господину Якобу, врачу, тридцать восемь штюберов, чтобы тот поднял его на ноги, и еще он подарил Якобу на четыре гульдена гравюр. Простудился же он, когда поплыл на корабле в Цюрхзее, чтобы увидеть выброшенную морем на берег громадную рыбу, кита, но поплыл он зря, потому что опоздал — поток снова унес кита в море. Но он никогда не сожалел о предпринятом путешествии, ибо увидел, странствуя, множество удивительных и редких вещей, до которых был большой охотник, как не сожалел о деньгах, потраченных на черные шкурки, которые он приобрел по совету доктора, приказавшего отныне держать тело всегда в тепле: мех оказался прочным, камзол и халат, подбитые шкурками, служили ему все эти шесть лет и еще не один год послужат; им, похоже, сносу не будет.

|

|

|

Дюрер. Меланхолия. |

В халате на меху и меховых туфлях Альбрехт Дюрер подошел к простому столу, который стоял тут же, в его спальне, у окна, и, порывшись в папке, достал небольшой лист бумаги, потому что ему пришло в голову нарисовать и описать сегодняшний свой сон, который мог оказаться пророческим. Однажды, с год назад, он видел во сне, как хлынуло с неба множество воды, и первый поток коснулся земли в четырех милях от него с великой силой и чрезвычайным шумом, и расплескался, и затопил всю землю, и вода приближалась к нему с такой быстротой, ветром и бурлением, что он сильно испугался и проснулся раньше, нежели хлынул еще поток, и, проснувшись, дрожал всем телом и долго не мог успокоиться. Тогда ожидали всемирного потопа, который люди, склонные к пророчеству, предсказали еще за четверть века. И Дюрер нарисовал тогда свой сон акварелью и описал его словами. Но потопа не случилось, и стали говорить, что пророчества не воду означают, а кровь. И потоки крови залили мирные селенья, захлестнули дороги, окрасили реки. В селеньях, на дорогах, на берегах рек рубили, резали восставших крестьян — за два месяца, говорят, перебили их более ста тысяч, и трупы их смрадно горели в подожженных домах, гнили у обочин дорог, страшно вздувшиеся, плыли по рекам, несомые течением к морю. Не видно было конца проливаемой крови, истреблению людей, непомерной жестокости, и Альбрехт Дюрер ждал конца света, предсказанного Писанием: и вот конь бледный, и на нем всадник, имя ему «смерть», и дана ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Но свет остался стоять, как стоял, и на полях, где зарыли убитых, взошли, зеленея, хлеба, налились колосья, и созрели, желтея, и были убраны и обмолочены, и зерно в мешках повезли на мельницу, и мололи, и ели хлеб, замешенный на крови.

|

|

Но еще прежде в сердце художника Альбрехта Дюрера поселилась тревога, которая томит человека, когда видит он, что жизнь не слушает веления разума и разум человеческий не в силах предугадать, что будет, ибо поистине безумным стал мир. И однажды он говорил об этом со своим резчиком Иеронимом Андреа, который лучше всех в Нюрнберге умел делать доски для гравюр. Они сидели в мастерской Иеронима, и резчик рассказывал ему, что в ландграфстве Штюлинген взбунтовались крестьяне — куют себе ножи, мечи и копья, но простые мотыги и навозные вилы тоже в их руках хороши. И Дюрер, ужаснувшись, сказал про мятежников: не ведают, что творят. Но резчик Иероним стал говорить о притеснениях, которые терпели крестьяне: граф, их владелец, захватил у них общественный выгон и запретил им охоту и рыболовство, и присваивал имущество, украденное у крестьян его слугами, и никто не смел продать на рынке что-либо, прежде чем граф не брал безвозмездно все, что хотел, из приготовленного на продажу товара, граф не давал крестьянам воду для орошения полей, лугов и устройства мельниц, когда же приходило ему в голову выловить самому всю рыбу, заставлял подданных спускать на их поля воду из ручьев и речек, и, охотясь с гончими, он и челядь его вытаптывали крестьянские посевы, но, если кто из крестьян вспугивал дичь, подойдя к ней ближе чем на двадцать шагов, преступника ждало ослепление. И Дюрер, ужаснувшись, сказал про господ: не ведают, что творят.

|

Дюрер. |

И сказал Иерониму, что, хотя всесилен разум человеческий, но сколь часто мир не слышит голоса разума. И резчик Иероним вспомнил знаменитую гравюру Дюрера «Меланхолия» и спросил, не оттого ли так печальна и беспомощна окруженная орудиями ремесел и атрибутами знаний женщина, представляющая Меланхолию, что тщетны попытки разума правильно устроить этот мир.

И Дюрер ответил, что также и поэтому: так крепко засела в нас темнота, что следуем ощупью и впадаем в ошибки. Резчик же сказал ему, что в деревнях вокруг Нюрнберга тоже неспокойно и в самом городе недовольны ремесленники в цехах: благополучные дни, говорят они, весьма удобны богатым господам из городского совета, пот ремесленников сладок им, но дай срок — сладость обратится для них в горькую желчь. Но Дюрер отвечал, что господа из городского совета, если и не всегда во всем разумны, то, во всяком случае, благоразумны и не допустят кровопролития.

А наутро, чуть свет, к Дюреру вся в слезах прибежала служанка от жены резчика Вероники и рассказала, что ночью явились стражники и увели Иеронима и на вопросы отвечали, что таков приказ совета. Альбрехт Дюрер наскоро оделся и пошел вместе с нею в дом резчика, и поднялся в мастерскую, где накануне душевно беседовал с другом. Окна мастерской были открыты настежь, и ветер гонял по полу обрезки бумаги, и казалось, будто сюда не входил никто уже долгие годы. В углу мастерской под печатным станком Дюрер поднял большой лист, на котором чернел след тяжелого сапога с квадратным носком, именуемого «коровьей мордой», перевернул и увидел недавно оттиснутую гравюру: император, владетельный князь и священник трепещут от ужаса перед мужиком с цепом в руке. Альбрехт Дюрер сложил лист вчетверо и спрятал его в карман; он утешал Веронику, объясняя дело недоразумением, и пообещал ей все уладить. Выйдя от нее, он направился к доброму своему знакомому, члену совета, господину Зигмунду Фюреру, который важно объяснил художнику, что никакой ошибки быть не может, ибо совет действует в интересах горожан и всегда поступает правильно; резчика и гравера Иеронима Андреа ожидать не приходится. И Альбрехт Дюрер покинул советника, охваченный печалью и смятением, — незадолго перед тем казнили на городской площади трактирщика и подмастерья, которые проповедовали отказ от уплаты податей, — и вышел за городскую стену, потому что душа его требовала тишины и одиночества, а глаз — простора.

Он брел по дороге прочь от городских ворот, пустые серые осенние поля лежали вокруг и ждали снега. И так, размышляя, прошел он, наверно, целую милю, когда увидел в придорожной канаве лежащего вниз лицом крестьянина в сером кафтане и серой войлочной шляпе; в спину крестьянина был глубоко всажен короткий меч. Дюрер остановился, пораженный, сердце его сжалось и словно перестало биться. Не в силах отвести взгляд, смотрел он на широкую спину, обтянутую серым кафтаном, на небольшое бурое пятно там, где воткнут был меч, на жидкие седые волосы, выбившиеся на затылке из-под войлочной шляпы; едва почувствовав способность двигаться, он повернулся и, убыстряя шаг, бросился к городским воротам.

В тот день Дюрер почувствовал эту пронзительную боль в левом боку (наверное, продуло, когда шел полем), он три дня не выходил из дому и не открывал окон. И в те дни он сделал портрет Вероники Андреа — жены резчика.

…Альбрехт Дюрер достал из папки лист бумаги, на котором собирался было изобразить нынешний свой сон, но вместо того набросал себя самого, обнаженного, правая рука указывает на левый бок, внизу надписал: «То место, куда указывает палец, оно и болит». Ему пришло в голову послать рисунок доктору Якобу, который помог ему однажды.

|

|

|

Дюрер. Портрет молодого человека |

Иероним был не последней жертвой: за «неуместные речи» власти преследовали художников Ганса Грейфенберга и Ганса Платнера, также художника Пауля Лаутензака приказано было по обвинению в ереси привлечь к суду, и Дюрер печально размышлял тогда о несчастной судьбе города, власти которого по неразумию ищут врагов своих в художниках. Дальше же было, как в детской игре, «совсем горячо»: судили трех «безбожных художников» братьев Бегамов, Бартеля и Ганса Зебальда и с ними Георга Пенца, который недавно еще сочинил отменный эскиз, изображающий музыкантов, для росписи стен в здании городского совета, — все трое юношей были его, Альбрехта Дюрера, любимые ученики. На суде юноши дерзко говорили про Библию, что в нее не верят и признавать ее не хотят, и также про крещение и причастие дерзко говорили: «Мы в это не верим»; и также отказывались признать чудеса, сотворенные господом нашим. И еще говорили они, на суде, что пора властям и богатым гражданам подумать не о том, как заработать побольше, но о том, как справедливо разделить заработанное. И судьи были к ним суровы и всех троих приговорили к изгнанию из города. И Дюрер страдал от греховного образа мыслей столь достойных и одаренных молодых людей, но он страдал также от того, что всякого, кто мыслит несходно с властями, объявляют еретиком, преследуют, судят, и потому люди, думая одно, говорят другое, и это само по себе не более ли безнравственно, чем говорить то, что думаешь, даже если мысли твои греховны. И когда юноши, покидая город, пришли проститься с учителем, Дюрер принял их и напутствовал добрыми словами.

В те дни левый бок у него болел непрерывно утром, днем и вечером, и он почти не выходил на улицу, однако слухи врывались в дом вместе с нечастыми гостями, настойчивыми заказчиками, с бродячим торговцем или со служанкой, возвратившейся от булочника и зеленщика, и слухи были неутешительны, ибо уже и самого его, Дюрера, некоторые обвиняли в ереси и наносили ему обиду словом.

Он сидел дома и заканчивал свой трактат «Руководство к измерению», в котором писал о геометрии, оптике, астрономии, перспективе, а также о построении орнаментов, об архитектурных формах, о способах начертания букв латинского и готического шрифтов, об устройстве солнечных часов и о многих других полезных и достойных внимания предметах; так прошла весна, а в мае начали поступать вести о победах над восставшими крестьянами; знатные люди славили кровопролитие, воспевали жестокость, праздновали истребление себе подобных, и даже благоуханные уста дам не чурались беседы о четвертованных, посаженных на кол и сожженных на медленном огне. Но некоторые сердобольные и предусмотрительные господа стали поговаривать: «Если перережут всех крестьян, откуда возьмем других, которые будут нас кормить». Трактат был уже совсем готов, когда Дюрер поспешно изготовил и вставил в книгу новую гравюру — памятник победы по случаю подавления восставших крестьян. Он советовал победоносным полководцам изготовить постамент для памятника из славных боевых трофеев — сырной формы, кадки для масла, молочного кувшина, четырех пар деревянных навозных вил, лопаты, кирки и цепа, а у основания неустойчивой колонны, по углам нижней плиты, где помещают обычно фигуры пленников, положить связанных коров, овец и свиней. И высоко на колонне желал он поместить не героя-победителя, а побежденного — опечаленного крестьянина, пронзенного мечом. И он нарисовал крестьянина сидящим в той же позе горестного раздумья, в какой рисовал себя самого, охваченного сомнениями, и Христа, приговоренного умереть за людей, и любимую свою Меланхолию. Наверно, и этак — ударом короткого меча в спину — могут разрешаться сомнения разума и тревоги сердца. В глубины ученого трактата, который должен был преподать науку измерения живописцам, скульпторам, золотых дел мастерам, столярам и каменотесам, упрятал Альбрехт Дюрер смятенные свои мысли, свою боль и насмешку свою. И тогда же задумал он картину, которая стоит теперь оконченная в его мастерской и кажется ему лучшим из всего, что он создал.

Альбрехт Дюрер сложил лист, на котором изобразил себя и свою болезнь, надписал адрес доктора Якоба в Анторфе, позвал слугу и велел подавать одеваться.

II

…Ровно в полдень советник Мартин Тухер постучал в дверь дома художника Альбрехта Дюрера. Его ждали: дверь тотчас отворилась, и слуга с низким поклоном пропустил господина советника в просторные сени, освещенные висящим на железном крюке фонарем, а сам хозяин уже спешил по крутой темной лестнице сверху, из жилых покоев, навстречу почтенному гостю. И с должным уважением приветствовал господина Тухера, и просил господина Тухера оказать ему честь — подняться в мастерскую и воочию взглянуть на творение, которое он, художник Альбрехт Дюрер, желал бы принести в дар городскому совету Нюрнберга.

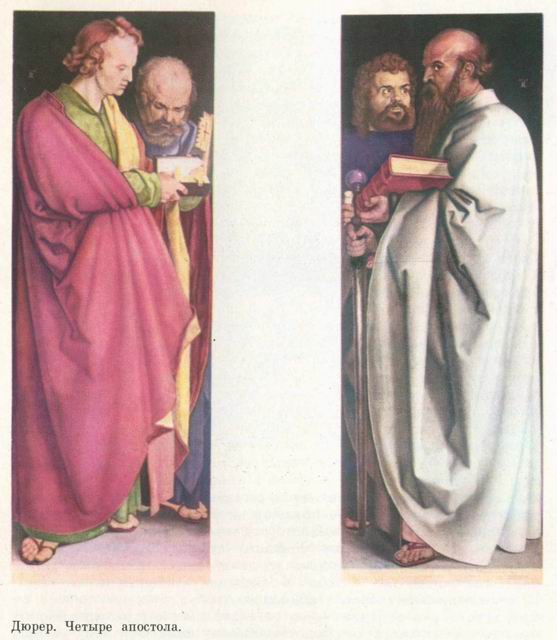

Слуга снял с крюка фонарь и пошел впереди. Следом, несколько запыхавшись, поднимался по лестнице Мартин Тухер, сопровождаемый почтительным хозяином. Когда добрались до верхнего этажа, слуга проворно распахнул перед гостем дверь и встал с фонарем у порога, советник с Дюрером прошли в светлую комнату, стены которой были отделаны деревом. И художник Дюрер усадил гостя в удобное широкое кресло и просил мудрого господина удостоить вниманием картину, именуемую «Четыре апостола».

Мартин Тухер несколько удивился, увидя, собственно, две картины, высокие и узкие, на которых попарно, размером в рост обыкновенного человека были написаны фигуры апостолов, но ничем не выдал своего удивления: будучи и впрямь господином необыкновенно мудрым, он взял за правило сначала слушать, а потом говорить; в данном же случае он полагал, что великому Дюреру лучше знать, надо ли писать апостолов на одной или на двух досках, ибо неизменно повторял, что каждый должен заниматься своим делом и без необходимости не встревать в дела другого.

Дюрер сказал советнику, что считает эту свою работу значительнее, нежели все другие прежние, и что ни на одну прежнюю работу он не употреблял столько прилежного труда. Советник Тухер кивнул головой и подтвердил, что картина превосходна и апостолы на ней как живые, но, поскольку советник имел также правилом всегда спрашивать о том, что хотел знать, он попросил художника Альбрехта Дюрера объяснить ему, кого из апостолов изобразил он на этих досках и каков смысл того, что изображено.

И Дюрер объяснил, что на левой доске представлены апостолы Иоанн и Петр. Молодой Иоанн углубился в чтение книги, над этой же книгой склонился и старик Петр с огромным ключом в руках; на правой доске впереди стоит, опираясь на длинный меч, апостол Павел, в руке его большая книга мудрости, позади него со свитком в руке — апостол Марк. И еще Дюрер объяснил, что согласно мнению науки характеры людей можно разделить на четыре разновидности, четыре темперамента: меланхолически-задумчивый, флегматический, или медлительный, сангвинически-подвижный, но уравновешенный, холерический, вспыльчивый; и людские темпераменты соответствуют четырем элементам, составляющим мир: влажному — воде, холодному — воздуху, сухому — земле и горячему — огню, и четырем элементам, составляющим дух человеческий: любви, серьезности, энергии и чувствительности. И оттого одухотворен и возвышен Иоанн, спокоен Петр, мрачно, сосредоточенно-задумчив Павел, оживлен и порывист Марк. И еще Дюрер объяснил, что главное в людях, какими бы ни были их темпераменты, — сила разума, свободного и величественного, который один открывает людям истинный путь: путь же этот — справедливость и всеобщее благо. И потому, объяснил Дюрер, намеревался он представить в апостолах людей лучших и совершенных, способных указать миру истину и служить всеобщему благу.

И Альбрехт Дюрер просил господина советника взглянуть на длинную надпись в нижней части досок, исполненную по его просьбе известным каллиграфом Иоганном Нейдерфером. Надпись же, взятая из Священного писания и посланий апостолов, предостерегала мирских правителей от заблуждений, ибо настали опасные времена: люди самолюбивы, жадны, надменны, напыщенны, нечестивы, недружелюбны, жестоки, клеветники, предатели, — но не тот, кто любит ходить в длинных одеждах и кичится богатством и знатностью, дойдет до познания истины и принесет в мир счастье.

И когда художник прочитал вслух надпись, господин Мартин Тухер горячо хвалил его, однако сказал, что не убежден, вправе ли городской совет принять в дар бесценное творение. Дюрер же отвечал, что просит глубокоуважаемых, мудрых и дорогих господ членов совета остаться к нему такими же благосклонными, какими они были до сих пор, и не отказываться от подарка. Он прибавил, что более всего на свете желал бы видеть свое творение помещенным в зале городского совета Нюрнберга, подобно тому как статуя их славного современника Микеланджело, изображающая Давида, стоит перед дворцом правителей Флоренции в знак того, что они должны мужественно защищать свой город и справедливо им управлять.

Господин Мартин Тухер сказал, что должен побеседовать с членами совета, прежде чем дать художнику окончательный ответ. И Альбрехт Дюрер провожал почтенного гостя до самой двери и, идя впереди, помогал ему спускаться по крутой лестнице. Слуга, высоко подымая фонарь, освещал им путь. Потом Дюрер снова поднялся в комнату, где стояла картина, несколько минут внимательно разглядывал ее, еще раз, чуть шевеля губами, пробежал надпись и удовлетворенно кивнул головой. Все было правильно. И бок у него не болел, и сердце билось спокойно и ровно. Он повернулся к окну: дом стоял неподалеку от городской стены; за окном широко расстилались осенние поля, серые и пустые.

Советник Мартин Тухер прямо от художника направился к советнику Зигмунду Фюреру и рассказал ему о картине и о надписи к ней. И советники, обмозговав дело, благоразумно решили, что не следует отказываться от вещи великого мастера, столь дорогой и столь совершенно исполненной. Но они решили также, что, если принять картину безвозмездно, может сложиться впечатление, будто художник поучает совет, по собственной воле обращаясь к правителям города с назиданиями; а потому выгоднее хорошо заплатить художнику за работу и таковым благодеянием выказать желание самого совета приобрести ее. И мудрые господа Мартин Тухер и Зигмунд Фюрер составили бумагу, в соответствии с которой совет согласился сохранить на память картину Дюрера с четырьмя фигурами апостолов, но при этом выдал за нее художнику справедливое вознаграждение. И было заплачено самому Дюреру сто рейнских гульденов, и жене его подарено двенадцать гульденов, и еще два гульдена были подарены слуге его.