Сергей Иосифович Гессен.

Сергей Иосифович Гессен.

Основы педагогики

Введение в прикладную философию

Учебное пособие для вузов

1923, КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «СЛОВО», БЕРЛИН

© Составление. Издательство «Школа-Пресс», 1995

Ответственный редактор и составитель доктор философских наук П. В. Алексеев

От издателей

Уважаемый читатель! Если Вам трудно решить вопрос о необходимости для Вас этой книги, загляните в оглавление: оно поможет вам понять, что издание этого уникального по глубине и фундаментальности исследования — не дань моде извлекать из забвения все новые и новые имена. Нет! Это попытка найти пути решения многих педагогических проблем, которые сегодня, когда происходит ломка старой образовательной системы, обнажились особенно остро.

Вспомним недавнее прошлое. Мы переболели и «опорными сигналами», и «теорией погружения», и «педагогикой сотрудничества», и разного рода системами. Эта волна новаторства сегодня захлестывает нас «вальдорфскими методиками», теориями «гуманитаризации образования»… Но мы все с большей очевидностью видим, что эти «волны» способны только размыть старые постройки, но создать новое — вряд ли. И что стоят всякие новации, если дети наши вырастают безнравственного стержня. И сейчас становится ясно, что происходит это не потому, что мы забыли пути назад, как, кстати, казалось совсем недавно, а потому, что не умеем двигаться вперед, не знаем, как строить.

Предлагаемый Вашему внимательному изучению труд С. И. Гессена, мы надеемся, поможет в этом движении вперед, чтобы построить наконец здание народного образования по всем архитектурным нормам — прочное, на века, потому что этот труд есть прежде всего метод — педагогического поиска, педагогического исследования, педагогического строительства и практики. То есть это и есть тот фундамент, на котором могут основываться педагогические творчество и опыт, системы и методики. Это есть и основа нравственного образования, где все цели, а не одни лишь элементы системы, обращены на развитие и становление человека, не только культурного и цивилизованного, но прежде всего свободного, а значит, и нравственного.

Прочность данного фундамента в его вневременной, вне идеологической сущности, что позволило самому Сергею Иосифовичу назвать педагогику прикладной философией, то есть наукой, основанной на знании основ бытия.

Строить новое здание мы будем сообща, и поэтому книга эта, мы верим, станет настольной не только для ученого-исследователя, но и для вузовского преподавателя (как путеводитель в его творческих исканиях), и для тех, кто только готовится к педагогической деятельности, (как компас верно выбранного пути), и для родителя (как ориентир в сложных проблемах семейного воспитания), и вообще для всех, кому небезразличны судьбы наших детей, нашего отечества, пути собственного «образовательного странствия».

ЖИВОЙ ИСТОЧНИК: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ С. И. ГЕССЕНА

Книга С. И. Гессена «Основы педагогики» по праву может быть названа сейчас, на исходе XX века, одной из лучших книг этого столетия по педагогике. Подготавливавшаяся еще до революции в Петрограде и в первые послереволюционные годы в Томске, законченная и изданная автором в эмиграции (1923), она широко использовалась при организации системы образования в Русском Зарубежье в течение ряда десятилетий. Известный педагог и философ, профессор Богословского Православного института в Париже В. В. Зеньковский назвал ее в 1950 году «выдающейся книгой» (Зеньковский В. В. История русской философии. — Л., 1991. —Т. II. — Ч 1. — С. 246). В ней осмысливаются многовековой опыт мировой педагогики и лучшие традиции России, дается анализ важнейших направлений педагогической мысли первой четверти века в России, Европе и США, обосновываются перспективные идеи педагогики. В современных условиях России, когда радикально пересматриваются прежние ценности и установки и идет поиск новых идей, знакомство с книгой С. И. Гессена (а она издается у себя на родине впервые) способно помочь в размышлениях над далеко не простыми проблемами педагогики и образования.

Автор книги — Сергей Иосифович Гессен (1887 — 1950) — к моменту издания своей книги уже был известен в России и за рубежом своими выступлениями в печати как ученый-педагог, философ, публицист и переводчик. Особенно плодотворными для С. И. Гессена были 20-е годы, прежде всего в организаторской его деятельности. Он был одним из инициаторов издания, а затем и одним из редакторов журнала «Русская школа за рубежом», выходившем в Праге с 1923 по 1931 год. Если не считать нескольких журналов по педагогике, появлявшихся на короткий срок в отдельных местах Русского Зарубежья, то этот журнал был едва ли не единственным постоянным органом эмигрантской педагогической мысли того времени. С. И. Гессен был также одним из активных организаторов и участников педагогических съездов русской эмиграции 20-х годов.

С. И. Гессен не прерывал и своей педагогической деятельности в высшей школе. Переехав из Берлина в Прагу, он с 1924 года работал в Русском институте педагогики, занимая в течение нескольких лет кафедру педагогики. В 1934 году он получил приглашение на кафедру философии педагогики в Вольной Всепольской школе в Варшаве и принял польское подданство. После войны некоторое время был профессором педагогики в университете Лодзи.

Идея единства национального и общечеловеческого (по И. С. Гессену — «сверхнационального») была одной из стержневых идей его педагогической концепции, как и общей его социальной позиции. Еще в 1910 году, в редакционной статье первого номера международного ежегодника по вопросам культуры «Логос» (написанной совместно с Ф. А. Стенуном), С. И. Гессен подчеркивал недопустимость узкого национализма и космополитизма в решении вопросов духовной культуры. В редакционной статье отмечалось, что сверхнационализм нисколько не умаляет национального, но, наоборот, требует его многообразия. В книге «Основы педагогики» С. И. Гессен убедительно показал неприемлемость национализма в системе общего образования. Как часть, оторванная от целого, сама распадается затем на множество между собой не связанных частей, так и национальное, становясь самодовлеющим, начинает дробиться, переставая вообще быть национальным. Национализм германский, пишет С. И. Гессен, в этом случае вырождается в прусский, этот последний — в гогенцоллерно-бранденбургский; российский национализм, переходя в великорусский, постепенно мельчает до московско-суздальского. «В этом раздроблении и измельчении нации как бы продолжается движение распада и раздробления, усвоенное нацией через отрыв ее от целостности человечества. Нация… распадается… И это измельчение нации в национализме приводит к тому, что все своеобразие нации утрачивается». Подлинное «национальное образование» не исключает ни «сверхнационального» (общечеловеческого), ни «федерального» (или «областного») образования. «Всякое хорошо поставленное образование по необходимости будет национальным, и наоборот, подлинно национальным образованием, действительно созидающим, а не разрушающим нацию, будет только хорошо поставленное нравственное, научное и художественное образование». Проблемы «областной педагогики», учитывающей диалектические особенности языка, природу и историю местного края И т. п., должны быть тесно связаны с проблемами национального образования. «Приобщение к мировой культуре отдельных ветвей русского народа гораздо легче, конечно, будет осуществляться через посредство общерусской культуры, охватывающей областные разветвления и ими питаемой, чем при самодовлеющем существовании областных национальностей в их неприступной и враждебной целому обособленности».

Подобно тому, как при организации системы образования необходимо свободное состязание наций, предоставление широкого простора частной и общественной инициативе (в том числе на уровне «областной педагогики»), так и во взаимоотношениях учителя и ученика ведущим нужно иметь принцип свободы, не отвергающий ни понятия авторитета, ни понятия долга, принуждения, но трансформирующий их в моменты свободной воли ученика. Дисциплина возможна через свободу, а свобода — через закон долга.

Свобода индивида, по С. И. Гессену, не есть только познание необходимости, как не есть даже выбор возможности. «Свобода есть творчество нового, в мире дотоле не существовавшего… Свобода не есть произвольный выбор между несколькими уже данными в готовом виде, хотя и возможными только путями, но создание нового особого пути, не существовавшего ранее даже в виде возможного выхода».

Понимание сути свободы как творчества применительно к дидактике проявляется, в частности, в том, что учитель в своей работе с учениками делает акцент на методе и его самостоятельном применении. Задача обучения, указывает С. И. Гессен, — овладение методом. Всякое отдельное знание передается здесь не ради себя, а ради некоего более глубокого начала, лежащего позади того, что преподается, и его порождающего. Так, можно чисто формально изложить теорему о равенстве треугольников. Но эту же теорему можно преподать ученику так, что позади нее ученик почувствует тот метод, которым она была найдена и доказана. Увидев путь, которым была построена эта геометрическая теорема, ученик сможет уже сам продолжить полученное движение мысли, самостоятельно прийти к нахождению и доказательству новых теорем аналогичного рода.

Второй тип обучения формирует в ученике способность к творчеству, к порождению нового. Сила слова учителя — не только в том, что оно говорит, но и в том, что оно подразумевает. «Слово, которое сполна высказало все, что оно хотело сказать, за которым слушатель не чувствует ничего невысказанного, есть поверхностное и мелкое, мало говорящее слово… Отдельное знание как знание возможно… тоже через нечто высшее, чем оно, — через порождающий его метод, просвечивающий в нем как в своем явлении».

Незаменимость учителя, однако, не только в искусстве передачи знаний, но и в примере — как применять метод. Задача учителя — мыслить научно, применять метод как орудие мысли. «Только постоянная напряженность мысли, с которой учитель использует на деле, в живой работе метод научного познания, ставит перед учениками проблему, разрешая с его помощью вставшие перед классом вопросы, встречая им неожиданные затруднения, указывая путь для решения возникающих то у одного, то у другого недоумений, только такая бдительность мысли способна приобщить ученика к методу знания… Руководить этой совместной работой класса, указывать ей направление, отзываться на всякий обнаруженный в течение работы вопрос и вариант в его решении, ободрять ищущих своего решения — вот подлинная задача учителя». Целью образования, по С. И. Гессену, является не только приобщение ученика к культурным, в том числе научным, достижениям человечества. Его целью является одновременно формирование высоконравственной, свободной и ответственной личности. Своеобразие личности, прежде всего, — в ее духовности. Могущество индивидуальности, подчеркивал С. И. Гессен, коренится не в природной мощи ее психофизического организма, но в тех духовных ценностях, которыми проникается ее душа. Личность «обретается только через работу над сверхличными задачами. Она созидается лишь творчеством, направленным на осуществление сверхличных целей науки, искусства, права, религии, хозяйства и измеряется совокупностью сотворенного человеком в направлении этих заданий культуры».

Следует отметить еще одну важную особенность книги С. И. Гессена — тесную связь основных идей его педагогической концепции с философией. Если в СССР в тот период совершался резкий переход системы образования на позиции пролетарски классовости, индустриализма и естественнонаучного рационализма и шло открытое наступление на «буржуазную», «умозрительную», «философскую» педагогику, то С. И. Гессен, опираясь на передовую русскую традицию, призывал к проникновению в педагогику, в начальное, среднее и высшее образование духовности и общечеловеческих ценностных ориентаций. Принимая в основном идею трудовой школы, он полагал, что образование должно базироваться, прежде всего, на широких философских представлениях. Вся его книга «Основы педагогики» пронизана философским содержанием. Саму педагогику, что видно уже из подзаголовка книги («…Введение в прикладную философию»), он считал философской по своему существу. Он писал, что его «привлекала возможность явить в этой книге практическую мощь философии, показать, что самые отвлеченные философские вопросы имеют практическое жизненное значение, и что пренебрежение философским знанием мстит за себя в жизни не менее, чем игнорирование законов природы». С этой позиции С. И. Гессен рассмотрел в своей книге теорию нравственного и правового образования, теорию научного образования (включая теорию университета), искажения концепции трудовой школы и др. Он многосторонне осветил вопросы соотношения школы и государства, проблемы эффективного учебного плана, многопредметности, вопросы самоуправления в школе, соотношения свободы и авторитета, урока и игры, проблемы поощрения и наказания, проблемы школьной традиции и многие другие вопросы. Педагогические идеи С. И. Гессена во многом лежат в русле недавно лишь заявившего о себе нового направления в западной, да и в российской науке и называемого ныне «философией образования».

П. В. Алексеев

Памяти

Историко-филологического Факультета

Томского Университета (1917- 1921)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В основу этой книги легли лекции, читанные мною впервые в Петроградском Университете, а затем (с 1917 по 1921 г.) в Томском Университете, на Педагогическом Отделении Сибирских В. Женских Курсов, так же как на многочисленных учительских курсах Томской и Новониколаевской губерний. Отсутствие на русском языке подходящего руководства, которое я мог бы дать в руки моим слушателям, а также внимание, которым они меня неизменно награждали, побудили меня взяться за работу изложения лекций в виде книги. Участие моих слушателей в этой работе не ограничилось, однако, указанным моментом побуждения и ободрения. Многочисленные беседы, которые мне пришлось вести с ними по поводу моих лекций, были для меня тем более поучительными, что мои слушатели были не только студенты, но люди практики, имевшие за собой часто долгий опыт учительской работы. Эти беседы, знакомя меня с волнующими учительство вопросами и указывая мне пробелы в моих лекциях, заставляли меня углублять свои взгляды более детальной их разработкой и дали мне возможность наполнить мои часто слишком отвлеченные построения конкретным жизненным содержанием. Если книга эта попадет в руки моим слушателям, то многие из них увидят в ней ответы на именно ими поставленные вопросы, найдут в ней ими высказывавшиеся взгляды и поймут, почему теперь, заканчивая свой труд, я с благодарностью обращаюсь душой к тем счастливым часам моих лекций, каждая из которых была для меня источником новых педагогических открытий. — Однако ни это общение преподавателя с его аудиторией, ни кропотливая работа над объединением отдельных частных педагогических знаний в единое научное целое не были бы возможны вне той атмосферы научного воодушевления, которая составляла отличительную черту Томского Историко-филологического Факультета и сделала его за четыре года его существования одним из главных центров научной и, в частности, научно-педагогической мысли Сибири. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что все те, кому выпала на долю честь быть членами этой на редкость сплоченной и крепкой своим духом научного воодушевления коллегии, с благодарностью признают, что именно принадлежность к ней позволила им пронести неумаленным свой интерес к науке сквозь те невзгоды личного существования и сквозь те общие бедствия, которые — увы, слишком часто — омрачали их томскую жизнь. Поэтому, посвящая свою книгу Томскому Историко-филологическому Факультету, всегда понимавшему себя как нераздельное единство учащих и учащихся, я только выполняю очевидный долг благодарности по отношению к тому незабвенному для всех, кто составлял его живое тело, лицу, без деятельной помощи которого эта книга не могла бы никогда быть написана.

Происхождением этой книги объясняются ее внутренние и внешние особенности. Как теоретика педагогики меня привлекала задача показать, что даже самые частные и конкретные вопросы педагогики возводятся в последних своих основах к чисто философским проблемам*, и что борьба различных педагогических течений между собою есть только отражение более глубоких философских противоположностей. Изложить философские основы педагогики — это значило для меня не ограничиться общими положениями, но, оставаясь в области чисто педагогических вопросов, вскрыть заложенный в них философский смысл. И если отдельные частности тем самым смыкались в тройную научную систему, то это служило для меня только подтверждением правильности и плодотворности употребленного мною философского метода исследования. Поэтому в настоящей книге нет ни одной главы, которая, как бы ни были отвлеченны иногда ее исходные рассуждения, не кончалась бы исследованием конкретных педагогических вопросов. С другой стороны, в ней также мало глав, которые не содержали Бы в себе анализа чисто философских проблем. Как философа меня Именно привлекала возможность явить в этой книге практическую мощь философии, показать, что самые отвлеченные философские вопросы имеют практическое жизненное значение, что пренебрежение философским знанием мстит за себя в жизни не менее, чем игнорирование законов природы. И хотя я старался ограничить изложение чисто философских проблем минимумом, необходимым для решения стоящих в центре книги педагогических вопросов, логика исходной точки зрения сама собою привела к тому, что в ней оказались затронутыми все те вопросы, которые составляют обычный предмет рассмотрения так называемых «введений в философию». Правда, задача философской педагогики выполнена в этой книге лишь наполовину: в ней изложены мною только прикладная этика и философия права и прикладная логика. Постольку она представляет собою только первый том системы научной педагогики, который должен быть дополнен со временем изложением философских начал художественного, хозяйственного и религиозного образования.

__________________

*Здесь и далее мы сочли целесообразным для удобства работы с книгой основные мысли автора выделять курсивом. — Прим. ред.

Что всякая педагогическая система — даже там, где она выдает себя сама за чисто эмпирическую науку — есть приложение к жизни философских воззрений ее автора, — есть основное положение этой книги. И если в истории педагогических учений мы, начиная с Платона и кончая Шлейермахером, имеем достаточно примеров чисто философской педагогики, то в современной педагогической литературе сознательное и последовательное построение педагогики, как прикладной философии, дано, пожалуй, в одном только труде Н а т о р п а. К типу его труда и приближается более всего настоящее исследование. Однако, в отличие от «Социальной педагогики», в этой книге я пытаюсь в большей мере, чем это хотел или считал возможным сделать Наторп, остающийся в пределах самых общих педагогических проблем и при том преимущественно проблем нравственного образования, подойти к конкретным вопросам педагогики. С другой стороны, тем, что все эти вопросы возводятся в моей книге к основным философским проблемам, она отличается от недавно вышедшей книги Кона, которая, будучи наполнена конкретным педагогическим материалом, не ставит себе задачей исчерпывающего философского обоснования педагогических вопросов, хотя и стоит принципиально на почве философской педагогики. — Хотя в самой книге у меня не было возможности остановиться подробно на проблеме философского метода, я надеюсь, что читатель уловит существо защищаемой мною философской точки зрения из тех конкретных приложений ее к педагогическим вопросам, которые составляют собственный предмет настоящего исследования. Эту точку зрения можно было бы обозначить как попытку синтеза разума и интуиции, монизма и плюрализма, рационализма и иррационализма. Постольку она приближается к «принципу гетерологии», развиваемому Р и к к е р т о м в его последних трудах и намеченному в своеобразной форме безвременно погибшим на войне Л а с к о м. Впрочем, если существо «гетерологии» видеть в том, что противоборство двух начал она превращает в единство двух моментов, и что для нее «одно» постигается и сохраняет себя, как то же самое, лишь через обнаружение в нем «другого», то можно сказать, что в ней в сущности обновляется вечный мотив философской мысли, мотив диалектики, который еще Платон выразил устами Диотимы, определивши философов как тех, кто пребывает «посреди обоих начал», в самой своей двойственности составляющих неразрывное единство.

Возникновением этой книги из лекций я просил бы читателя извинить ее внешнее несовершенство. Притязая быть научным исследованием, она вместе с тем обращается к широким кругам педагогически заинтересованной публики. Этим объясняются некоторые повторения, устранить которые я был не в силах, а также и частые экскурсы в область истории образования и истории педагогических учений. Опустить последние я не хотел не только потому, что всякое философское исследование, чтобы быть плодотворным, должно быть насыщено историческим материалом, который оно осознает в его сверхисторическом смысле, но и потому, что история педагогических учений слишком еще понимается большинством педагогов-практиков как собрание устарелых и опровергнутых жизнью воззрений. Показать, что современные взгляды являются только углублением и дальнейшим развитием этих «устарелых» воззрений, продолжающих жить в них в своем очищенном жизнью и мыслью виде, и что, напротив, многие из современных кичащихся своею новизною взглядов представляют собой простой перепев действительно устарелых теорий, — представлялось мне слишком уже заманчивой и поучительной задачей.

Наконец, тем обстоятельством, что книга эта была задумана и разработана в отрезанной от Европы России, я просил бы оправдать пробелы в использованной мною современной иностранной литературе, а тем фактом, что она заканчивалась в Германии, — некоторые неточности и неполноту моих ссылок на русскую педагогическую литературу.

Фрейбург, июль 1922 года.

ВВЕДЕНИЕ. ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ

1

Задача этой книги — выяснение понятия и сущности образования. Не различая пока между понятиями образования и воспитания (впоследствии мы постараемся за каждым из этих слов установить точное и строго определенное значение), мы можем сказать, что задача эта имеет общий интерес. Ведь все мы воспитываем или образовываем кого-нибудь, в крайнем случае хотя бы только самих себя. Все мы — участники этой всех нас бессознательно охватывающей деятельности образования. Всем нам поэтому хорошо знаком процесс образования, так же как мы все хорошо знаем ту жизнь, в которую мы погружены по своей ли воле или по прихоти обстоятельств. Большей частью, однако, знание нами образования бессознательно, ежечасно образовывая других и себя, мы не даем себе отчета в нашей собственной деятельности, так же как и в окружающей нас жизни. Только наука вносит сознательность и критическое отношение туда, где без нее господствует неизвестно откуда полученный навык и безотчетность не нами творимой жизни. Для образования наукой этой является педагогика. Она есть не что иное, как осознание воспитания, т. е. этого всем нам бессознательно уже известного процесса.

Педагогика — наука. Этим она отличается от самого образования, служащего ее предметом. Что же это за наука? Все науки мы можем в общем разделить на две большие группы: науки теоретические и практические. Первые исследуют бытие, как оно существует независимо от наших человеческих целей и желаний. Они относятся к своему предмету созерцательно (теоретически), бесстрастно, и даже страсти человеческие они изучают так, как будто бы это были линии, плоскости и тела1. Цель свою они видят в установлении законов сущего, которым это сущее следует часто вопреки нашим желаниям и ожиданиям. Поэтому теоретические науки мы может также назвать чистыми науками, или науками законосообразными. От них резко отличаются практические науки, устанавливающие правила, или нормы нашей деятельности. Это науки не о сущем, а о должном, исследующие не то, что есть, а то, как мы должны поступать. Цель их сделать нашу безотчетную деятельность — сознательной, безыскусственную работу — искусной, внести знание и искусство туда, где царят навык и рутина. Это — науки об искусстве деятельности. Поэтому практические науки мы можем назвать прикладными или нормативными, часто мы их называем также техническими. Очевидно к этим именно наукам относится педагогика.

Если мы присмотримся ближе к наукам теоретическим, мы увидим, что основное отношение, которое они преследуют, это — отношение основания и следствия или причины и действия. Площадь треугольника равна полупроизведению основания на высоту. Каковы основания этого явления? Тепловая энергия не превращается сполна в полезную работу. Каковы причины этого факта? — Напротив, основное отношение, преследуемое техническими науками, есть отношение цели и средства. Дана цель: измерить площадь данного треугольника. Какими средствами достичь этой цели? Какими средствами воспользоваться для того, чтобы максимум данной тепловой энергии превратить в полезную работу? Но уже из этих примеров видно, что, несмотря на все различие направления интереса ученого в обеих группах наук, науки эти находятся в тесном между собою взаимодействии. Науки чистые как бы ждут своего приложения к жизненной деятельности. Под ее влиянием они развиваются. И нет ни одной чистой науки, как бы отвлеченна она на первый взгляд ни казалась, которая не могла бы получить своего практического применения. Напротив, науки практические предполагают чистое знание. Чтобы установить правила должного поведения, необходимо знать законы бытия. Ведь деятельностью нашей мы преобразуем бытие. Как же можно преобразовывать его, не зная его законов? Прикладная наука живет и развивается там, где господствует чистый интерес к познанию действительности. Если, таким образом, всякая теоретическая наука м о ж е т быть приложена к жизни, то с другой стороны, нет ни одной практической науки, в основе которой не лежат н е о б х о д и м о чисто-теоретические предпосылки. Так в основе практической науки архитектуры лежат теоретические сведения, почерпнутые из механики, физики, химии, геологии, даже политической экономии и других чистых наук. В основе медицины лежат анатомия, физиология, ботаника, зоология и другие естественные науки. Какие же теоретические науки лежат в основе практической науки педагогики?

У большинства читателей на этот вопрос имеется, вероятно, уже вполне готовый и нельзя сказать, чтобы совсем неправильный, ответ. Теоретические предпосылки педагогики — это психология и физиология. Ведь педагогика устанавливает правила для искусства образования человека. Живой человек есть материал работы учителя и воспитателя. Как же можно установить правила какой-нибудь деятельности, не зная законов жизни того материала, который эта деятельность так или иначе преобразует? Но науки о живом человеке и суть психология и физиология человека. Очевидно они лежат именно в основе педагогики, как ее теоретические предпосылки. Ведь всякий воспитатель, дающий себе хотя бы некоторый отчет в воспитании, необходимо руководствуется, часто сам того не зная, некоторыми психологическими и физиологическими сведениями. Бог знает, — откуда и когда он почерпнул их. Часто просто из окружающего его духовного воздуха, именуемого культурным сознанием среды. Его искусству воспитания, безотчетно им осуществляемому, соответствуют столь же бессознательно им воспринятые психологические и физиологические сведения. В основе его домашней педагогики лежат столь же домашние психология и физиология. Но если педагогика, как наука, отличается от безотчетного искусства воспитания, она должна основываться на научно проверенных психологических и физиологических знаниях. В основе н а у к и педагогики должны лежать н а у к и психология и физиология. Все это рассуждение кажется очевидным. Мы и не думаем его оспаривать. Мы хотим только поставить дополнительный вопрос. Д о с т а т о ч н о ли знания материала для построения педагогических норм? И с ч е р п ы в а ю т с я ли психологией и физиологией теоретические предпосылки педагогики?

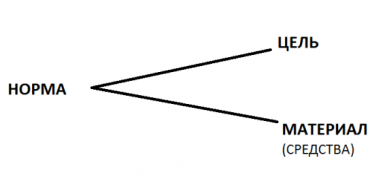

Многие представители педагогической науки так действительно и полагают. Сюда относится, например, целое течение «экспериментальной педагогики», думающее установить научные правила воспитания исключительно на основании научных данных психологии и физиологии2. Все свое своеобразие и научное достоинство это направление полагает именно в том, что им впервые под педагогику подводится настоящий научный фундамент в виде точных, на опыте проверенных психологических и физиологических фактов. Однако, стоит только поставить общий вопрос о логическом существе нормы, чтобы убедиться в том, что одного знания материала, с которым имеет дело данная деятельность, часто совершенно недостаточно для того, чтобы установить правила этой деятельности. В самом деле, правила строительной деятельности будут очевидно видоизменяться не только в зависимости от того, из какого материала (дерева, бетона или кирпича) строится здание, но и в зависимости от того, какое здание (жилой дом, школа, храм, театр) возводится, т. е. какова та цель, которая им преследуется. Всякая норма деятельности имеет в виду какую-нибудь цель, которую она осуществляет на каком-нибудь материале, пользуясь в зависимости от последнего теми или иными средствами. Следующая схема представляет логическую сущность всякой нормы:

|

Всякий воспитатель преследует какую-то цель, бессознательно ему известную, но большей частью не проверенную им критически. То это — воспитание будущего офицера, учителя, мастера; то — воспитание просто хорошего человека, а иногда — подготовка к какому-нибудь высшему учебному заведению. Неведомо откуда получил он эту цель: скорее всего — из окружающего его духовного воздуха, из миросозерцания той среды, в которой он живет чаще всего не по своей воле, и домашней философии, которую он безотчетно усвоил. Над целями образования мы не задумываемся именно потому, что эти цели представляются нам слишком очевидными. Они слишком близки нам, обманывают нас своей видимой несомненностью. Потому-то они так нелегко уловимы, с таким трудом поддаются формулировке. Однако очевидное не значит несомненное. Именно очевидное часто кроет в себе трудные проблемы, требующие особо тщательного исследования. Самое близкое нам и самое далекое позже всего становятся предметом научного исследования, ибо если удивление есть мать науки, то по поводу близкого нам мы имеем меньше всего поводов удивляться. Но если педагогика как наука перестала довольствоваться домашней психологией и физиологией, может ли она по-прежнему довольствоваться домашней психологией и физиологией в определении целей образования? Не требуют ли цели образования специального научного исследования? Что же это за цели? Каковы те науки, которые их изучают? Ответить на эти вопросы значит определить ту вторую группу теоретических наук, которая лежит в основе педагогических норм.

2

Вряд ли кто будет оспаривать, что цели образования тесно связаны с целями жизни данного общества. Жизнь определяет образование, и обратно — образование воздействует на жизнь. Понять систему образования данного общества — значит понять строй его жизни. Каковы же цели, преследуемые человечеством? Если мы обратимся к жизни первобытного человека, то мы увидим, что главной, если не единственной целью его жизни является самосохранение, точнее сохранение своей особи и рода. Эта цель существования дана самой природой, она объединяет первобытного человека с другими природными существами. Это — общая биологическая цель, преследуемая всем животным царством в целом. Правильно или нет, но современный человек, отмежевывая себя от первобытного, думает, что цели его жизни превышают голую цель самосохранения. Не простая жизнь, но достойная жизнь предносится ему как цель существования. В отличие от первобытного человека он привык называть себя культурным. Культура представляется, таким образом, целью существования современного человека, самосохранение же — только необходимым предусловием культуры. Что такое культура, какие цели она включает в себя, и действительно ли превышают эти цели элементарную цель самосохранения?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся сначала к синонимам слова «культура». Ведь слово «культура» принадлежит к одним из самых многозначных. Поэтому попробуем сопоставить его с другими, часто вместо него употребляемыми словами. Быть может нам удастся каждым из этих слов закрепить определенный оттенок смысла и таким путем различить как бы несколько слоев культуры. Вместо «культуры» нередко говорят «цивилизация». Это слово, до самого последнего времени преимущественно употребляли французские и английские авторы. Если перевести «цивилизацию» на русский язык, мы получим «гражданственность» — слово, часто встречающееся у русских авторов первой половины XIX века. Наконец, у старых же авторов мы находим прекрасное выражение «образованность», — термин ныне мало употребляемый. Нельзя ли расслышать в каждом из этих четырех слов определенный, ему только присущий оттенок смысла? Возьмем для примера один из городов новой формации — из тех, которые в колониях богатых капиталом метрополий с поразительной быстротой возводятся как новые промышленные или торговые центры. Эти города наделены всеми благами внешней культуры: прекрасными удобными для жилья зданиями, водопроводом, канализацией, электрическим трамваем, оборудованными по последнему слову современной техники. Вы не найдете в них узких улиц, газового или керосинового освещения, парового трамвая или даже простой конки, — всех этих анахронизмов современной жизни, так часто встречающихся в столицах старой Европы наряду с самыми новейшими приспособлениями, свидетельствующими о торжестве новой техники. Но вы не найдете в них также никаких печатных изданий, кроме газет и прейскурантов, никаких ученых или художественных обществ, никакой самостоятельной политической жизни, никакого серьезного репертуара в их театрах. Тщетно будете вы также искать в них своеобразного архитектурного стиля. Вы не сможете отказать такому городу в названии «цивилизованного», но «образованным» вы его, конечно, не назовете. Это значит, что слово «цивилизация» вы резервируете для низшего или, во всяком случае, для более внешнего слоя культуры, для того, что скорее всего поддается пересадке, что не требует для своего роста долговременной местной традиции. Сюда относятся хозяйство и техника. Слово «образованность», напротив, правильнее было бы закрепить за более внутренним, или «духовным» содержанием культурной жизни, включающим в себя науку, искусство, нравственность и религию. Все эти области деятельности человека не могут быть просто пересажены с одной почвы на другую, они могут быть только «привиты» к дичку местной жизни и медленно, постепенно взращиваемы. Между образованностью и цивилизацией несомненно существует теснейшее взаимодействие: образованность предполагает определенный уровень цивилизации, развитие цивилизации влечет за собою и развитие образованности. Но для данного места в данный момент времени образованность не всегда измеряется цивилизацией. Развитой цивилизации не всегда соответствует высокая образованность, и высокая образованность расцветает иногда при сравнительно низком уровне цивилизации. Между образованностью и цивилизацией имеется, однако, еще один промежуточный слой культуры: это — право, регулирующее внешние отношения людей между собою, и государственность, обеспечивающая обязательность правовых норм и организующая совокупную деятельность данного общества. Слово «гражданственность» правильнее всего было бы закрепить именно за этими областями культуры. Более «внутренняя», чем цивилизация, гражданственность является все же совокупностью тех внешних условий, при наличии которых только и может развиваться образованность.

Таким образом в составе жизни современного человека мы различили как бы три слоя: образованность, гражданственность и цивилизацию. Слово «культура», как наиболее общее и неопределенное, мы сохраним поэтому для обозначения совокупности всех трех слоев. Следующая схема лучше всего представит произведенные нами различения:

|

Эта схема пока представляет собою как бы только внешний каталог культуры. Задачей дальнейших глав будет развить ее подробнее, установить отличительные черты каждой из поименованных в ней культурных ценностей и обосновать всю схему, поскольку это необходимо для педагогической теории. Сейчас нам важно дать предварительное понятие о культуре и указать на тесную связь, существующую между понятиями культуры и образования. Установленное нами различение вряд ли может кем-нибудь оспариваться. Атеисты могут отвергать религию как самостоятельную культурную ценность, анархисты могут отвергать право и государственность, Руссо и Толстой могли в известном смысле отвергать науку и искусство, но что до сих пор культура включала в себя все эти деятельности, — это факт, не подлежащий сомнению. Мы не входим также пока в обсуждение сравнительной ценности или существенности перечисленных в нашем каталоге культуры целей человеческой деятельности. Быть может, цивилизация только необходимая почва для развития образованности. Быть может, хозяйство напротив есть фундамент, определяющий собою состояние всей культуры. Во всяком случае цивилизация, гражданственность и образованность суть три ясно различимые слоя культуры, находящиеся между собою в несомненном взаимодействии и отличающиеся друг от друга вышеуказанными чертами3. До сих пор культура была там, где в большей или меньшей степени человечество преследовало цели науки, искусства, права, хозяйства и другие, тесно с ними связанные. Наличность этих целей и отличает культурного человека от первобытного.

Так ли это однако? Разве не принято говорить о «первобытной культуре»? Неужели у первобытного человека не было ни науки, ни искусства, ни нравственности, ни религии? Нельзя отрицать, что у известных нам представителей первобытных народов мы находим большой, иногда поражающий нас своим богатством, запас самых разнообразных сведений об окружающем мире. Тут и ботанические сведения и поразительное знание привычек и особенностей окружающего дикаря животного царства, много физиологических и фармакологических сведений, иногда большой запас астрономических и климатических наблюдений. Но вся эта масса известного не объединена в систему, не получена в результате методического искания истины, она представляет собою лишь груду сведений, полученных случайно в результате одной только борьбы за существование и имеющих своей единственной целью самосохранение индивида и рода. В меру этой цели самосохранения сведения приобретаются, запоминаются и передаются от поколения к поколению. Отдельные сведения не связаны между собою внутренней, органической необходимостью научного метода, но чисто внешним механическим образом положены рядом друг с другом, будучи все только орудиями самосохранения. В них нет дифференциации, нет развития, продолжения старого в новом, есть только механическое накопление разрозненного. Но научное знание есть организованная система сведений. Наука развивается хотя и под влиянием внешних условий, но следуя своему закону, внутренней необходимости присущего ей метода. Служа жизни и находясь под непрерывным ее воздействием, наука существует лишь там, где исследователь исследует ради знания, свободно вопрошая природу, а не рабски следуя ее толчкам, стараясь только оградить себя от таящихся в ней опасностей. Поэтому наука появляется впервые только там, где человек, отрешившись от страха перед природой и от гнетущей заботы самосохранения, поставил вопрос о существе мира ради его познания, из чистого интереса к знанию. В этом смысле можно сказать, что, несмотря на массу накопленного опыта, у первобытного человека мы находим груду сведений, являющихся лишь орудиями самосохранения, но не находим науки.

То же самое можно сказать и про художественное творчество дикаря. Предметы, по которым мы судим о нем, представляют собою исключительно орудия повседневной борьбы за существование. Это — утварь и другие предметы домашнего обихода, оружие, украшения, имеющие в значительной мере тоже утилитарную цель амулета или привлечения самца или самки. Нас поражает иногда наблюдательность дикаря, сильно выраженное у него чувство ритма и гармонии. Но изображения мира ради радости изображения, просто потому, что человек увидел нечто новое в мире и не может не выразить этой своей интуиции в вещественном образе, — мы у первобытного человека не находим. Не изящное оружие и не красивая утварь суть первые произведения искусства. Художественное творчество в подлинном смысле слова впервые возникает тогда, когда, пораженный открывшейся ему красотою мира, человек неуверенной еще рукой пытается Изобразить эту красоту ради самого изображения, подчиняя этому стремлению возможные полезные следствия своего дела. С этой только поры искусство, продолжая служить и утилитарным целям жизни, начинает развиваться сообразно внутреннему, ему присущему закону. Как таковое, оно отсутствует у первобытного человека, несмотря на массу накопленных им навыков изображения действительности. Все эти технические навыки остаются связанными железным законом самосохранения, они накопляются беспорядочно и случайно, будучи подчиненными внешней необходимости, а не внутренним целям художественного творчества4.

И в области нравственных отношений мы наблюдаем то же самое: добро и зло не различаются еще от благополучия и неблагополучия. Если я уведу чужого вола и жену, это добро; если у меня уведут вола и жену, это зло, — так гласит «готтентотская мораль», т. е. мораль первобытного человека. А это значит, что нравственные представления всецело связаны целью самосохранения, являются исключительно орудиями биологической борьбы за существование. Понятие добра, как особого веления поведения, иногда расходящегося с требованиями сохранения индивида или племени, но и при этом расхождении все же сохраняющего всю свою обязательность, отсутствует у первобытного человека. То обстоятельство, что и в нынешнем «культурном» обществе поведение отдельных людей или даже целых народов определяется по прежнему «готтентотской моралью», не колеблет того факта, что понятие Добра отделилось в нем от простого Благополучия. Быть может это иллюзия культурного человека, быть может «добро есть лучшая политика», как говорит английская пословица, и притом т о л ь к о лучшая политика и ничего более. Доказать это есть дело утилитарной философии. Но культура тем именно и отличается от жизни первобытного человека, что, вопреки всем утверждениям философов (может быть истинным, быть может ложным), нравственность сознается в ней как особая, отличная от цели простого самосохранения ценность.

Не иначе обстоит дело и с религиозными представлениями дикаря. Боги его являются для него только силами, вредящими ему или благоприятствующими. В меру ограждения себя от их гнева и обеспечения себе их помощи в борьбе за существование, он их умилостивляет или грозит им и даже наказывает их. Этот фетишизм богопочитания показывает, что и богопочитание дикаря всецело определяется целью самосохранения. Богопочитание есть орудие борьбы за существование. Человек не поклоняется Богу из благоговения к Верховному Существу. В этом смысле религии, как особой сферы проявления человечности, у первобытного человека не существует. И опять-таки факты фетишизма, еще слишком часто встречающиеся в современном обществе, не опровергают защищаемого нами здесь взгляда, согласно которому религия, как особая культурная ценность, имеется лишь там, где цель самосохранения, раньше всецело определявшая собою богопочитание, отступила перед бескорыстным поклонением Божеству. Не колеблет его и тот факт, что религия служит в нынешнем обществе т а к ж е и орудием самосохранения. Все может служить предметом самосохранения: так из того, что наукой пользуются в целях самосохранения, не следует, что она не что иное, как такое орудие. И если кто-нибудь, пренебрегая несомненным различием, существующим между религией культурного общества и фетишизмом дикаря, все же будет утверждать, что в последнем счете, в глубочайшем своем существе религия есть только расширенный фетишизм, утонченное средство в борьбе за существование, — то это будет уже философское истолкование религии, быть может верное, быть может ложное, но не стирающее того видимого различия, которое существует между наблюдаемыми в жизни явлениями.

Но еще яснее различие между культурой и простым самосохранением обнаружится тогда, когда мы обратимся к низшему слою культуры — к хозяйству, цель которого многие и ныне видят в простой борьбе за существование. Неужели, скажут нам, вы будете утверждать, что только в культуре есть хозяйство, у первобытного же человека хозяйства нет? Если под хозяйством понимать просто удовлетворение потребностей и при том потребностей низших, необходимых для поддержания жизни нашего организма, тогда, конечно, хозяйство находится всюду там, где имеется голое существование. Но в том то и дело, что хозяйство не ограничивается простым удовлетворением потребностей, необходимых для поддержания жизни организма. Напротив для хозяйства характерно именно производство большего числа благ, чем их потребляется. Хозяйство имеется только там, где не все произведенные блага потребляются, но часть обращается на производство новых благ, т. е. где происходит так называемое накопление капитала. Капитал в этом смысле есть логическая категория хозяйства, без которой немыслимо никакое хозяйство и которая была до «капиталистического» хозяйства в узком смысле этого слова и будет и в после капиталистическом хозяйстве. А это значит, что хозяйство представляет собою некоторый плюс по сравнению с простым самосохранением. Только с момента накопления капитала стало возможным и развитие хозяйства, между тем как производство благ дикаря, скованное элементарной целью самосохранения, отличается, напротив, постоянством и неизменностью.

Неизменность, отсутствие развития характеризуют не только способ производства, но и всю вообще жизнь первобытного человека. Природа — вечный круговорот. Каждый новый день повторяет в природе день предыдущий. Если в природе есть развитие, то оно измеряется сотнями тысячелетий. Нужен телескоп научного мышления, чтобы его подметить. Оно не видно невооруженному глазу. И то же самое можно сказать о жизни первобытного человека. Неразрывная часть окружающей его природы, дикарь лишь повторяет предшествующую жизнь. Он лишь воспроизводит прошлое, но не дополняет и не углубляет его творчеством нового. Развитие предполагает дополнение и сохранение прошлого, а не простое его воспроизведение. Иными словами, развитие есть только там, где есть история. Но первобытный человек живет в настоящем, у него нет истории5. Что это значит? Ведь под историей мы разумеем прошлое человека или народа. Неужели у дикаря нет прошлого? Не всякое прошлое есть история. Ведь мы различаем исторические факты и факты не исторические. Возьмем, например, жизнь Ивана Грозного. Она вся — прошлое. Но тот факт, что в такой-то день такого-то года Иван Грозный проспал столько-то времени, вообще говоря, не есть исторический факт. Он прошел бесследно, пропал безвозвратно, как бы исчез и забылся. Но что в 1564 г. Иван Грозный учредил опричнину, — этот факт не пропал, не исчез, он сохранился до нашего времени, он продолжает жить и в современности. Мы носим в себе это прошлое. Таким образом, история есть не просто прошлое, но прошлое непреходящее, то прошлое, которое не исчезает, но продолжает жить в последующем. Вот этого прошлого и нет у дикаря, пережитое им не сохраняется и не передается последующим поколениям, но исчезает бесследно. Каждое поколение как бы начинает жить сызнова, вновь и вновь воспроизводя минувшее, не продолжая его. Неслучайно поэтому нет истории первобытных народов: недостаток источников не пугает историка. По сравнительно немногим данным удается иногда историку воссоздать прошлое какого-нибудь народа. А между тем по остаткам жизни первобытных народов воссоздается в лучшем случае лишь их этнография, а не история. И именно потому история первобытных народов не случайно, а существенно невозможна. История есть .только там, где есть культура. Народ тем культурнее, чем дольше живет исторической жизнью, т. е. чем больше накопил он того непреходящего прошлого, которое, сохраняясь, передается от поколения к поколению. Сказать «исторический народ» — это все равно, что сказать «народ культурный». В силу чего, однако, возможно это чудо истории, этот поразительный факт сохранения прошлого? Почему одно прошлое исчезает бесследно, а другое изъемлется из власти времени и становится прочным достоянием народа? Ответив на этот вопрос, мы не только вскроем основание совпадения понятий истории и культуры, но и придем к точному определению понятия культуры6.

Среди целей, которые мы ставим себе в нашей деятельности, имеются одни, которые мы осуществляем не ради них самих, но потому, что они суть необходимые средства для достижения других целей. Сюда относится большинство наших сознательных действий: мы едим, пьем, одеваемся, чаще всего и работаем ради других целей, в данном случае для того, чтобы жить. Эти цели ценны не сами по себе, но только как условия другого, отраженным светом которого они как бы светят. При наличии этого другого они ценны и являются предметом нашего домогательства. В этом смысле это — условные цели. Но наряду с ними имеются цели, к которым мы стремимся ради них самих. Они ценны для нас не как условия достижения чего-то другого, но сами по себе. К этим безусловным, или «абсолютным» целям относятся именно все те ценности, которые выше перечислены были в каталоге культуры: наука, искусство, нравственность, хозяйство и пр. Все эти «культурные ценности» светят своим собственным светом, являются «целями в себе». Правда, мы неоднократно пользуемся ими так же, как орудиями другого: наукой, искусством мы часто занимаемся ради заработка. Мы нравственны часто из благоразумия. Те или иные хозяйственные цели мы ставим себе ради самосохранения или ради разрешения тех или иных научных или художественных задач. И напротив, наукой мы пользуемся часто как орудием при достижении различных хозяйственных целей. Чрезвычайно разнообразны вообще способы использования нами культурных ценностей. И мы не думаем утверждать, что культурные ценности суть исключительно цели в себе, что они не могут или не должны служить орудиями достижения чего-то другого. Мы утверждаем только, что среди всех других целей именно культурные ценности выделяются тем, что служа орудиями другого, они кроме того ценны и сами по себе7. В этом только смысле мы и называем их ценностями абсолютными. Ценности гражданственности и цивилизации не составляют в этом отношении исключения. Хозяйство, как победа человека над внешней природой, есть тоже такая безусловная цель, ценная сама по себе, хотя, с другой стороны, оно есть также необходимое предусловие всякой культуры. Таким орудием является также и право, что не мешает, однако, ему иметь и безусловное значение, поскольку право разрешает для данного времени при данных обстоятельствах проблему справедливости. Это последнее обстоятельство станет еще яснее, если мы обратимся ко второй чрезвычайно замечательной стороне безусловных целей.

Цели, которые мы себе ставим в своей деятельности, двойственны по характеру своего осуществления. Одни из них являются задачами, допускающими полное и окончательное разрешение. Эти цели могут быть очень отдаленными, почти недоступными для отдельных людей. Такой, например, для многих представляется цель стать миллиардером. Но принципиально возможно стать миллиардером. Миллиард существует, он имеется готовым, данным, и задача здесь состоит только в том, чтобы эту данность перелить но каналам хозяйственной жизни из чужого владения в собственность одного. Но на ряду с такими целями имеются и другие, заведомо недостижимые, недопускающие полного своего разрешения. К таким именно целям относятся выделенные нами выше «безусловные» цели. Никто никогда не сможет сказать, что он овладел всей наукой, что им разрешена задача искусства, добра, справедливости. Ни про какой хозяйственный строй нельзя сказать, что он означает окончательную победу человека над внешней природой. При преследовании этих именно целей каждое достижение оказывается только этапом по пути ко все новым и новым достижениям. «Культурные ценности» по самому существу своему являются задачами неисчерпаемыми, или, по слову Канта, «проблемами без всякого разрешения». Они указуют нам на некий бесконечный путь, по которому можно подвигаться вперед в бесконечном прогрессе, но пройти который до конца никому не дано. Эта неразрешимость задачи, характеризующая цели культуры, не делает их, однако, от этого мнимыми. Нам известен целый ряд мнимых, неразрешимых целей. Квадратура круга, perpetuum mobile, философский камень, — все это не только неразрешимые цели, но цели мнимые, по пути к которым нет никаких достижений, никакого развития и прогресса. Совсем иной характер носят культурные ценности. Неразрешимость задачи науки, искусства, права совсем не означает, что эти задачи — мнимые. Эти цели не менее реальны, чем всякие другие сполна достижимые цели. Работа над ними ведет к непрерывным достижениям, она означает не бег на месте, но Неуклонное движение вперед. Неразрешимость этих задач проистекает не от их мнимости, но от их неисчерпаемости. Если цели первого типа суть цели — данности, то эти последние цели, в совокупности своей составляющие культуру, можно назвать целями-заданиями, т. е. задачами высшего порядка, неисчерпаемыми по самому существу своему и открывающими для стремящегося к ним человечества путь бесконечного развития.

Теперь мы можем вернуться назад и, продолжив наше рассуждение, объяснить чудо истории. История, сказали мы, есть непроходящее прошлое, т. е. прошлое, которое передается от поколения к поколению, как неотъемлемое достояние. Она есть «традиция» или, пользуясь прекрасным русским словом, предание. Такое предание невозможно там, где нет задания, т. е. тех неисчерпаемых целей, которые в своей совокупности составляют культуру. Прошлое не исчезает бесследно, но сохраняется, передается именно потому, что оно служит этапом на пути к вечной и неисчерпаемой Цели. Не будь этого единства и вечности цели, не было бы и вечности сохранения. Оградить прошлое от забвения, сохранить его на вечные времена может только то, что само по себе вне времени, что представляет собою, подобно культурным ценностям, вечную, никогда не данную, а только в виде задания предстоящую нам цель. Сохраняется именно то прошлое, которое имеет отношение к культурным ценностям, от которого мы отправляемся в нашей работе над ними, которое мы продолжаем и которое поэтому само продолжает жить в наших трудах. Так, работая над задачей пауки, мы продолжаем работу предыдущих поколений. Их научные теории, даже ниспровергнутые нами, продолжают жить в наших теориях, ибо мы продолжаем нашей работой труд, начатый ими и определяемый в своем направлении все той же единой и неисчерпаемой целью — заданием науки. В этом смысле можно сказать, что предание возможно через задание. А это значит, что история есть только там, где есть культура. Ее тем больше, чем больше поработал данный народ над "культурными ценностями. История немыслима без этих ценностей науки, искусства, государства, права, хозяйства, лежащих в ее основании и делающих ее впервые возможной8. Всякая история есть поэтому история культуры: политическая история не менее, чем история хозяйства или история науки. То, что обыкновенно понимают под «историей культуры», противополагая ее просто «истории», есть или история цивилизации (хозяйства и техники) или история образованности (науки, искусства, религии), а просто «история» — преимущественно история гражданственности, но все это, как показано выше, в широком смысле слова — культура. Поэтому также и расчленение истории соответствует расчленению культуры: сколько слоев культуры, столько отделов истории. Есть история государства и права, история хозяйства, науки, искусства, религии, но других видов истории, которым не соответствовало бы никакой ценности в системе культуры, не было и не будет9.

Теперь мы можем еще дальше вернуться назад и дать, наконец, более точное, хотя все еще предварительное определение культуры. Культура, имеем мы основание сказать, есть деятельность, направленная на осуществление безусловных целей — заданий. Это не значит, что всякий человек, живущий в культуре, сознательно к ним стремится. Ученый может думать только о славе и о своей научной карьере. Рабочий, подавленный властью капитала, может думать только о завтрашнем дне. Оба они могут понятия не иметь о культурных ценностях, могут даже, исходя из какой-нибудь ложной философии, отрицать реальность таковых. Но все они часто помимо своей воли, подвигают своим трудом человечество на пути к ценностям культуры: один — накопляя знание, другой — накопляя капитал. Неведомо для самих себя они творят историю, накопляя предание человечества. Первобытный человек не знает этих целей. Подобно волнам вечно бушующего моря, все его усилия разбиваются о высокий брег железной необходимости самосохранения. Там, где человеку удалось пробить брешь в этой сковывавшей его стихии, поставив себе цели, превышающие простое самосохранение, — только там волны его труда смогли не отпрянуть назад, но потечь вперед широким и плавным в бесконечности теряющимся потоком истории.

3

Поставив выше вопрос о целях образования, мы определили эти цели как цели жизни соответствующего общества. Цели жизни современного культурного общества нам теперь известны. Эти цели, как следует из предыдущего рассуждения, и суть цели образования. Между образованием и культурой имеется, таким образом, точное соответствие. Образование есть не что иное, как культура индивида10. И если по отношению к народу культура есть совокупность неисчерпаемых целей-заданий, то и по отношению к индивиду образование есть неисчерпаемое задание. Образование по существу своему не может быть никогда завершено. Мы образовываемся всю жизнь, и нет такого определенного момента в нашей жизни, когда мы могли бы сказать, что нами разрешена проблема нашего личного образования. Только необразованный человек может утверждать, что он сполна разрешил для себя проблему образования.

Итак, об образовании в подлинном смысле слова можно говорить только там, где есть культура. У первобытного человека нет образования. По правильной формулировке Монро так называемое первобытное воспитание есть не что иное, как «непрогрессирующее приспособление к среде». «Дитя научается владеть луком и стрелой, выделывать шкуру убитого животного, приготовлять пищу, ткать, делать глиняную посуду только путем наблюдения над действием взрослых… Все искусства, приобретаемые ребенком, даются ему благодаря повторному подражанию со все уменьшающимся числом неудач и ошибок». Воспитание его неотделимо от самой жизни. Подобно последней оно всецело определяется целью самосохранения.

Если цели образования совпадают с целями культуры, то очевидно видов образования должна быть столько же, сколько имеется отдельных ценностей культуры. И действительно, мы находим здесь такое же взаимоотношение, которое мы выше установили между культурой и историей. Сколько культурных ценностей, столько и видов образования. Мы говорим об образовании нравственном, научном (или теоретическом), художественном, правовом, Религиозном. Если сравнить видовые определения, прилагаемые в педагогической литературе к слову образование, с приведенным выше каталогом культуры, то на первый взгляд может показаться, что между культурой и образованием нет точного соответствия. Как, например, мало кто говорит о хозяйственном образовании, и уж, во всяком случае, редко можно встретить в курсах педагогики самостоятельный отдел хозяйственного образования11. Это несом- ценный пробел в педагогической литературе. В дальнейшем мы покажем, что теория хозяйственного образования вполне возможна. С другой стороны, мы привыкли говорить об образовании физическом и национальном, которым не соответствует в нашем каталоге культуры никаких культурных ценностей. Поэтому в дальнейшем мы должны будем также показать, что физического и национального образования, как особых видов образования наряду с образованием нравственным, научным и художественным, нет и не может быть12.

Задача всякого образования — приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в культурного. Деление культуры определяет и деление образования на его виды. Соответственно этому и педагогика как общая теория образования распадается на соответственное число отделов: теорию нравственного, научного, художественного, религиозного, хозяйственного образования. В основе нашего деления понятия образования лежит, таким образом, призрак целей, преследуемых образованием.

Эти цели нам теперь известны, и мы можем вернуться назад к вопросу о теоретических предпосылках педагогики. Установление всякой нормы, сказали мы выше, предполагает двоякое теоретическое знание: знание материала, который данная деятельность преобразует, и знание тех целей, которые она преследует при этом своем преобразовании материала. Материал воспитания — живой человек, и знание его мы почерпаем преимущественно из психологии и физиологии. Цели образования — культурные ценности, к которым в процессе образования должен быть приобщен человек. Какие науки исследуют культурные ценности, устанавливают законы этих ценностей, классифицируют их, определяют взаимные их отношения между собою? После всего сказанного нами выше о культурных ценностях нетрудно видеть, что науками этими являются различные отделы философии. Так наука как особая культурная ценность исследуется логикой, устанавливающей законы научного знания, выясняющей различия между отдельными науками и определяющей состав системы науки. Эстетика исследует законы искусства и устанавливает классификацию искусств. Смысл и состав нравственности исследуется этикой. Философия религии и философия права соответственно изучают остальные культурные ценности. Таким образом каждой культурной ценности соответствует особый отдел философии и обратно: сколько отделов философии, столько ценностей культуры. (Если мы сравним приведенный нами выше каталог культуры с традиционными делениями системы философии, то увидим, что всем культурным ценностям, кроме, пожалуй, государства и хозяйства, действительно соответствуют свои отделы философии. Но государство исследуется в тесной связи с правом в философии права. Хозяйству же в современной философии все более и более отводится место, и мы присутствуем при зарождении новой и самостоятельной философской дисциплины — философии хозяйства13. Мы видели выше, что хозяйство не есть простое самосохранение, оно включает в себя бесконечную и неисчерпаемую цель — победу человека над природой. Осуществление этой цели действительно означало бы «прыжок из царства необходимости в царство свободы»14. Но подобно всем другим культурным ценностям цель эта есть задание, не допускающее своего окончательного и полного разрешения. Между понятиями культуры, истории, философии, образования и педагогики устанавливается, таким образом, тесное взаимоотношение. История есть повествование о прошлом человечества, накопленном им в его работе над культурными ценностями. Философия есть наука о самих этих ценностях, их смысле, составе и законах. Но эти ценности и суть цели образования. Следовательно, каждой философской дисциплине соответствует особый отдел педагогики в виде как бы прикладной ее части: логике,— теория научного образования, то, что многими не особенно удачно называется дидактикой; этике — теория нравственного образования; эстетике — теория художественного образования и т. д. Нормы, устанавливаемые педагогикой, конечно не могут основываться на одних этих философских дисциплинах, но предполагают также привлечение психологического и физиологического материала.

В дальнейшем мы попытаемся подробно развить и обосновать мысли, в этом введении только намеченные. Пока же приведем еще несколько соображений, подтверждающих наш взгляд о тесной связи, существующей между философией и педагогикой, проблемой культуры и проблемой образования. Если педагогика так тесно связана с философией и в известном смысле может быть названа даже прикладной философией, то следовало бы ожидать, что история педагогики есть часть или, если угодно, отражение истории философии. Так оно и есть на самом деле. Платон, Локк, Руссо, Спенсер — все это имена не только реформаторов в педагогике, но и представителей философской мысли. Песталоцци был только самобытным отражением в педагогике того переворота, который в современной ему философии был произведен критицизмом Канта. Фребель, как это признается всеми, был отражением в педагогике принципов Шеллинговой философии15. Конечно, и развитие психологии и физиологии не проходит бесследно для педагогической теории. Но почерпая свои руководящие принципы и самое свое расчленение из философии, педагогика в большой мере отражает на себе развитие философской мысли.

То же самое можно сказать и про историю образования, только отображающую в себе развитие культуры в целом. Те задания-ценности, совокупность которых составляет культуру, далеко не всегда образуют дружное и гармоническое общежитие. Часто между отдельными культурными ценностями разгорается борьба, в результате которой какая-нибудь одна из них приобретает господство и налагает на всю культуру соответствующей эпохи свой отпечаток. Можно по-разному объяснять причины этой борьбы, но самый факт междоусобной борьбы в среде культурных ценностей несомненен. Так мы по праву говорим о теократическом идеале Средневековья, провозгласившем верховенство религии, об этатизме античного Рима, превыше всего ставившего ценность государства и права, об эстетизме Возрождения, об интеллектуализме Просвещения с его утверждением всемогущества Разума. Если мы сравним господствующие системы образования и педагогические учения соответствующих эпох, то увидим, что все они отражают на себе этот общий колорит времени, подчиняя отдельные цели образования какой-нибудь одной из них, той, которая добилась гегемонии в культурном сознании эпохи. Так теократии Средневековья соответствует религиозная система образования, этатизму Древности — государственно-правовая система воспитания, интеллектуализму Просвещения — интеллектуалистическое воспитание. История воспитания и история педагогики становятся понятными с этой точки зрения: задача историка — не только объяснить причины возникновения данной образовательной системы, но и попять все ее частности, исходя из единого пронизывающего ее принципа.

Если проблема образования есть проблема культуры, то, очевидно, отрицание культуры, связанное с отрицанием истории, ведет и к отрицанию образования. Таков естественный вывод из всего, что сказано нами выше. Как же согласовать с этим тот факт, что два величайших реформатора в педагогике, Руссо и Толстой, отрицали культуру? Одно из двух: или вся постановка нами проблемы образования в корне неверна, или Руссо и Толстой в действительности не отрицали культуры. Во всяком случае, прежде чем двинуться дальше, нам необходимо разобрать их учения. Мы оправдаем нашу точку зрения, если нам удастся показать, что отрицание культуры двумя величайшими педагогами было только видимостью, лишь маской, позади которой скрывалось некоторое еще более глубокое ее утверждение. Анализ отрицания культуры и вытекающего из него идеала свободного воспитания введет нас тем самым в основные вопросы теории нравственного образования.

Литература вопроса. Литературные указания этой и последующих глав отнюдь не притязают на полноту. Мы приводим в них лишь основные сочинения, развивающие и углубляющие высказанные, в тексте взгляды. Защищаемая нами точка зрения ближе всего подходит к взглядам П. Н а т о р п а, развитым им в его книжке «Философия как основа педагогики» (М. 1910, пер. с предисл. Г. Шпета). Согласно Наторпу «педагогика вообще есть не что иное, как конкретная философия» (стр.48).

В основе педагогики лежат, по его мнению, логика, эстетика и этика. В своем главном педагогическом труде «Социальная педагогика» (русский перевод А. Громбаха, С.Пб. 1911) Н. дает систему такой философской педагогики. К сожалению, при фактическом развитии системы логика и эстетика отступают на задний план, и вся педагогика основывается преимущественно на этике, в силу чего педагогика Наторпа сводится главным образом к теории нравственного образования. — В еще большей степени то же самое можно сказать о превосходной книге выдающегося философа и психолога — экспериментатора Г. М ю н с т е р б е р г а «Психология и учитель» (русский перевод А. Громбаха,). С чрезвычайной наглядностью показывает М. в этой книге недостаточность психологии для обоснования педагогики, требуя для нее предварительной ориентировки на этике. Правда, в третьей части своего труда одностороннюю этическую ориентировку первой части М. восполняет целым рядом заимствованных из логики соображений. — В русской оригинальной литературе высказанная нами точка зрения защищается в общей форме М. М. Р у б и н ш т е й н о м в его книге «Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой» (2-е изд. М. 1910 г.). Однако высказанный автором в первой части его труда взгляд о необходимости философского обоснования педагогики не получает своего развития в дальнейших частях книги, в которых автор ограничивается изложением обычного материала педагогической психологии, дополняемого в третьей части некоторыми отдельными проблемами общей педагогики.*

_________________________

*Здесь и далее сохранено традиционное, принятое автором, оформление библиографических данных. — Прим. ред.

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ

Мы сочли целесообразным при переиздании сократить объем примечаний в связи с обилием иностранных и периодических изданий, недоступных современному читателю. — Прим. ред.

ВВЕДЕНИЕ

- Выражение Спинозы, который первый выставил требование чисто теоретической, безоценочной науки о душевных явлениях.

- Подробнее об экспериментальной педагогике см. главу 15 (спец. § 3), в которой предварительные рассуждения этой главы получают вообще свое дополнение, оправдание и отчасти исправление.

- В сущности схема эта была впервые дана еще Платоном в его известном разделении государства на три класса: класс ученых (= образованность), класс стражей (= гражданственность) и класс хозяйственный ( = цивилизация). В отличие от Платона мы только полагаем, что каждому слою культуры не должен соответствовать определенный общественный класс, но каждый человек, участвуя в хозяйственной жизни общества и в гражданской его жизни, должен быть причастен и образованности. См. ниже, гл. 7, § 2.

- Даже там, где рисунок (зверя, птицы или другого животного) с виду не служит никакой внешней цели, он имеет служебное магически-утилитарное значение. Изображая дух племени («тотем»), рисунок имеет целью предохранить жилище, оружие или владельца амулета от возможных со стороны тотема злых поступков. Поэтому рисунок определяется даже в своих деталях обычаем: точнее воспроизведение оправдавшего себя в своей магической силе амулета, будучи главной целью рисунка, сковывает свободу зрения и изображения просыпающегося в первобытном человеке художника.

- «Большая часть мира, собственно говоря, не имеет истории именно потому, что там безгранично царствует обычай», прекрасно говорит Дж. Ст. Милль в своей книге «О свободе».

- Этой проблемы касается В. Ключевский в I томе «Курса русской истории» (4-ое изд., М. 1911, стр. 120 сл.) но поводу вопроса о начальных фактах русской истории. Два признака обозначают, по мнению Ключевского, начало истории народа: «самое раннее воспоминание его о самом себе и самая ранняя общественная форма, объединившая его в каком-либо совокупном действии». Нужно ли говорить, что при таком понимании история, будучи совокупным действием народа, а не простой жизнью, превышает самосохранение и, значит, возможна только там, где народ работает над культурными ценностями? Историческое мировоззрение Ключевского пронизано этой мыслью о единстве понятий истории и культуры.

- Этому не противоречит взгляд Канта о самоценности каждого человека, как такового. Человек есть цель в себе и не может быть употребляем только как средство не в силу своей психофизической природы, но потому, что он — носитель нравственного закона, т. е. абсолютной ценности Добра.

- В данном в тексте определении истории мы примыкаем к философско-историческим взглядам Риккерта, развитым им в его трудах «Границы естественно-научного образования понятий» (рус. пер. под ред. Водена. Спб. 1905). «Философия истории», (рус. пер. С. Гессена, Спб. 1909) и «Науки о природе и науки о культуре» (рус. пер. М. Е. Зангера. Спб. 1911).

- Наличие истории языка не противоречит этому нашему утверждению. Поскольку язык представляет собою самостоятельную ценность, и его история не есть простое сплетение и отражение истории науки, хозяйства, права, религии, — ценность эта — эстетическая. Именно это обстоятельство послужило основанием для К р о ч е построить эстетику как «общую лингвистику».

- Это взаимоотношение между культурой и образованием личности прекрасно выяснено в небольшой книжке Наторпа «Культура народа и культура личности» (есть два рус. пер.). — Срв. также начало «Воспитания человеческого рода» Лессинга, в терминологии которого «откровение» означало то, что мы называем «историей»: «Что воспитание у отдельного человека, то откровение у всего человеческого рода. — Воспитание есть откровение, происходящее в отдельном человеке: и откровение есть воспитание, имевшее место и происходящее еще в человеческом роде». §§ 1-2.

- Проблема хозяйственного образования, как особого вида образования, была впервые выдвинута Пссталоцци, а затем Фихте. Срв. идею Песталоцци об «азбуке техники» (ABC der Kunsl), долженствующей стать рядом с обычной азбукой речи и азбукой геометрического представления, и «Речи к немецкой нации» Фихте.

- Срв. главы 13 и 14.

- В философской литературе проблема философии хозяйства была высказана Кроче в его книге Filosofia delia practica и Мюнстербергом в его Philosophic der Werle. На рус. яз. см. интересную книгу С. Булгакова «Философия хозяйства» (М. 1912).

- Слова Ф. Энгельса, высказанные им в его труде «Философия, политическая экономия и социализм» («Анти-Дюринг»), Вряд ли нужно особо доказывать, что победа человека над природой есть бесконечное задание, не разрешимое сполна ни при какой конкретной организации производства, в том числе и социалистической.

- См. ниже гл. 3, прим. 2; гл. 8, § 3 и гл. 3, § 5.

ЧАСТЬ I. ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава I. ИДЕАЛ СВОБОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1

Отрицание культуры проходит красной нитью сквозь все сочинения Руссо. Уже в первом своем сочинении – «Способствовал ли подъем наук и искусство улучшению нравов?» Руссо решительно отвергает культуру. Науки и искусства, утверждает Руссо, извратили человеческую природу, внесли разложение в нравы природного человека. Вся дальнейшая литературная деятельность Руссо есть развитие этой основной темы. Ее он касается во втором своем рассуждении «О причинах неравенства между людьми», ее обсуждает он в своем «Общественном договоре», в котором положительному праву противопоставляет право естественное, ей же посвящен его роман «Новая Элоиза», так же как и основное педагогическое сочинение Руссо, написанное в виде романа, «Эмиль или о воспитании» (1762). Во всех этих сочинениях культуре противостоит идеальное состояние природы — мысль, с редкой силой выраженная в известном парадоксе, которым начинается «Эмиль»: «все хорошо, что выходит из рук Творца, все вырождается в руках человека». «Предположим как неоспоримую максиму, что первые движения природы всегда нравы», продолжает он. «Человек от природы добр», и только жизнь в культуре делает из него то злое, лицемерное и своекорыстное существо, которое всем нам так хорошо известно1.

Попробуем же уяснить себе, что понимает Руссо под культурою, в чем состоят ее недостатки. Тем самым определится также точнее положительный идеал Руссо — его «природа». Для этого мы сопоставим отдельные мысли Руссо из «Эмиля» и других его сочинений.

Главный порок культуры, согласно Руссо, — это ее искусственность. Культура — это то, что сделано людьми по заранее обдуманному ими плану. Сюда относится прежде всего искусство, которое в особенности отличается надуманностью и нарочитостью. В «Письме к Даламберу» Руссо дает чрезвычайно резкую картину искусственности искусства, особенно искусства театрального. Драматург старается в пьесе искусственно подражать природе, изображать рассудочным образом чужие чувства и чужие мысли. Актеры на сцене «представляются», изображая не то, что они суть на самом деле. Под маской чужих слов и чужих лиц они скрывают свои собственные мысли и чувства. То же самое можно сказать о всяком искусстве вообще, например, искусстве поэта, изображающего то, чего не было в действительности, и искусстве живописца, подражающего природе. Подобно искусству искусственна и наука. Она исходит из целого ряда допущений, принятых ею на веру. Ученые поэтому полны предрассудков, иных, чем те, которых придерживаются простые люди, но еще более упорных и произвольных. Они смотрят на природу сквозь очки, которые они сами себе сделали, и поэтому видят одну только внешнюю ее скорлупу, но не могут постичь существа вещей. Искусственны также государственные учреждения и законы, которыми люди управляются: не вытекая из человеческой природы, они придуманы людьми в целях искусственного подчинения одних людей другим. Столь же искусственным характером отличается и положительная религия: ее догматы и веления точно так же придуманы людьми для того, чтобы «оправдать преступления людей и несчастия человеческого рода»2.

Культура, таким образом, есть прежде всего р а с с у д о ч н о с т ь, совокупность того, что сделано людьми для достижения заранее ими принятых целей но заранее поставленным ими себе правилам. Интересно, что в этом понимании искусств, науки, права и религии Руссо вполне совпадал со своим веком — веком Просвещения, видевшим в культуре прежде всего господство разума. Оба господствовавшие течения этой эпохи — рационализм и эмпиризм - одинаково смотрели на культуру как на порождение человеческого ума: искусства и науки, законы и верования — вся культура есть плод сознательной, рассудочной деятельности человека. Поэтому уровень культуры и измеряется просвещением народа. Совершенствование человечества есть прежде всего совершенствование его рассудка, функциями которого равно являются искусство и законы, религия и нравственность. «Великая Энциклопедия» и «Философский Словарь» Вольтера, эклектически сочетавшие в себе рационализм и эмпиризм предшествовавшей философии, представляют собой памятники этого горделивого самоутверждения разума.