Михаил НИРОД. Гражданин из Экса

|

Посреди дремлющего города — достопримечательность. Это Бульвар (платановые аллеи и кой-где еще сохранились вязы). Здешний житель с его резким южным выговором скажет: «Иду на Бульварр!..» Аллея на северной стороне предназначена для простонародья, южная — исключительно для местной знати. И досадно, знаете ли, если попросят со скамьи, а то и выведут за рукав! Сразу чувствуется, что город заштатный — чудаки обыватели, несколько выводков оголтелых сплетников, два-три несостоявшихся злодея и т. п. А между тем это веселый и солнечный Прованс*, обилие тепла, и рукой подать — побережье Средиземного моря.

С северной аллеи на южную, выгибая спину, осторожно пробирается длинный кот парикмахера господина Пюжо. Кот важен: он в полскамьи длиной и весь словно облеплен сажей. Это вторая достопримечательность Экса. Тут, впрочем, надо оговориться: описанные черты жизни города непосредственного отношения к рассказу не имеют. Наконец, третья достопримечательность: отец и сын Сезанны.

Злые языки поносят Луи-Огюста (отца) — мол, деревенщина! Еще когда держал лавку (торговал шляпами), напялит на себя из нерасхожего запаса деревенский картуз — несуразный черпак с козырьком (ха-ха-ха!) и до совершенного износа не сменит, — жмот! — в мужицких толстенных башмаках топает, тоже чтоб уж до смерти не сносить. Скаред! И ростовщик при этом. Теперь в банкиры вылез… Состояньице, чтоб не соврать, — не менее миллиона франков! Пройдоха! Только что загородный дом приобрел в Жа (Жа-де-Буффоне), что в 1/3 лье** от Экса. А сыну Полю на пропитание несчастные гроши и те выдает со скрипом и еще грозится урезать (и урезал потом!).

______________

* Прованс — старинная провинция (область) на юго-востоке Франции. Город Экс когда-то был столицей Прованса.

** Лье — старая французская мера длины, равна 4,5 километра.

Луи-Огюст, однако, чертовски спокоен. На козни врагов посмеивается. Всех и каждого он до тонкости знает — ох уж эти дворяночки! Всех скопом купит и в узел свяжет. Промотавшимся господам, поди, и пожрать-то на ночь нечего. За душой у них ни сантима, одна спесь да жгучая зависть. А золотце — вон оно, крупинками каждодневно сыплется и сыплется в пригоршни Луи-Огюста. Вот так! А его сын…

А сын Поль, озирающийся, пугливый, удирает на улице от мальчишек. В него швыряют чем ни попадя. Ненавидят люто. И будут его ненавидеть в Эксе всю жизнь. Доискиваться, откуда у обывателей такая неприязнь к нему, не будем. А кто такой Поль Сезанн, об этом и пойдет речь.

Тяжело, муторно живется Полю. За что? Его школьный товарищ Эмиль Золя достает из кармашка вчетверо сложенный листок. «Тут весь твой месячный пенсион, Поль: 125 франков расписаны по статьям расхода. Еще на холст с красками, да на кисти остается 10, а то и 20 франков».

«…Еще счастье, — говорит Золя, — что у тебя бывает, чем тряхнуть в кошельке. А у меня с матушкой — угроза нищеты постоянная. Жизнь — борьба, милейший Поль!» — «Страшная штука жизнь…» — ворчливо соглашается Сезанн.

|

|

Сезанн. Девушка у пианино. |

Сын банкира хочет одного — чтоб его оставили в покое. И он не переносит чужого прикосновения, даже если это мать, которая его любит и рада, что наконец-то Поль становится настоящим «мазилкой».

Лет шесть назад (в 1858 году) в Эксе, в пустовавшей монастырской часовне открыли городской музей и перевели туда бесплатную (еще от дворянских щедрот) рисовальную школу. Поль Сезанн приходит в вечерние классы. С раннего детства малюет на стенах… Отец смотрит на его художества сквозь пальцы: пусть себе подурит сын. Это как раз даже хорошо — как у настоящих господ! Все равно потом заступит на его место, когда Луи-Огюсту станет невмоготу.

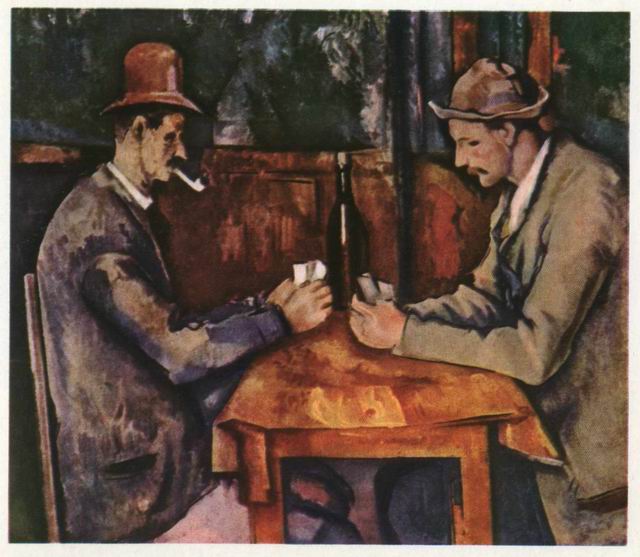

Как завороженный топчется Поль в городском музее перед картиной итальянского мастера «Игроки в карты». Увидел полотно — и как заколдовало, как увяз в картине. Защемило на сердце, и что-то, еще неясное, откликнулось в нем. Так возникает вдруг ощущение запаха надвигающейся грозы… Сезанн замер перед «Игроками». Толпятся мысли тягучие, чувственные…

Краски! Только им доверит он свою душу — живым и неопровержимо точным, по-мужицки грубо и откровенно выложенным на холст. «Краски для живописца — что труба для горниста», — улыбается Поль. (Он любит пофилософствовать втихомолку, про себя.)

…Например, лимон с его официальной кисло-желтой физиономией! У горбуна внутри запрятана тайна. А морковь! Красная палка моркови полна жизнелюбия… Живопись должна выражать всю действительность мира, а не только настроение художника. Настроение причудливо, как облачко.

Поль любуется в музее «Игроками»: крестьяне играют в карты… Может, и заурядная картина, но приглянулась Сезанну, «зацепила» его. И он уважает простых людей, крестьян; ненавидит городских выскочек и таких заматерелых дельцов (сжимает кулаки), как его отец. А вот перед кем он с великим почтением снимет шляпу (он готов извиниться, что она так заляпана), так это великолепный Делакруа, ну и, конечно, Курбе.

Наконец он решает испытать судьбу. Отвез на выставку в Париж «что попалось на глаза, — сообщает он Эмилю. — Особенно баловать их тоже не стоит! Что получше — попридержал». Жюри выставки «Парижский салон» 1864 года отклонило работы Сезанна. А ведь прошел слух, что отбор ожидается либеральный, снисходительный. В конце концов пора же дать воздуху живописцам!… Картину художника Ренуара приняли лишь благодаря заступничеству влиятельного лица. После закрытия выставки художник уничтожил свое полотно: так перенервничал, такого стыда наглотался!.. Сезанн работает. «Проклятая живопись!»

Если приняли в Салон — это уже успех, картину можно продать. О чем же еще мечтать художнику? Писать и сваливать в угол может только такой простофиля и фанфарон, как Сезанн. Да и он, видно, расстался с иллюзиями. Бедняге уже двадцать шестой год!

И на следующий Салон, 1865 года, Сезанн снова привез свои холсты. Если выставляют картины таких бунтарей, как Мане, Ренуар, Писсарро, неужели для него не окажется места? У Мане приняли полотно с лежащей одалиской — «Олимпия». Эта женщина с желтым телом принесла художнику скандальный успех. (И таким «лаврам» приходится радоваться.) Разноперые ханжи и даже уважаемые господа критики хохотали на выставке без стеснения.

И снова работы Сезанна жюри отклонило: «Грубая, чувственная мазня! Не то восторженные, не то полоумные шлепки красок… Безусловно, не допускать!»

Что делать? Новое в искусстве всегда необычно, тем более если выражено оно еще глухо и неуверенно. По существу, господа критики должны обладать смелостью и независимостью суждений и тонким историческим чутьем, чтобы разгадать, где или что в новом правда. Но серьезные критики на редкость малочисленны и обычно очень скромны, сидят взаперти, и к ним не достучишься. А в жюри пролезает та шустрая мошкара, которая первым делом норовит автора укусить. И платят тут им преотлично, и почет. «А главное — власть. Для мелкой страстишки лучшего применения не сыскать», — говорит Золя.

Отказ жюри не особенно обескуражил Поля. Он весело слушает парижские новости из Салона. Эмиль рассказывает с живейшими подробностями. (Потом Золя это опишет в романе, и Сезанн отвернется от друга.) Золя никогда не понимал живописи Сезанна и сам признавался, что самое большее, на что способен,— это отличить черное от белого. А вот его «рработать!», что постоянно твердит Поль, с этим Золя согласен. У него такие же убеждения: волевой труд — основа творчества.

…Два своих небольших полотна Сезанн вкатил на выставку н а тачке —громыхал по паркету. «Не прикасайтесь ко мне!» — хрипло выкрикивал он служителям выставки… Подобные выходки художников случались то как протест, то ради саморекламы. Демонстрация Сезанна успеха не имела. Его работы не приняли. А тачку с картинами Поль бросил на одной из улочек Монмартра…

После описанного эпизода с тачкой прошло, должно быть, пятнадцать лет. Каждый год Сезанн отвозит в Салон свои картины, и каждый раз ему там отказывают.

…Он не то что опустился — оброс, ходил заляпанный краской и остервенело работал. Увлечение импрессионизмом — живописью на природе, передачей лишь «чистых» впечатлений от игры цвета на воздухе — давно прошло. Очень скоро он сам пошел наперекор самому себе. Поль глубоко любил природу и материю своей живописи чувствовал самим сердцем, как воздух Прованса, как воду и землю, как плоды ее, как деревья, протягивающие к солнцу ветвистые жадные лапы. И сомневался: под силу ли ему выпростать на холст свою страсть к природе и показать ее действительное обличье, ее порядок, организованность?!

Сезанн принял участие в первой выставке импрессионистов в 1874 году и отказался от второй. «Из-за минутных и, по совести говоря, скудных впечатлений нечего и холст марать!»

…Напугавшись событий Парижской коммуны 1871 года, обыватели Экса в озлоблении на семейку Сезаннов обзывали Поля «коммунаром». Художник плохо разбирался в событиях своего времени. Но всему мятежному радовался, и кличка «коммунар» понравилась ему. Ведь то был пролетариат, а Поль уважал простой народ.

Сначала Сезанн опешил. Хватался даже за шляпу, словно удрать пытался… В 1882 году Салон принял его картину. (Принял! Принял!) Правда, приняли «из милосердия». Это был портрет его дядюшки Луи-Обере. Принятый холст повесили над лестницей. «А что там за мазня?» — спрашивали на ходу зрители, безуспешно пытаясь разглядеть изображение дядюшки. «Страшная штука жизнь! — отдувался Сезанн, утирая лоб. — Проклятая живопись!»

Судьба подкараулила-таки Сезанна. Надо сказать, что еще в 1870 году Поль познакомился с девицей Гортензией (она позировала ему). И в 1872 году — тайком от своих родных — Сезанн записал в мэрии V округа города Парижа своего сына от Гортензии… Он дал ему имя Поль, Поль Сезанн. (Поль Сезанн-старший крепко полюбил Поля Сезанна-младшего, свое «солнышко».) Мальчику шел седьмой год, в то время Луи-Огюст, как и грозился, урезал месячный пенсион сыну.

Но вскоре старик умирает, и Сезанн становится обладателем солидного капитала. Но образ жизни у него остается прежним… Ему уже под пятьдесят. Он лыс, кожа на лице задубела. Это крестьянин с тяжелым взглядом. Сезанн разбит и чувствует себя стариком. Из семьи признает только сына… «Гнетущее одиночество! — жалуется он в письме. — Страшная штука жизнь».

Настоящий художник всегда молод, даже когда разбит. Творчество приносит ему молодость, бессмертие. Это та самая справедливость, ради чего стоит трудиться как вол и жить на свете.

Тридцать три года носил в себе Сезанн впечатление от «Игроков в карты» в городском музее. Как-то зашел к ним. Подмигнул заговорщически: его старые друзья застыли в своей вечной игре… И ушел. А в течение 1891—1892 годов написал пять вариантов своих «Игроков в карты».

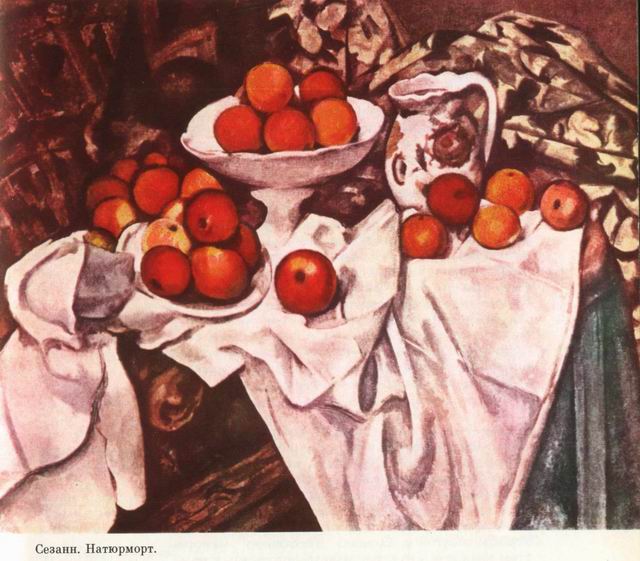

Сезанн особенно пристрастен к натюрмортам. Кладет на стол, что не так скоро портится и не вянет — яблоки, груши. (Он сказал, что хочет написать одно-единственное яблоко и удивить им Париж!) А вообще пишет все: портреты, пейзажи!

Хотя Сезанн и снимает влюбленно шляпу перед Делакруа, но сам не пишет драматических сцен, не выводит на полотне наглядно выраженных движений или чувств. Сила выражения его живописи уходит внутрь натуры. Темперамент изображаемого запрятан, и натура как бы готовится к прыжку.

Сезанн кладет краску на холст скупо, но не кистью, а шпателем (лопаточкой для перемешивания смеси и очистки палитры от засохшей краски). Кладет краски на лица и одежду игроков, как каменщик — кирпичи.

То, что видит в натуре, Сезанн переосмысливает как архитектор. И всегда не удовлетворен созданным: конец работы? Да нет! Природа бесконечна. Нельзя закончить картину. Он отрывает ее от себя и ставит точку: «Хватит!»

|

|

Сезанн. Натюрморт. |

В тоске перед бесконечностью природы его особенно привлекает мертвая натура, натюрморты. Поль и живого человека пригвождает взглядом к месту. И возмущен, когда (онемев) натура сползает, сдвигается. Так было и с его «Игроками в карты».

Когда посадил натурщиков (крестьяне с фермы в Жа) и они взяли в руки карты, вскоре утомились сидеть сложа руки. Сезанн свирепел: двигаться им нельзя; а что утомились, затекли руки и ноги, это хорошо. Крестьянин непременно должен выглядеть усталым.

Когда крестьяне уходили, туго передвигая ноги, Сезанн тщательно обводил мелом места, где они сидели, положение их тени на стене, где опирались их локти, положение ножек стола и стульев на полу. И на следующих сеансах точно «вгонял» натурщиков на их место.

…Сезанн вынужден обуздывать ярость кисти (или шпателя). В первую очередь Сезанн погружается в воспроизведение материи сидящих перед ним «игроков». (Через материю — в образ, в живой, но стреноженный образ.) И шлепок за шлепком лепит свои мазки. Зритель должен осязать его «изваяния», называемые «Игроками в карты». (Поль обожает скульптуру; его божество — Микеланджело, богиня победы Нике.)

Рисунок и цвет для него неразделимы. Он рисует сопоставлением массы или плоскости цвета. Причем искажает (против натурального) форму и положение предметов в пространстве: тогда изображение видится достовернее, убедительнее. И все должно быть прочно (как башмаки на Луи-Огюсте) — чтоб не сносить! Крестьянская жила держит Поля Сезанна на привязи.

Мазок вколочен крепко на свое место. Когда Поль всаживает мазок в середину, глядит по углам: как там? Ворочается краска или притихла? Удачно положенные мазки одобрительно примаргивают и бьют в ладоши. «Фора! Хорошо! Давай, давай!»

И Сезанн продолжает работу.

Цвет не заключительный аккорд в живописи, а начало поисков. Цвет родился в природе на радость живущему; в цвете вся мудрость бытия. Что бы было, если б у природы не было красок?! Только мертвое не имеет цвета.

Если цвет нашел свою форму и форма напряглась, вот и начались самые муки и торжество живописца. Началась борьба материи и формы; одна подстерегает другую. И цвет выражает накал борьбы. Картины Сезанна (особенно натюрморты) так набиты этим накалом, что страшновато подходить к ним.

Они полны скрытого драматического напряжения (вот где следы его любимца Делакруа!). Сама стихия пытается править миром художника, и человек в ней — архитектор и поэт.

Кроме цвета, в живописи есть еще активный и важный участник действа. Это свет. Он отделяет предметы от окружающей среды, создает дымку таинственности, но это уже не для Сезанна… А свет называется солнцем. Оно задает всем перцу, от него и жизнь, и все превращения на земле. И страсть художника претворяет цвет и свет в самые натуральные предметы обихода: скатерть, бутыль, яблоко. И здесь же рукав куртки и лицо человека. Но не отделано, не завершено. Сезанн вовремя останавливал руку: художник показывает порыв, но не окаменелость своего строения.

Образы не одолевают Сезанна; спит он без сновидений, ему и на сон жаль терять время. Перед ним — бесконечный мир с чудодейственными превращениями природы. Но в этом мире, по-видимому, надо разобраться. И пересказать его языком человека, в живописных формах безусловной достоверности, реальности. (И краски Сезанна суровы.)

Для «Игроков» Сезанн берет сначала почти двухметровое полотно. Потом начинает снова на холстах меньшего размера. И снова, и опять, и опять заново… Главное — овладеть натурой, подчинить ее себе всю, со всем ее нутром. Сезанн работает как одержимый.

И на холсте появляется торжествующая материя! Картина говорит с вами напрямик своим материальным языком. И духовность языка выражается у художника в его материальности.

«…Взгляд прилипает к картине, — говорит зритель. — Черт те что! — вязнешь в ней, или вроде тебе угрожающе подсунули кулак к носу? Такой смешной он, этот Сезанн!»

Лед разбит.

Однако не стоит обольщаться. Еще и посейчас нельзя сказать, что мы знаем Сезанна, знаем его творчество и понимаем его картины.

Но признание его таланта у себя во Франции и в мире, шумные выставки его картин, его слава и понимание его величия, и то, что Сезанн намного опередил свою эпоху, и все другое, и прочее, чем не грешно «заинтересоваться, изучая искусство нового времени», — все остается за чертой этого рассказа.

«Я живу как в пустыне; по-видимому, я не существую», — ворчит Поль Сезанн. Он болен и страдает от ужасающей жары в Эксе. Художнику 67 лет.

Когда станет умирать этот брюзга провансалец, должно быть, и тогда он будет рваться… «Рработать! Рработать!» Таков Сезанн.

|

Поль ГОГЕН |

Жизнь французского художника полна приключений. Он умел смело отказываться от уже приобретенного, найденного, вступать на новый путь поисков, упрямо преодолевать невзгоды, почти достигнув цели, снова пускаться на поиск неизведанного. При этом он сохранял главное: верность себе, своему таланту.

В молодости юнга на корабле, потом военный моряк, знакомый с экзотическими странами, в двадцать три года он служащий биржевой конторы. Вскоре женится и становится отцом пятерых детей, богатым преуспевающим дельцом. Жизнь сулит ему спокойное сытое существование среднего буржуа. Он коллекционирует картины импрессионистов. И только в этом возрасте начинает брать уроки рисования, делает первые робкие шаги в живописи, подражая Писсарро.

И вдруг в 1885 году, в тридцатипятилетнем возрасте, Гоген решительно порывает со всем прежним укладом жизни, покидает банк и всецело посвящает себя искусству. Вся его жизнь после этого — упорный труд, поиски идеала, своего живописного стиля. Отсутствие школы, влияний, поздняя профессионализация делают этот поиск необычайно трудным, но зато он приводит художника к самобытным результатам. Он отходит от импрессионизма с его зыбкостью, его влечет упрощенная материальная форма, декоративность, звучность цвета. Нанося контур синей или черной линией, он заполняет его внутри ровным цветом, образующим красочное пятно.

Гоген оставляет жену, любимых детей, переезжает с места на место, с трудом сводя концы с концами. Живет в Руане, в Понт-Авене в Бретани, в Арле вместе с Ван Гогом, переезжает в Париж, и снова Бретань. И так до тех пор, пока не попадает на остров Таити в 1889 году. Здесь он открывает для себя мир Азии, мир Востока с его яркой красочностью, с его созерцательностью и навсегда (лишь с несколькими поездками в Европу) поселяется на островах Полинезии.

Изображая таитян, их быт, обычаи, религиозные обряды, он находит художественные приемы, позволяющие полнее передать своеобразный колорит островов, совсем особый, отличный от Европы ритм жизни. Его обнаженные таитянки полны естественности и покоя, вместе с тем в их позах — гогеновская экспрессивность, в композиции — напряжение и неожиданность. Если на картине несколько фигур, они изображены таким образом, что каждая существует сама по себе, в то же время они «общаются», они словно молча говорят друг с другом. Вводя в картины религиозные изображения таитян, Гоген отображает иррациональное начало их жизни.

Глядя на яркие, радующие глаз картины таитянского цикла, трудно представить себе, что художник в это время голодал и бедствовал, что на колониальных островах царили нищета и болезни. Художник своей волей «преображает жизнь».

Возвратившись в 1893 году в Париж, Гоген получает наследство; дела его на какое-то время поправились, он получает мастерскую, работает, но, устроив свою выставку, художник не получает никакого признания. Через некоторое время, с трудом собрав деньги на дорогу, Гоген вновь уезжает на Таити. Снова труд, безденежье и отчаяние сменяют друг друга. Попытка покончить с собой и снова работа, работа, работа. Именно в эти годы были созданы наиболее известные его картины: «Королева красоты» (1896), «Жена короля» (1896), «Откуда мы приходим», «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идем» (1897). В последней, сложной философской картине художник дает изображение человеческой жизни с рождения до старости: справа — только что родившийся ребенок, в центре — юноша, срывающий плоды, слева — старик, обхвативший голову двумя руками. Взгляд его полон трагического недоумения. Уж не сам ли это Гоген? Ведь конец его жизни очень печален. В 1901 году он приехал на остров Доминик, построил там «дом радости». Но радости и гармонии в мире он так и не находит. Выступив в защиту местного населения против несправедливости, он вступает в конфликт с колониальными властями. Его приговаривают к тюрьме и огромному штрафу. Так и не опротестовав решение суда, отчаявшийся, тяжело больной Гоген умирает.