Елизавета ПАНАСЕНКО. Художник впечатлений

|

Моне уже несколько дней не притрагивался к своим «Соборам». Они стояли в его ателье, повернутые к стене, и Клод боялся на них даже смотреть…

Отчаяние и прежде не раз охватывало художника. Но теперь приступы его участились — сказывалось, вероятно, душевное напряжение двух последних лет. В такие минуты, не помня себя, Клод уничтожал уже завершенные холсты, резал их, топтал ногами. А потом по неделям не брался за кисть — «остывал». «Соборы» стали его проклятием: и отказаться от них нельзя— это не в его характере, и завершить их никак не удается…

Моне потерял счет неудачным, переписанным наново полотнам. Сколько раз за эти годы ему казалось, что серия близка к завершению! Думалось, еще несколько исправлений — и все… Но дни шли за днями, а конца работы не было видно.

До последнего дня — до самой выставки — переделывал свои «Соборы» Моне, переделывал даже на отдыхе в Норвегии в марте 1895 года. А на выставке, открывшейся спустя два месяца в картинной галерее Дюран-Рюэлей, еще громче, чем на двух предыдущих, раздавались голоса о лености художника.

Попадая в зал, где были развешаны двадцать «Соборов», вернее двадцать вариаций «Руанского собора», большинство парижан видело в них простое повторение одной и той же темы. Публику шокировало, что каждое из полотен являет собой все тот же западный фасад Руанского собора, причем написанный примерно с одной точки. Названия картин тоже не были особенно разнообразными: «Руанский собор утром», «Руанский собор в полдень», «Руанский собор вечером».

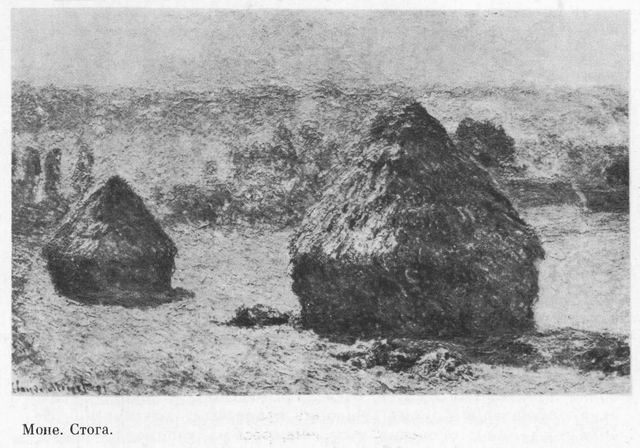

Припоминая, что четыре года назад в 1891 году художник устраивал выставку серии «Стога», где на всех полотнах были изображены одни и те же стога, люди, не очень искушенные в искусстве, склонялись к мысли, что такое увлечение подобными сериями идет от несерьезности художника. «Однообразие» серии осуждали на сей раз даже многие поклонники Моне.

Между тем они просто смотрели на окружающее по-разному. Доступный им для наблюдения мир был необычайно узок в сравнении с миром художника, чей взгляд на предметы за время его многолетней практики — передавать только правду — настолько обострился, что подмечал эффекты, недоступные обычному глазу.

«Соборы» как раз и были серией очень тонких наблюдений художника. Это был гимн свету, заставляющему в какие-то моменты серые, истертые веками стены древнего собора сверкать драгоценными камнями, являться людям то синими, то красными, то золотыми…

Моне делился с людьми удивительным богатством своего видения, и те немногие из его соотечественников, кто захотел принять этот бесценный дар от художника, были потрясены «Соборами». Они сумели должным образом оценить замысел художника — показать серию как нечто единое. Увидели смысл в размещении полотен в определенной последовательности: группа серых, группа белых, затем — радужных и, наконец, синих. Переходя от картины к картине, они с интересом обнаруживали, что перед ними словно бы и не было разных полотен — разных вариаций собора. А был один собор. Но облик его менялся на глазах: словно ты стоял перед ним целый день, день с не очень устойчивой погодой, когда ослепительное солнце вдруг гасло от набегавших невесть откуда тучек, а потом в какой-то момент снова разгоралось.

Дневной свет с рассвета до заката непрерывно изменял серую массу собора. Она светлела, выделяясь из густо-серого предутреннего тумана, затем розовела под утренними лучами солнца, позднее разгоревшийся день обдавал ее всю расплавленным золотом, и вот уже красным предзакатным огнем загорались башни, и затухало, затухало буйное горение красок: синели тени на лепном фасаде старого собора, и вскоре сам он почти весь растворялся в вечерней сини…

Идея дать серию картин на тему о Руанском соборе родилась у Моме в 1892 году, когда он гостил в Руане. Как-то, проходя по городу, Моне оказался возле западных стен собора. И может, освещение в тот момент было особенно интересным или художник случайно избрал интересную точку для разглядывания фасада, только дальше он уже не пошел: с изумлением рассматривал Клод вдруг по-новому открывшуюся ему такую знакомую громаду собора. Пока он так стоял, освещение несколько изменилось. И те украшения на фасаде, что еще минуту назад сверкали в лучах солнца, как драгоценные камни, вдруг ушли в тень и растворились в ней, зато в солнечном свете обозначились теперь другие украшения, и свет заструился, потек по ним, оплавляя их контуры…

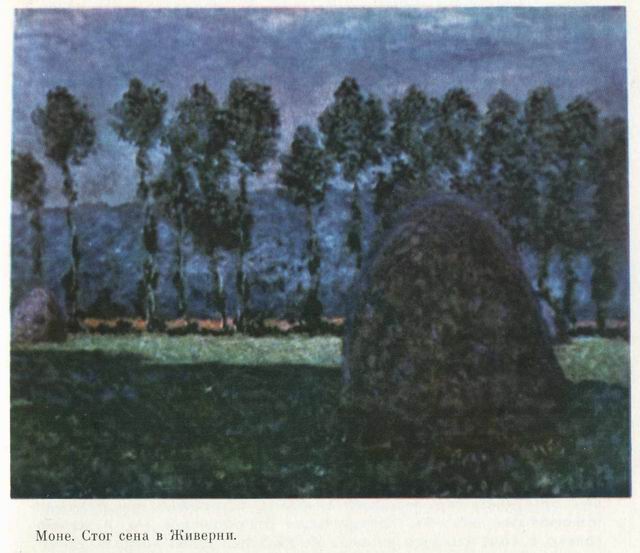

Повторялось примерно то же, что было в Живерни, когда его внимание привлекли стога неподалеку от дома. Эти два стога сена на фоне лугового разнотравья, на фоне деревьев особенно хороши бывали по вечерам. Клод уже давно вынашивал идею написать их. И однажды вечером решил набросать эскиз этих стогов. Но не успел он завершить свой эскиз, как освещение изменилось, а с ним изменился и весь вид пейзажа. Переместились тени, деревья, стога предстали перед художником в новой окраске. Моне увлек этот калейдоскоп световых эффектов, что дарила ему природа. Несколько раз он посылал дочь домой за новыми холстами. И писал, пока не зашло солнце. Так родилась его серия «Стога»… Если теперь ему удастся осуществить серию «Соборов» — это будет еще интереснее «Стогов».

|

|

|

Моне. Руанский собор вечером |

Моне. Руанский собор вечером |

Уже не одно любопытное лицо высовывалось из окон окрестных домов посмотреть на элегантного господина с красивой черной бородой: «Что это он все рассматривает собор?» Руанцы, проходя мимо, поддавались искушению и переводили взгляды на стены собора, куда смотрел художник, но, ничего примечательного не увидев, недоуменно пожимали плечами и шли дальше. А Клод все стоял перед собором, захваченный удивительным зрелищем, и замыслы, один другого фантастичнее, и сомнения, и надежды теснились в его голове одновременно. Было это в середине февраля 1892 года…

Вскоре Моне уехал в Париж, где должна была открыться выставка еще одной его серии — «Тополя». Но уже в конце месяца снова был в Руане и, не откладывая дела в долгий ящик, договаривался с владельцем квартиры на углу улиц Большого моста и Часов. Из окон этой квартиры был виден собор сбоку. И, разместившись в своем новом ателье, Клод принялся за работу.

Первое время, пока Моне руководствовался исключительно желанием схватить момент и делал наброски по первому впечатлению, все шло хорошо. Число эскизов в его комнате все умножалось. Но когда предварительные наброски были сделаны и художник попытался представить их как отправные моменты для будущей серии, он пришел в уныние. Моне хотел перенести на холст тончайшую игру света на фасаде, что потрясла его в тот день, когда он стоял как завороженный перед собором, хотел показать, как свет преображает цвет каменной громады. Но как бедна оказалась его палитра в сравнении с природой…

Со свойственной ему горячностью Моне принялся исправлять написанное. Но увы, уже через три недели жаловался своему торговцу картинами Дюран-Рюэлю:

«Я метил слишком высоко, но, кажется, перестарался, испортив то, что было хорошо. Вот уже четыре дня я не могу работать и решил все бросить и возвратиться домой. Не стану даже упаковывать свои полотна — не хочу их видеть, хоть некоторое время».

Так обстояли дела в апреле 1892 года. И прошел почти год, прежде чем Моне снова всерьез принялся за серию. Две свадьбы— женитьба самого Моне на Алисе Гошеде, вдове известного коллекционера, и свадьба его падчерицы — надолго отвлекли художника от творчества.

Моне не любил, да и не умел работать урывками. Прервав свою работу над «Собором» в минуты жестокого разочарования, он долго не мог себя пересилить и приняться за нее вновь в полную силу. Только весной 1893 года вернулась к Моне его одержимость. Он сообщал об этом все тому же Дюран-Рюэлю: «Я работаю так, что от усталости близок к удару».

Обычно художник может плодотворно работать над пейзажем не более двух-трех часов, пока освещение держится примерно одинаковое. Моне работал с рассвета до заката. Он менял холсты применительно ко времени дня и молил бога, чтобы не испортилась погода и не погасила его неистовства.

А впереди его подстерегали новые сомнения. Моне перевез свои полотна из Руана в Живерни, и те полтора года, что он провел здесь, дорабатывая их, стали годами пыток.

Еще прежде чем Моне научился писать, он научился у своего первого наставника Эжена Будена браковать написанное.

По двадцать раз Буден переписывал один и тот же мотив, добиваясь особого нюанса. И Клод, с юности впитавший в себя такое критическое отношение к работе, мог впоследствии браковать свои полотна до бесконечности. Самокритичность росла у художника прямо пропорционально его мастерству.

Если в «Регате в Аржантёе», «Бульваре Капуцинок», в «Вокзале Сен-Лазар» и других произведениях эпохи импрессионизма Моне старался по возможности точнее передать свое непосредственное восприятие окружающего мира, сохранить свежесть первого впечатления, то в «Руанском соборе» эта «непосредственность» окончательно уступила место отточенности. Никогда прежде Моне так долго и так тщательно не шлифовал форму, как это случилось с «Соборами». Более других импрессионистов преданный пленэру, лишь в редких случаях завершавший свои картины в ателье, Моне впоследствии заявил, что то, как написаны его «Соборы», с натуры или не с натуры, никого не касается и не имеет никакого значения…

Несколько раз за эти годы среди друзей и публики, интересующейся искусством, распространялся слух, что Моне готов выставить свои «Соборы» — очень уж велико было нетерпение увидеть новую работу мастера. Но слухи эти долгое время так и оставались слухами. Лишь 10 мая 1895 года «Соборы» наконец были выставлены на всеобщее обозрение. А в последний день месяца выставка закрылась. И хотя истинные ценители искусства предлагали правительству Франции купить всю серию целиком, дабы не нарушать ансамбля, правительство на это не пошло, и «Соборы» растаяли в частных коллекциях Америки, Японии, Норвегии и других стран.

Моне шел в это время пятьдесят пятый год. Пятьдесят четыре года глазами постороннего — много, пятьдесят четыре года для самого человека — как мелькнувшее мгновение…

Кажется, еще недавно он и его друзья собирались в кафе Гербуа. Следили затаив дыхание за полемикой таких интересных собеседников, как писатель Эмиль Золя, новеллист Эдмон Дюранти, художник Эдгар Дега, не говоря уж об Эдуарде Мане, чьи удачные замечания часто встречались здесь криками «браво».

Клод, как и его приятели, восхищался полотнами Мане еще с юных лет. Светлые и непосредственные, так непохожие на темные и слащавые полотна академистов, они вселяли в Моне отвагу, вдохновляли его на поиски новых форм… Теперь, когда Клод получил возможность общаться с самим мастером, он с радостью находил в блестящих рассуждениях этого умного человека о живописи подтверждение своим исканиям, черпал в них уверенность и новые идеи…

Кажется, еще недавно… А ведь это было четверть века назад! И свое «Анонимное общество художников, скульпторов и графиков» они, кажется, создали тоже совсем недавно. В 1874 году. Он, Ренуар, Сислей, Писсарро и Берта Моризо, обаятельная свояченица Эдуарда Мане. Как были они тогда юношески великодушны по отношению друг к другу распределяя права и обязанности поровну между всеми членами общества. И никогда после не бывали они так едины в своих устремлениях, как в то благословенное время, когда готовили первую выставку…

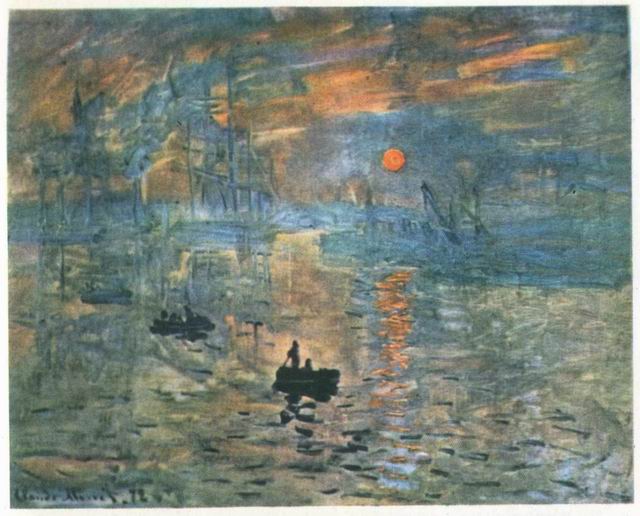

Сколько шума наделала на этой выставке его, Моне, картина, изображавшая восход солнца в Гавре. Первоначально он так ее и думал назвать. Но потом заменил это название на более общее — «Восход солнца. Впечатление». Ибо это не было географически точное изображение порта. Внимание Клода привлекло состояние воды и неба, то есть общее впечатление от развернувшегося перед его окном вида.

Эта картина, впрочем, как и другие его картины, дала повод некоему журналисту вдосталь позлословить над Моне на страницах еженедельника «Шаривари». В своем фельетоне он рассказывал, как один пейзажист Жозеф Венсен (лицо вымышленное), воспитанный на классическом искусстве, посмотрев ряд картин на выставке, «спятил». «Остановившись перед сторожем, охраняющим все эти сокровища, и приняв его за портрет, пейзажист пустился в весьма резкую критику. — В достаточной ли мере он уродлив? — с беспокойством осведомился Венсен и пожал. плечами. — Спереди у него два глаза!.. И нос!.. Даже рот… Импрессионистам такие мелочи ни к чему. Из всех излишеств, какие позволил себе в этом портрете художник, Моне написал бы двадцать таких сторожей!»

Журналист, верно, хотел обидеть Моне и его группу, окрестив их в этом фельетоне «импрессионистами», или «художниками впечатлений» (как уже говорилось, «впечатление» по-французски l'impression). Но ведь Моне и его друзья на самом деле и были такими художниками…

Не один этот фельетонист раскритиковал «Впечатление». И другие, приписав зыбкость контуров, смягченных утренним туманом, известной небрежности исполнения, упрекали художника за то, что в его картине ничего нельзя разобрать. «Жалкие слепцы, которые хотят четко разглядеть все сквозь дымку!» — высокомерно отвечал на это Моне и, как казалось друзьям, решил из озорства, назло критикам, писать вокзал Сен-Лазар. «В момент отправления поездов, — пояснил он Ренуару, — дым паровозов застилает все так, что кругом ничего не видно. Это волшебная картина, подлинная феерия!»

На самом деле Моне по своему характеру просто не мог пройти равнодушно мимо этого явления в жизни Парижа, мимо того, что жило наиболее динамичной жизнью во всей столице. Где же еще и было искать такого калейдоскопа впечатлений, как не здесь — движение поездов, дымы, людская суета на перронах…

Ренуар позднее вспоминал, что, «облачившись в самый нарядный костюм, выпустив кружевные манжеты и играя тростью с золотым набалдашником, он (Моне. — Ред.) приказал подать свою визитную карточку директору западных железных дорог на вокзале Сен-Лазар». Вид посетителя, его прекрасные манеры (Моне еще в школе Глейра прозвали за них «денди») так поразили директора, что отныне он беспрекословно выполнял все прихоти художника: задерживал поезда, приказывал очищать перроны, набивать паровозные топки до отказа углем.

Невдомек было директору, что он оказывает столько внимания нищему, чьи костюмы хоть и сшиты лучшим портным Парижа, но, как обычно, не оплачены… Ренуар, восхищенный удивительной способностью Моне обвораживать людей, его смелостью, кончал этот рассказ (по свидетельству сына Жана) словами: «А я-то не смел расположиться перед лавкой бакалейщика на углу улицы!»

Результатом «набега» Моне на вокзал Сен-Лазар явилась очень интересная серия, положившая начало другим его пейзажным сериям на какую-то одну тему. В ней было бы напрасно искать детальной передачи вокзального антуража или подробного изображения жанровых сцен, каких на вокзалах бывает немало. На полотнах этой серии темные громады поездов и паровозов едва угадываются за дымовой завесой, тонут r клубах водяного пара. Белые облачка пара, нависшие над путями, прерывают повторяющийся рисунок ажурных стальных конструкций. Дым и пар как бы развеществляют здания на привокзальной площади.

Снова, как и в «Восходе солнца», Моне в этой серии не копирует картину, открывшуюся его глазам, а как бы копирует свое впечатление от увиденного. Стремится донести до зрителя ощущение необъяснимой тревоги, которую порой рождает в человеке обстановка вокзала — грохот и шум поездов, шипение пара, паровозные свистки, людская суета на перронах. Передать особое настроение вокзальной жизни, когда человек, до тех пор никуда не собиравшийся ехать, вдруг, поддавшись ему, начинает испытывать неясное желание оказаться на месте отъезжающих.

Каждая картина цикла «Вокзал Сен-Лазар» одинаково хорошо смотрелась как в ансамбле, так и самостоятельно. Семь полотен этой серии Моне показал на третьей выставке импрессионистов. И, как и предвидел, вызвал своими новыми работами очередное негодование критиков. Их возмутила и избранная тема, и живописная манера Моне: чрезмерное увлечение белилами, густые вихрящиеся мазки, — по их словам, «грубая мазня».

Моне считал такое непонимание критиков вполне естественным: ведь большинство их всегда противилось новым веяниям в искусстве. «Начиная с Дидро, который изобрел критику, — говорил художник, — они все ошибались. Они поносили Делакруа, Гойю и Коро. Если бы они нас хвалили, это было бы тревожно». Он верил сам в справедливость своих дерзаний и постоянно вселял уверенность в своих друзей.

Время рассудило этот двадцатилетний спор импрессионистов и критиков. 9 марта 1897 года официальный критик Тьебо-Сиссон в «Тан» писал:

«Хочет ли она (Академия. — Ред.) того или не хочет, искусство импрессионистов есть искусство, возникновение которого имело свой смысл и, что бы ни говорили, дало нам шедевры. Если иное полотно или иной художник и может вызвать возражение, то своевременность дерзаний импрессионистов не вызывает сомнений… Скольким людям эти дерзания импрессионистов просветлили палитру, прояснили цвет, обострили или сделали более тонким их видение мира».

За годы, предшествовавшие этому признанию, не стало в живых неистового Гюстава Курбе, кто заражал их, молодых, своей непримиримостью к салонному искусству…

Не стало Эмиля Коро, у кого он, Моне, вместе с Писсарро учился изображать воздух, прозрачный, трепетный. О чьих солнечных соборах Клод не мог не думать, создавая свою руанскую серию…

Умер замечательный друг Эдуард Мане. Его «Олимпию» Клод с большим трудом спас от продажи в Америку. Он чуть не подрался на дуэли с министром изящных искусств, когда тот выступил против помещения этой картины в Лувр…

Распался их некогда дружный кружок.

Умерла Берта Моризо…

Писсарро на какое-то время увлекся пуантилизмом…

Ренуар вдруг обратился к классическим традициям…

Верными импрессионизму остались лишь они с Сислеем. Поверив раз в своего бога — Впечатление, Моне продолжал поклоняться ему и поныне. Пейзажисты нормандской школы Буден и Йонкинд заронили ему в душу семена этой веры, английский пейзажист Тернер укрепил его в ней. И сейчас под каждым из своих «Соборов» он мог бы поставить слово «Впечатление», как двадцать лет назад поставил его под тем, наделавшим столько шума, «Восходом солнца». Конечно, это было уже в сильной степени опоэтизированное художником-лириком его впечатление от увиденного. Но все-таки это было впечатление!

Удивительно искренний человек, Моне умел быть преданным, как очень немногие, и своему искусству, и друзьям, и женщинам, которых он любил…

Юрий КАЛЕЩУК. Стога

Сначала попробуем представить его таким, каким видели его друзья…

Сильный усталый человек склонился над раскрытой книгой; лоб упрямо нахмурен, света мало, трубка погасла…

Это 1872 год. Давно написана «Дама в зеленом, или Камилла», в которой Золя увидел движение и надежду («Я уже закончил хождение по пустым и холодным залам, как вдруг заметил молодую женщину, которая, волоча за собой длинный шлейф, идет к стене, будто в ней есть проход»); художник пережил непрочный успех и стойкое отчаяние, пытался покончить с неудачами и с собой, бросившись в реку, нашел поддержку друга и в войне потерял этого друга, бескомпромиссного и храброго человека, обещавшего стать тонким, трепетным мастером… Это 1872 год — война окончена, разгромлена Коммуна, несломленный, непокорившийся Курбе посажен в тюрьму, Париж затаился, Париж чужой; в ту зиму Клод Моне поселился в Аржантёе, в старом деревянном доме — рядом Сена и мост через Сену, Аржантёй маленький городок, не на всякой карте найдешь его, но мы знаем о нем не по карте, а по картине — по «Парусам в Аржантёе». Старый деревянный дом стоит в маленьком саду, здесь живут вместе с художником его Камилла и их сын, сюда приехали друзья — Ренуар и Сислей. Состояние Моне переменчиво — в нем ожидание счастья и гаснущая надежда, и работа, работа, работа…

Таким увидел его Ренуар, старый товарищ, долгие годы деливший с Моне и веру в успех, и мглу невезения, чечевичную похлебку, когда бакалейщик платил за свой портрет натурой, и индейку с трюфелями, когда Моне удавалось раздобыть приглашение на обед,— индейку они запивали шамбертеном…

Но вот другой портрет.

Неподвижная лодка на неподвижной реке, свет ярок и неустойчив, художник за мольбертом — не только взгляд, но и фигура его скованы напряжением состязания с ускользающим светом; в глубине лодки — Камилла, лицо ее прекрасно и печально.

Это 1874 год — год первой выставки импрессионистов, той самой выставки, в каталоге которой под номером 98-м значилось: «Claude Monet. Impression. Soleil levant» — дорого стоило Клоду Моне и его друзьям это «Впечатление», этот «Восход солнца»…

|

«Обои в первоначальной стадии обработки более закончены, чем этот морской пейзаж», — сострил один парижский журналист и остался в истории, но я не хочу называть его имени: история еще не стала историей, а была жизнью, и каждое слово было комком грязи, или камнем, или пулей, каждое слово унижало, калечило, убивало. Выставка независимых художников, о которой мечтал храбрый друг Моне Фредерик Базиль, погибший в бессмысленной атаке зуавов на прусскую лавину, выставка, которую организовал Клод Моне, противопоставив официальному Салону творчество своих друзей — Ренуара, Сислея, Писсарро, Сезанна, Дега, Моризо, — эта выставка провалилась. Публике хотелось возвышенного, а ей предлагали «впечатления» — «Лодки, покидающие порт», «Дом повешенного в Овере», эскизы, с прачками. Публике хотелось покоя и самодовольной уверенности в том, что в толпе они едины и монолитны, а «Бульвар Капуцинок» говорил им, что в толпе они разобщены, безлики и одиноки… Клод Моне предлагал принять участие в выставке Эдуарду Мане; тот был старше, раньше начал выставляться, он думал, что стоит на пороге официального признания и что все еще впереди; Мане отказался. Когда выставка провалилась и Клод Моне, расстроенный не только своей неудачей, но и тем, что стал причиной поношения друзей, уехал в Аржантей, Мане последовал за ним. Его отношение к Моне было сложным; вначале их путали из-за сходства фамилий, и Мане это раздражало; до войны он был душой большого кружка единомышленников, собиравшихся в кафе Гербуа, — он много знал, твердо верил в свой путь и умел говорить страстно, убежденно; Моне споры слушал внимательно, но вынашивал свои убеждения молча, за него говорили картины, и однажды Мане не выдержал: «А какова у него вода?! Это же Рафаэль воды! Он чувствует все ее движения, всю ее глубину, все изменения в разные часы дня!»

Летом 1874 года Эдуард Мане написал портрет Клода Моне в лодке за мольбертом; в глубине лодки — Камилла.

Через год Ренуар написал Клода Моне с палитрой у холста, оставшегося за срезом картины. Художник смотрит мимо нас, дальше нас, и во взгляде его — вера и боль, сила и отчаяние.

Уже написаны «Паруса в Аржантёе» и «Мост в Аржантёе», «Дорога через Аржантей» и «Стог сена у Аржантёя». Написано и вот это горькое письмо: «С позавчерашнего дня у меня нет ни одного су, а в кредит больше не дают ни у мясника, ни у булочника. Хотя я и верю в будущее, но, как видите, мое настоящее очень тяжело. Не сможете ли вы срочно выслать мне двадцать франков?» Он проживет долгую жизнь, и еще при жизни Моне будут платить тысячи, десятки тысяч франков за его картины. Которые уже написаны. Которые он пишет. Которые будут написаны. Но пока предстоит вторая выставка импрессионистов, репортаж о ее открытии парижская газета начнет такими словами: «Вчера на улице Лепелетье арестовали какого-то беднягу, который после посещения выставки начал кусать прохожих». Моне работает одержимо, неистово, его отчаянная вера зажигает друзей; он придумывает и пишет невероятную серию полотен «Вокзал Сен-Лазар», десятки других картин и среди них прелестную «Даму с зонтиком» — портрет Камиллы Моне с сыном Жаном. Потом родился Мишель. Моне написал письмо: «Не можете ли вы мне помочь? У нас в доме нет ни одного су, чтобы мы могли хотя бы поддержать огонь в очаге. В довершение всего жена моя нездорова и нуждается в уходе; она, как вы, вероятно, знаете, родила мне прекрасного мальчишку. Не можете ли вы одолжить мне два-три луидора или хотя бы один?.. Я пробегал вчера весь день, но не смог добыть ни сантима»*. Это было давно, сто лет назад, но читать эти письма жутко. Это было давно, Камилла умерла, угасла в 1879-м, но она осталась — эта женщина, которая, волоча за собой длинный шлейф, идет к стене, будто в ней есть проход…

____________

* Сантим — мелкая монета, одна сотая франка.

Прошел год после смерти Камиллы, и Эдуард Мане увидел Моне таким: бант легко обвивает шею, голова слегка откинута назад, а глаза… Что же в глазах? Смятение? Непокорность? Смирение? Неуловимо. Глаза едва намечены тушью.

Это был 1880 год. Клоду Моне сорок лет, он не принимает участия в очередной выставке импрессионистов, он отдает картину в Салон. Раскол группы? Публика торжествует, пресса предупреждает: «Импрессионизм? Он прихорашивается. Он натягивает перчатки. Он скоро будет обедать в городе». Но он слишком долго боролся, чтобы изменить себе…

Они пришли не из небытия и уже не уйдут в небытие. Французский реализм был источником их силы и веры. Суть этой живописи точно, хотя и невольно, выразил Глейр, руководитель студии, в которой встретились Моне и Базиль, Ренуар и Сислей; Глейр огорченно сказал Клоду Моне, разглядывая его этюд: «Слишком точно передан характер модели. Перед вами коренастый человек, вы и рисуете его коренастым. У него огромные ноги, вы и передаете их такими, как они есть. Все это очень уродливо… Натура, друг мой, хороша как один из элементов этюда, но она не представляет интереса».

Изображать предметы такими, какими их принято считать? Видеть мир таким, каким его удобнее видеть? Нет. Непостижима изменчивость реального мира, но важно уловить каждый миг таким, как он есть, чтобы понять, каким он будет. Писать, узнавая мир. Однажды Моне воскликнул: «Я хотел бы родиться слепым, а затем внезапно прозреть, так чтобы начать писать, не зная, что представляют собой предметы, которые я вижу».

Не верьте, что листва зелена и монотонна, — она многоцветна и светозарна.

Не верьте, что тени съедают цвет, — они изменяют его, тень не отсутствие света, а свет другого качества и силы.

Не верьте, что небо синее, — вы просто привыкли считать его синим.

Но небо — синее.

«Ведь небо синее, не так ли? — говорил Сезанн. — Это нам открыл Моне».

Моне был в центре их группы, хотя это могло показаться странным. Не Писсарро, прирожденный теоретик, преданный, увлекающийся, увлекающий за собой Писсарро. Не яростный спорщик Дега, язвительный и беспощадный. Не мягкий Сислей, уступчивый во всем, кроме того, что касалось его искусства. Не Ренуар, чьего жизнелюбия и стойкости хватило бы на всех.

Нет, Моне. Только Моне.

Он был надежен.

Он был оплотом друзей, он оставался оплотом друзей в течение многих лет.

Моне всю жизнь не любил теорий, но теория импрессионизма существовала; она выросла из полотен и в меньшей части из споров их авторов — они работали, а те, кто научился смотреть их картины, рассуждали о теории разложения тонов, изучали технику нанесения мазка, исследовали палитру.

|

Вот палитра Моне:

свинцовые белила,

желтый кадмий (светлый, темный и лимонный),

вермильон,

кобальт фиолетовый (светлый),

тонкотертый ультрамарин,

изумрудная зелень.

Все так просто, если бы дело было только в технике. Но это не перечень красок, сочетания которых на холсте и сегодня дают нам радость, — это скорбный список невозвратимых потерь, зашифрованная летопись утрат, горькая тайнопись. Может, это не фиолетовый кобальт, а смерть Камиллы; это не желтый кадмий, а одиночество Сислея; это не свинцовые белила, а переставшие видеть глаза Дега; это не вермильон, а смертельно уставшие руки Ренуара… Необходимо мужество; быть первым — удел отважных и самозабвенных; можно забыть себя, но как забыть печаль родных и страдания близких?.. Нужна убежденность в своем праве и своей обязанности идти этим трудным путем, утверждая в живописи реальность мира и сталкиваясь с этой реальностью каждый день лицом к лицу. Импрессионисты заговорили на новом языке, но они верили, что их поймут, потому что говорили они не на искусственном языке, чужом для всех, — их речью была живая речь, которой говорила природа.

Они вернули цвету его полнозвучность и силу. Они хотели увидеть мир таким, как он есть.

Они увидели его по-своему.

Выставки импрессионистов сыграли свою роль. До признания было еще далеко, но художники круга Моне больше не смешили толпу, они тревожили — за ними было новое течение в искусстве. Продолжались нападки, не утихало злословие, начинались дискуссии, но Моне никогда не любил болтовни.

Он работал. Бель-Иль и Этрета, Антиб и Живерни. «Я стою по горло в снегу.. Я начал серию полотен, но боюсь только, что погода изменится, и поэтому работаю много и быстро… Я мучаюсь, чтобы сделать хорошо; правда, я ведь всегда недоволен и порчу себе кровь…»

День за днем. Год за годом.

Приближалось лето 1890 года.

Приближались «Стога».

Несколько лет назад Клод Моне поселился в Живерни; там был большой дом и большой сад — он возделывал сад и писал картины, он писал картины и возделывал сад. Пахло спелой травой, солнце чуть пританцовывало, вздрагивало, или это воздух дрожал? В низине выросли два стога, обычные стога на обычном лугу. Однажды вечером Моне сделал набросок, но солнце уходило, тени меняли свои очертания, свою форму, свой цвет, и возникала новая цветовая мелодия. Еще холст. Еще. И еще…

И началась эта бесконечная погоня за солнцем, вечная пытка желания удержать чудо света. Моне писал и безжалостно браковал холсты, соскабливал с них краску, яростно резал их на куски шпателем, как тесаком.

Бесконечные звенья бесконечной цепи изменений.

Вот поле зеленое, а небо полыхает, стога плывут над полем и не в небе, и ощущение солнечного света, дрожащего в жарком вибрирующем воздухе, почти материально.

|

|

Моне. Стог сена в Живерни. |

Небо погасло, поникли желтые купола стогов, но это не картина, на которой нет солнца, это картина, из которой солнце ушло; это мгновение настоящего, в котором сохранилась память о прошлом.

Серое поле, два серых стога, пылающее оранжево-желтое небо…

Бесконечное состязание. Состязание, в котором можно проиграть, но нельзя сдаться. Состязание, в котором нельзя проиграть… И все зрелое искусство пятидесятилетнего мастера, беспощадная уверенность руки, изощренность техники, зоркость глаз — ради этих двух обыкновенных стогов на обыкновенном лугу?!

Говорили об этом так: «Эта серия характерна всевозрастающим равнодушием художника к изображаемому предмету, поисками простейших форм, служащих лишь предлогом для изучения света».

Говорили и так: «Импрессионизм уводит в сторону от социальных вопросов, в мир интимных переживаний и иллюзий, затушевывает социальные противоречия буржуазной действительности».

Было лето 1890 года; Моне писал стога.

Вернулся во Францию после двенадцатилетних скитаний смертельно больной, усталый Артюр Рембо: «Надоела мне зыбь этой медленной влаги, паруса караванов, бездомные дни, надоели торговые чванные флаги и на каторжных страшных понтонах огни», — а Моне писал стога.

После двадцати семи лет безраздельного хозяйничанья рухнул «железный Бисмарк», и Европа затаилась, поглядывая на Германию, — а Моне писал стога.

Ван-Гог сжег себя беспощадной работой и выстрелил в грудь — а Моне писал стога.

Генерал Буланже кричал о реванше — а Моне менял холсты на подрамнике и писал, писал стога!

Писал мгновение настоящего, которое хранило память о прошлом. И никогда не был один.

С ним Камилла, она не увидит этого мига.

С ним мы, мы этот миг увидим.

«Стога» были выставлены осенью 1891 года — пятнадцать вариантов. Так начались «большие серии» Моне: «Тополя», «Собор», «Нимфеи»…

Все это осталось нам, вся доступная и недоступная красота мира. Я взбегаю по ступеням Пушкинского музея, я брожу по залам Эрмитажа, перелистываю альбомы, осторожно приподнимая тонюсенькие листочки, сберегающие репродукции, — и жалею только о том, что уже никогда не наступит день, когда я увижу это впервые… Были ли они счастливы? Думали ли о нас? Мане умер, не зная, что «Олимпия» украсит Лувр, — этого добьется Моне. Сислей умер в нищете. Ослепший Дега бесцельно бродил по Парижу — у него была богатейшая коллекция картин, но он уже не мог их увидеть. Ренуар был известен всему миру, но весь мир не мог помочь Ренуару: его разбил паралич. «Самые вкусные бифштексы становятся доступны, когда уже нет зубов»,— любил говаривать Ренуар… Рядом с ним вырастали молодые, они считали импрессионистов своими учителями, но учителя глядели на учеников с недоумением; они отдали кисти все, что имели. И молодые, бунтуя, уходили вперед. Сгорали, как Сера, в тридцать один год. Создавали новое искусство и умирали, озлобляясь от непонимания, как Гоген. Угасали на пороге славы, как Модильяни.

Клод Моне пережил их всех — и этих молодых, и художников своего круга. Он прожил долгую жизнь и умер в конце 1926 года.

При нем прославились Матисс, Пикассо, Брак и Леже… Моне был знаменит, его картины продавали и перекупали, их пытались подделывать, импрессионизм уже снова начали топтать — только теперь как классическое наследие, а Моне продолжал экспериментировать, продолжал искать. И был верен себе. «Сегодня более чем когда-либо я вижу, насколько противоестествен тот незаслуженный успех, который выпал на мою долю. Я всегда стремился достигнуть лучшего, но возраст и неудачи истощили мои силы. Не сомневаюсь, что вы найдете мои полотна совершенными. Я знаю, что, когда я их выставлю, они принесут мне большой успех, но мне это безразлично, поскольку сам я считаю их плохими…»

Мир двигался, мир менялся, и он хотел постичь его в этом неостановимом движении.