Акробаты

Н. ДМИТРИЕВА. Из книги «Пикассо»

|

Счастливый — сравнительно счастливый — «розовый период» дает ощущение легкого дыхания после душной замкнутости «голубого». В фигурах исчезает скованность, раздвигается пространство, тона делаются прозрачнее и воздушнее, застылость сменяется движением. Французское начало смягчает испанскую жестокость.

Гуманистическая тема, тема человеческой близости входит в более широкое русло: теперь она не замкнута в мотиве «двоих» — перед нами большая человеческая семья или маленький коллектив, скрепленный братскими узами.

Идеальная модель такой семьи — цирковая труппа, опоэтизированное общество странствующих комедиантов. Они бедны и вольны, все в ответе друг за друга, взаимная поддержка является условием их существования, вопросом жизни и смерти. По отношению к большому миру они отщепенцы, но тем теснее сплачиваются между собой.

Предмет этот не нов для искусства. Чем более обострялись противоречия между общественными установлениями и самосознанием индивида, чем более «человеческое» отчуждалось от «общественного», тем более возрастало тяготение искусства к микрообществам, где отношения построены на чем-то ином, чем деньги и насилие. Непременно возникал оттенок романтической идеализации, потому что на самом деле эти микрообщества не могли составлять независимую сферу, все тот же меркантилизм и дух насилия проникали в них извне и разлагали изнутри. И все же в них было что-то притягательное, призрак свободы реял над ними, если и не становился плотью.

Искусство XIX, а потом и XX века пленялось своевольным миром цыганского табора, миром хмельной богемы, миром босяков и бродяг, первобытным миром далеких океанских островов — и миром циркачей. Все эти мирки возбуждали симпатию художников еще и потому, что художники сами извергались обществом из системы «нормальных» связей и волей-неволей тоже образовывали свой собственный цыганский табор, раскидывающий шатры внутри больших городов, внутри Парижа. Начиная со второй половины XIX столетия все великие течения французской поэзии и живописи формировались в лоне богемы, в кабаках, кафешантанах, чердаках и подвалах Монмартра и Монпарнаса.

Бродячим комедиантам отдавал свою самую большую нежность Диккенс, во Франции о них писали братья Гонкуры, Теофиль Готье, Жюль Валлес, Гектор Мало, в России — Куприн; мотивами призрачного «балаганчика» был одержим Александр Блок; цирку и мюзик-холлу посвящены картины Сера и Тулуз-Лотре-ка, даже у Сезанна появляются Арлекин и Пьеро.

Этот круг образов до сих пор манит художников, хотя уже стали реликвиями расписные повозки, в которых разъезжали по пыльным проселочным дорогам странствующие труппы. Фильмы Феллини «Дорога» и «Ночи Кабирии» напоминают о раннем Пикассо. Кабирия и Джелзомина хотели бы кому-нибудь быть нужными. В финале «Ночей Кабирии» перед героиней, раздавленной отчаянием, дефилирует странный парад веселых карнавальных призраков — они ей улыбаются, и она улыбается им. В финале «Дороги» одинокий зов Джелзомины наконец услышан ее бездушным спутником — когда Джелзомины нет в живых. Безнадежность в фильмах Феллини реальна, надежда фантасма-горична, но вместе с тем упорна и в своей стойкости обладает какой-то высшей реальностью.

Мир акробатов у Пикассо — это реальность грез Кабирии, надежд Джелзомины. Мир людей, которые друг другу нужны. Пикассо создает его своей волей; как все, что он когда-либо делал, это созданный мир, а не скопированный, и реален постольку, поскольку создан актом воли. Пикассо нельзя упрекать в «идеализации» жизни циркачей, потому что с самого начала он и не задавался целью ее эмпирического отражения: у него иная «система отсчета».

|

|

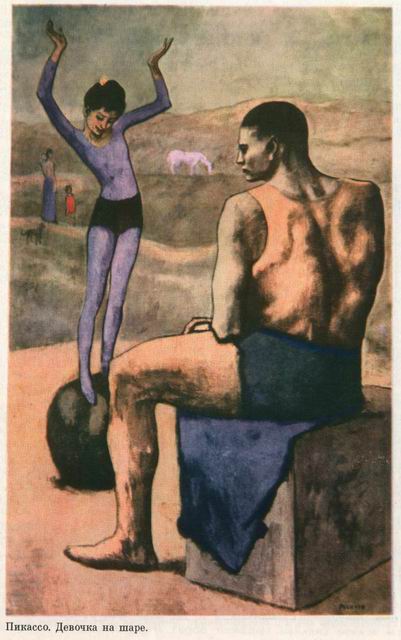

Пикассо. Девочка на шаре |

Рассказывается сага дружбы, связующей людей. Тут есть мотивы, освященные вековыми традициями, но по-новому осмысленные, — например, сюжет святого семейства, превращенного в семью арлекина: он, она и ребенок. Есть и неожиданные: взаимная преданность старого жирного клоуна и маленького мальчика-акробата. Они не отец и сын, они — друзья. Дружба соединяет взрослого юношу с подростком, мальчика с собакой, атлета-тяжеловеса с хрупкой девочкой и всех членов большой семьи между собой. В этой теме Пикассо увлекает пластический язык контрастов: союз старого и молодого, грузного и гибкого, соответственно — сочетание, «рифмование» форм массивных и легких, динамических и статических, устойчивых и зыбких. Московская картина «Девочка на шаре» обладает в этом смысле какой-то волшебной непреложностью композиции: закройте фигуру сидящего атлета — покажется, что девочка сейчас потеряет равновесие и соскользнет со своего шара, закройте грациозно балансирующую девочку — будет казаться, что атлет никогда не встанет с тяжелого куба. Эти фигуры, эти люди, эти формы по-настоящему живут, когда они вместе. На другой композиции мы видим атлета и девочку в момент представления: широко расставив ноги, он держит ее на одной вытянутой руке, и здесь они составляют как бы одно внутри себя уравновешенное целое, изящный иероглиф, объединивший знаки силы и легкости.

Пикассо собирался написать две большие картины о странствующих циркачах, закончил только одну. Композиция второй — «Семья акробата» — известна по наброскам, офортам и большой акварели. Персонажи, которых он много раз изображал по отдельности и группами, скомпонованы здесь в непринужденную многофигурную сцену на вольном воздухе. Тут «все рассказано» («рассказано» — выражение часто употребляемое): железная печурка, розовеет гряда холмов, старая женщина моет посуду, другая несет хворост, ребенок, ухватившийся за ее подол, тоже тащит хворостинку, молодая мать весело поднимает над головой своего младенца, двое малышей возятся в траве, акробат наблюдает, как тренируется девочка на шаре. Мирное течение жизни, состоящее из простых извечных пластов: труд, забота о пище, забота о детях. Труд акробатов опасен, заботы нелегки, а пища скудна, но все овеяно розовым светом идиллии: «как вольность весел их ночлег и мирный сон под небесами».

Другую из задуманных им композиций Пикассо довел до конца: она известна под названием «Комедианты» и находится ныне в Вашингтоне. Это самое большое из полотен раннего Пикассо. Здесь комедианты не на привале — с поклажей за плечами они уходят. Мы снова встречаем знакомые фигуры: высокого худого арлекина, толстого клоуна, большого мальчика и мальчика поменьше. Женщина на первом плане в углу — та, что изображена на портрете московского собрания, называемом «Женщина с Майорки», написанная в нежных пепельных тонах, в высоком головном уборе, с изысканным жестом тонкой руки. На большой картине она сидит одиноко, отдельно: похоже, что другие ее ждут, а она идти не хочет.

В «Комедиантах» нет прозрачной сюжетной ясности «Семьи акробата» и чувствуется интонация тревожно-печального вопроса. Куда они уходят, вечно уходят к пустынному горизонту, обреченные нигде не останавливаться?

Поэт Рильке написал стихотворение, навеянное цирковыми картинами Пикассо:

Но кто они, скажи, эти бродяги,

эти люди, еще немного более

неуловимые, чем мы сами?..

……………………………………….

……………………………………….

Они опускаются опять

на свой изношенный ковер, истрепанный

их вечным кувырканьем,

на во вселенной затерявшийся ковер…

Итак, Пикассо, заглядывая в воронку ада, создает затем свой рай и видит, что это печальный рай, скудный и хрупкий рай изгнанников.

Комедианты уходят, чтобы исчезнуть за грядою песчаных холмов, затеряться во вселенной. В творчестве Пикассо возникают мотивы, в которых больше классического, «вечного». Исследователи считают заключительную фазу «розового периода» первым классическим периодом Пикассо. Это картины с обнаженными юношами, ведущими и купающими лошадей, с обнаженными женщинами за туалетом. В это же время Пикассо начинает много работать в скульптуре. Он хочет найти и выразить прочные ценности — более прочные, чем призрачный мир комедиантов.

Разрушенный город

В 1936 году Пикассо, казалось, начинал уставать от владевших им жестоких образов, уставать от напряжения.

Но события в большом мире, события в Испании резко все изменили. Как раз тогда, когда творческая энергия Пикассо как будто бы шла по затухающей кривой, ей суждено было прийти к взрыву, еще небывалому, к неслыханному фуриозо.

Испанские события того времени общеизвестны, напомню о них в самых кратких словах. С 1931 года Испания была республикой. С 1933 года ей приходилось непрерывно обороняться против напора фашистской реакции внутри страны. Антифашистское движение вылилось в январе 1936 года в создание правительства революционного Народного фронта. В июле этого же года профашистская военная каста во главе с генералом Франко, при самом прямом участии правительств Гитлера и Муссолини подняла мятеж против Народного фронта; это явилось началом гражданской войны в Испании. Испанский народ первым принял бой против фашизма. Знаменитое «Но пасаран!» — «Они не пройдут!» — стало боевым кличем всех прогрессивных сил мира. На защиту республики встали и крестьяне, и рабочие, и интеллигенция. Вместе с ними сражались антифашистские интернациональные бригады добровольцев, прибывшие из других стран. Среди сражавшихся за свободу Испании были Эрнест Хемингуэй, венгерский писатель Мате Залка, погибший в бою, советские писатели Михаил Кольцов, Илья Эренбург.

Теперь Пикассо, художник, дотоле считавшийся далеким от политики, показал свой новый лик — политического борца. И «странности» его искусства неожиданно (но закономерно) обернулись орудием против врагов республиканской Испании, врагов человечества и человечности. Отсюда путь Пикассо привел его через несколько лет в ряды коммунистической партии.

Узы, связывающие Пикассо с Испанией, были крепкими. Не говоря уж о том, что в Испании жили его близкие — мать, сестра, друзья, еще крепче держала его неодолимая связь с корнями родины; гению так же невозможно от них оторваться, как простому крестьянину, — это общность кровеносной системы со своей страной. В конце концов во всем, что он делал, Пикассо всегда оставался прежде всего испанцем. И если он в свое время покинул родину, то, наверное, не только потому, что его тянуло в Париж, к центру мировой культурной жизни, но и в силу отвращения к монархии и реакционной военщине, управлявшим тогда Испанией.

Только когда Испания стала республикой, незадолго до начала гражданской войны, там была впервые устроена большая выставка работ Пикассо. Ее организаторы — художники, архитекторы и поэты — принадлежали к тем, для кого защита республики была вопросом жизни и смерти. Через их посредство стал действовать и Пикассо. Республиканское правительство назначило его почетным директором музея Прадо в Мадриде. И он принял назначение — он, когда-то сказавший: «Наши музеи — только кучи лжи», — причем находились люди, имевшие наивность понимать это буквально.

Он продавал свои картины и вырученные деньги вносил в фонд обороны. В январе 1937 года он написал яростный памфлет «Мечты и ложь Франко», сопроводив его иллюстрациями: эти иллюстрации были размножены в технике акватинты и распространялись в виде почтовых открыток; доход также поступал в фонд республики.

Пикассо, гений иронии и гротеска, редко обращается к сатире в собственном смысле слова. Ирония Пикассо слишком метафизична, комична, чтобы служить целям конкретного осмеяния. Но в этот раз в серии «Мечты и ложь Франко» он создал нацеленный сатирический образ кровавого диктатора, возомнившего себя традиционным испанским рыцарем церкви (таковы его «мечты»). Это уродливое неуклюжее существо, что-то среднее между волосатым насекомым и полипом с трубчатыми червеобразными отростками. Оно носит подобие рыцарской кольчуги, иногда взгромождается на лошадь, иногда едет верхом на свинье, на его знамени вместо богоматери изображена вошь.

Следует серия ужасающих сцен гибели и разрушения, которые сеет омерзительный рыцарь (такова его «ложь»): пожары, убитые женщины, убитые дети, обезумевшие матери. Мы встречаем здесь образы, претворенные затем в «Гернике» (ползущая на коленях женщина с мертвым ребенком), и первый вариант «Плачущей женщины», написанной уже после «Герники». Появляется и мохнатый бык, но в этой сюите он символизирует силу и стойкость сопротивления. Он молча наступает на «диктатора», в то время как всеобщий крик ужаса и гнева поднимается к небесам. «Крик детей, крик женщин, крик птиц, крик цветов, крик камней, крик кроватей, стульев, занавесей…» (из текста Пикассо).

У Пикассо еще никогда не было до такой степени мучительных, экспрессивно-патетических образов. Но именно теперь, перед лицом действительных событий, они не выглядели «искажением реальности» — они дышали правдой.

26 апреля 1937 года мир узнал о новом злодействе фашистской авиации, уничтожившей за одну ночь городок Гернику в стране басков.

Герника — маленький город, всего с пятью тысячами жителей, но это был не просто маленький город, а священный город басков, коренного народа Испании, там сохранялись редчайшие памятники его старины и культуры. Правительство Народного фронта в 1936 году предоставило автономию стране басков, франкистский режим ее отнял. Разрушение Герники вместе с реальным убийством двух тысяч мирных жителей должно было стать символическим убийством национального достоинства целого народа.

Это событие явилось толчком к созданию великого произведения, воззвавшего к совести и разуму человечества.

Пикассо еще в январе получил заказ республиканского правительства — исполнить панно для испанского павильона на Международной выставке в Париже. Он медлил, обдумывая тему. Преступление в Гернике стало для него искрой, упавшей в громадную гору накопившегося горючего материала.

Темпы создания «Герники» кажутся невероятными. Нужно иметь в виду колоссальные размеры этого панно: три с половиной метра в высоту и около восьми метров в длину. Художник написал его меньше чем за месяц! 26 апреля была бомбардировка Герники, 1 мая Пикассо сделал первый набросок карандашом будущей композиции, 11 мая приступил к работе над холстом, а в начале июня готовое панно уже висело на Международной выставке и мгновенно получило известность во всем мире.

Быстрота работы объясняется, конечно, тем, что уже долгие годы Пикассо жил в предощущении грозящих миру «герник», был одержим апокалипсическими образами, разрабатывал их язык. Он готовился к своему главному творению несколько недель и еще по крайней мере двенадцать лет.

Сразу же определились узловые образы — растерзанной лошади, быка, поверженного всадника, матери с убитым ребенком, женщины со светильником. Они разнообразно варьируются в предварительных набросках и эскизах. Мы узнаем их истоки: композиции, связанные с боем быков, «Минотавромахия», мифологические сцены, «Мечты и ложь Франко», наконец, сюрреалистические композиции с растекающимися, разорванными телами и предметами. Все это претворено в новой, мощной и очень доходчивой концепции, которая, видимо, возникла в воображении художника сразу, а дальше дело сводилось уже к тому, как ее композиционно построить. Она заведомо исключала всякий местный колорит, локальную конкретность. Она должна была быть символической, общечеловечной, внемоментной. Ее современность заключалась не в признаках места и действия, а в том особом ощущении пароксизма, кризиса, которое предостерегающе живет в сознании людей XX века, начинающих чувствовать, что мир подошел к грани, за которой не будет спасения, если ее перешагнуть. «Герника» — действительно поэма нового Апокалипсиса.

Общая концепция, как она вырисовывается уже в первых эскизах, примерно такова. Катастрофа происходит в тесном пространстве, словно бы в подполье, не имеющем выхода. Все гибнет — только бык возвышается над поверженными, вперяя перед собой неподвижный тупой взор. В это подполье стремительно врывается откуда-то сверху женщина с профилем античной богини. В выброшенной вперед руке она держит горящий светоч, ее рот широко открыт, она кричит. Кажется, она кричит: «Что вы наделали?!» Но уже некому ее услышать.

В начальных эскизах было меньше фигур, чем в окончательном варианте. Лошадь изображалась убитой, рухнувшей наземь и подминающей под себя всадника. Бык — сначала бегущим поверх трупов, потом, во втором эскизе, — стоящим в центре. Отторгнутая от тела человеческая рука, сжатая в кулак, поднималась к небу. Не было столь сильно подчеркнуто, как в готовом панно, ощущение замкнутости и тесноты пространства. Во втором эскизе сильнее выражен образ мира, лежащего в обломках, — двери, ведущие в никуда, обломки колесницы, обломки людей, куски стен, куски крыш — и разверзающееся над головой быка черное небо.

Уже на холсте композиция несколько раз подвергалась переделкам, прежде чем получила свой окончательный вид.

Сильно вытянутая в длину, она построена наподобие триптиха. В центральной части ясно выделен классический треугольник, основание которого — вся нижняя часть картины, а вершина — светильник. Женщина с воздетыми руками справа, женщина с мертвым ребенком и бык слева образуют боковые фланги трехчастной композиции. Они — как бы на заднем плане, а все заключенное в треугольник — на авансцене. Как в классических барельефах, формы, расположенные по обе стороны от центра, между собою рифмуются: рога быка — и воздетые руки женщины, голова этой женщины — и голова женщины с ребенком, влачащаяся нога бегущей и вытянутая ладонью кверху рука убитого.

Строгое, почти классическое построение не сразу осознается зрителем — оно осложнено и завуалировано дробными пересечениями плоскостей, линий, лихорадочными всплесками света, перемежающегося с темными провалами. Хаос гибели взрывает классическую архитектонику, она не заявляет о себе, но подспудно действует, возводя «Гернику» к сфере монументального, вечного. В «Гернике» слышится не просто вопль отчаяния, но трубный глас трагической музы. И то, что картина почти лишена цвета, ограничена ахроматической гаммой черного, серого и белого, отвечает духу трагедии. Трагическое — это царство ночи, смытых красок, обесцвеченных тел. Здесь присутствует графический символ «глаза-солнца», но само солнце исчезло, его заменяет пронзительное мертвенное свечение электрической лампы.

Признание, примечательное вдвойне. Оно примечательно потому, что сделано не молодым художником, легко увлекающимся, неустоявшимся, а старым маститым мастером, который всю жизнь, не сворачивая, шел по избранному им пути строгого и возвышенного реализма, реализма Александра Иванова, ни в чем и никак не соприкасавшемуся с путем Пикассо. И еще примечательно тем, что Корин шел к «Гернике», заранее предубежденный. Много ведь значит — настроиться ли заранее на восторг или на скепсис. Но Корин был истинным художником — истинным и искренним — так же, как Суриков; и как в свое время Суриков, так теперь Корин не мог не принять Пикассо.

Поразительно в «Гернике» то, что при явной и крайней условности ее сюжета, форм, композиции она создает иллюзию чего-то безусловного, реально происходящего. Этой иллюзии, конечно, не может дать крошечная репродукция, но не так уж трудно, сделав некоторое усилие воображения, мысленно представить себе ее в натуральную величину, занимающую целую огромную стену. И стена исчезнет, окружающее отойдет — перед нами развернется мистерия. Непостижимым образом картина заставляет верить в доподлинность изображенного на ней — не в переносном смысле, а в самом прямом, наивном, когда хочется сказать: «Это на самом деле». Мы на самом деле слышим рыдающее ржанье раненой лошади и протяжный вопль матери над безжизненным детским телом. На самом деле физически чувствуем тесноту подполья, где, загнанные, как крысы, мечутся и умирают живые существа.

|

|

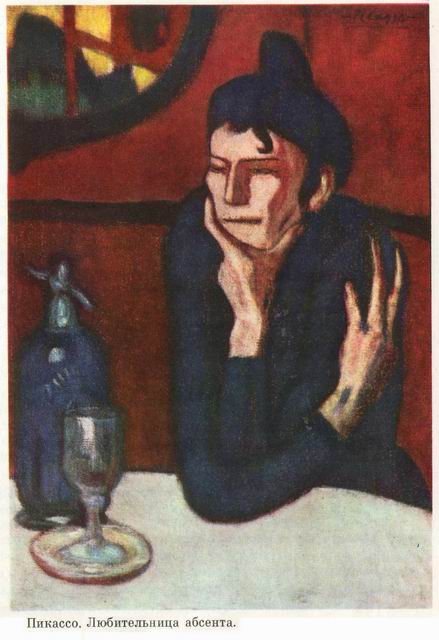

Пикассо. Любительница абсента. |

Вряд ли этот эффект соприсутствия случаен. Ошибемся ли мы, предположив, что Пикассо давно втайне стремился к соперничеству с «натурой», стремился к тому, чтобы сделать чувственно убедительным то, что увидено лишь внутренним оком художника? Чтобы облик воображаемого, воображенного мог состязаться в убедительности с реальным видом предметов? По-настоящему это удалось только в «Гернике». «Чудо» совершилось на предельном подъеме чувства — чувства солидарности с людьми, единения с ними в общем порыве. Когда оно возобладало над заботами об изощренных тонкостях искусства, отодвинуло их на второй план, тогда искусство и одержало свою высшую победу.

Изощренности и загадочности в «Гернике» куда меньше, чем во многих других работах Пикассо. В сущности, ее внутренняя концепция проста — кто ее не поймет? Она прозрачнее «Минотавромахии», где нравственные понятия, образы добра и зла находятся в зыбком, сложном соотношении. Нравственный пафос «Герники» определен, хотя плакатного противопоставления доброго и злого в ней также нет. Что же касается характера форм — этих искаженных квазичеловеческих фигур- с вывернутыми конечностями, безлобыми лицами, разбросанными глазами, — подобное было и в прежних опытах Пикассо, но там воспринималось как иррациональное, как область дразнящих субъективных ассоциаций, а в «Гернике» формы становятся неожиданно понятны в своем эмоциональном ключе.

Не только понятны — они трогают и ранят сильнее, чем правдоподобные формы (в аналогичных сюжетах). Может быть, это происходит потому, что художник уловил существо «шокового» видения. Никто из нас, самый трезвый и уравновешенный, не может в момент страшной катастрофы и драматического шока видеть предметы так же, как он их видит в спокойном состоянии. Само зрение в эти моменты перерождается. Поэтому в картинах, изображающих великие потрясения, «естественно» нарисованные тела кажутся неестественными, статуарными, театральными — ну, например, в «Гибели Помпеи» Брюллова. Фантомы «Герники» в подобной ситуации более «естественны» — естественны для восприятия изнутри, которым окрашивается и внешнее восприятие. Наверно, для «шокового» восприятия характерна полная перестройка масштабов и галлюцинирующая яркость, с какой врезаются в сознание отдельные детали, — как в «Гернике» подкованное лошадиное копыто или ладонь с растопыренными пальцами.

Может быть, персонажи «Герники» еще и потому так потрясают сердце, что они расширяют круг ассоциаций, связанных с потрясением, горем, страданием. Эти отчаянно кричащие женщины имеют какое-то сходство с беззащитными ранеными животными. икассо всегда питал безграничную нежность к животным. Быки и лошади, обезьяны и козы, совы и голуби у него являются носителями исконных начал жизни, общих всем — животным и людям. Особенно в материнстве и в страданиях раскрывается их общая природа.

Не знаю, случайно ли сходство, но бегущая справа женщина напоминает знаменитую раненую львицу на ассирийском рельефе: такой же силуэт, усилие бежать и парализовано влачащаяся задняя часть туловища, вытянутая шея и глухой стон. Если же мы посмотрим на женщину-мать в левой части картины, с ее неистовым воплем, обращенным к небесам, но наталкивающимся на бесчувственную морду быка, на то, как она держит под обнаженной грудью мертвого младенца, а другую руку отводит в сторону, как будто призывая свидетелей преступления, — она покажется всеобъемлющим олицетворением материнского отчаяния, столь же женщиной, сколько волчицей, воющей над убитым детенышем. Какой контраст между ее криком и тихой неподвижностью маленького создания, повисшего, с запрокинутой головой, у нее на руках. Глаза у него закатились, и лицо стало пустынным. Это мертвое лицо ребенка и его жалко торчащие ножки нарисованы как-то почти совсем по-детски, но, кажется, нельзя сильнее, лаконичнее передать то ужасное, что видится в смерти детей.

И так же нечто ужасное есть в отрубленной руке воина, сжимающей обломок меча и цветок. Обладатель руки даже не разрублен, а как бы разъят на части, подобно механизму, но механизм обладает душой, и части его еще остаются живыми.

И снова спрашиваешь себя: почему же все это, такое невероятное, немыслимое, кажется таким реальным — чуть ли не фотографическим запечатлением события при вспышке адского магния?

Помимо того неанализируемого, что именуется гипнотической силой таланта, видимо, некоторые особенности живописной организации картины играют тут определенную роль, усиливая чувство достоверности. Например, то, что помещение, где происходит действие, обозначено перспективными линиями, даже намечены плиты пола, доски потолка, виднеются в тени какие-то лестницы, двери, угол стола, на котором распласталась кричащая птица. В «Гернике» отважно и рискованно объединены различные принципы изобразительности. Элементы обычной линейной перспективы вкраплены сюда так, что зритель на них не обращает внимания, но подсознательно на них реагирует. Они сочетаются с кубистским приемом наложенных прозрачных плоскостей и сюрреалистической расчлененностью объемов. Есть иллюзия реальных вспышек света, исходящего из двух источников — от лампы и свечи. Рядом с формами, очень далекими от правдоподобности, имеются фрагменты совершенно натуральные — хотя бы видимая снизу и взятая в ракурсе голова лошади, ее нога, копыто. Эти натуральные фрагменты играют роль камертона, по которому настраивается на реальность и восприятие зритель. Тем более что голова лошади — центральный, ключевой элемент всей композиции, она смотрится в первую очередь.

Но что же все-таки происходит в «Гернике»? Не бомбежка города с самолетов — на картине нет ни города, ни бомб. Отчего погибают люди и звери? Кто их загнал в ловушку?

На картине видны языки пожара, но пожар только где-то в отдалении, за пределами «комнаты», а кто же умертвил ребенка на руках у матери, кто убил человека с мечом и пронзил копьем лошадь? По крайней мере, где символический носитель содеянного зла? Иными словами — есть ли в картине олицетворение фашизма?

Иногда видят его в образе быка: кажется, что к быку обращает лошадь свое предсмертное проклятие, к нему напрасно взывает гений света, а он ничему не внемлет и готов растоптать все, что у него на пути. Это толкование как будто еще более подтверждается ранними вариантами композиции, где бык не отодвинут в сторону, а стоит в центре, один уцелевший посреди развалин.

Однако сколько-нибудь внимательный зритель поймет: этот бык — не носитель злой воли, ибо он — само неведение, непонимание, глухота, слепота.

Мы знаем, как переливчаты и ускользающи символы Пикассо, как многозначна та же символика быка, если судить по графическому циклу о Минотавре. Но нужно вспомнить, как трактовался бык в серии «Мечты и ложь Франко», непосредственно предшествовавшей «Гернике», — там он был «положительный герой», поднимающий на рога зловещего диктатора. В «Гернике» он изображен иначе, но, во всяком случае, не как олицетворение фашизма.

В «Гернике» бык — не прямой вершитель зла, не источник катастрофы, а может быть, лишь ее катализатор, попуститель. Кстати, это подтверждается и самим художником. На вопросы, которые ему задавались, он отвечал, что бык — не фашизм, бык — тупая косность.

«Герника» — не только проклятие фашизму. «Герника» также и негодующий протест против косной замкнутости, безразличия, равнодушия — против того, что сделало фашизм возможным. И женщина — воплощение света, и лошадь — воплощение страдания, действительно обращают свой крик к быку, но не потому, что он сам учинил зло, а потому, что он предал добро.

Прямого же носителя зла в картине нет. Он не персонифицирован — и это многозначительно. Та персонификация, какая была в рисунках-листовках «Мечты и ложь Франко», едва ли годилась бы для монументального произведения с глубинным философским смыслом.

В упомянутом интервью Пикассо подтвердил символический характер своей картины, которую он хотел сделать сколь возможно доступной и внятной. Но символика и здесь не означала простого распределения аллегорических ролей между персонажами. Символически изображалась ситуация человеческого общества, чреватая катастрофами. Сам по себе Франко или сам по себе Гитлер, эти «всадники на свинье с вошью на знамени», слишком ничтожны, чтобы быть ее единственной причиной.

Внушенная испанскими событиями, «Герника» выходила за их временные и пространственные границы. «Герника» предрекала грядущие бедствия, которым еще нет имени, у которых еще нет лица. Фашизм здесь осмыслен как нечто более широкое, чем диктатура Франко, чем интервенция Гитлера. Это зло, разлитое в сгустившейся атмосфере XX столетия, просачивающееся в щели непрочного дома, как невидимое излучение, отравляющее источники жизни. Весь ужас происходящего в «Гернике» в том, что не видно, откуда надвигается беда, неизвестно, где спастись и кому сопротивляться. Возникает глухое ощущение какой-то всеобщей вины у самих жертв — виноватых без вины, но все же виноватых. Как земная влага, испаряясь, собирается в тучу и обрушивается на землю грозой, так вина живущих на земле, вина их жестокости друг к другу и пассивного подчинения законам зла, накапливаясь, обрушивается на них свирепой карой. И негодующий возглас гения света, в сущности, обращен ко всем.

Через несколько лет после первых атомных взрывов, после Хиросимы, «Герника» вспомнилась заново, как пророчество. Не столько изображенное в ней распадение тел на куски, сколько анонимность и вездесущность источника гибели побуждала видеть в этой картине предвестие атомных катастроф.

Теперь «Гернику» иначе и не воспринимают. Воспринимают ее уже не только как сбывшееся предчувствие Хиросимы, а как предостерегающий образ угрожающей миру глобальной гибели…

Но там вспыхивает еще и светоч в руке светлой женщины. И, как гласит двустишие Элюара, отчаяние раздувает огонь надежды.