|

Эжен ДЕЛАКРУА |

Скажите «Делакруа» — и вы сразу представите дымное зарево и прекрасную женщину с трехцветным знаменем над головой и с ружьем в левой руке, за нею идут в бой солдат, студент и мальчик из предместья, парижский гамен; впоследствии Гюго, современник художника, назовет его Гаврошем… Скажите: «Делакруа» — и вы сразу вспомните эту картину, «Свобода на баррикадах»; ее название неразрывно связано с именем художника, а ее название — призыв к восстанию, уверенность в его неизбежной победе, победе революции.

Но Делакруа не был революционером; мечты художника о свободном и прекрасном человеке носили искренний, но отвлеченный характер, «его волновали, — по словам одного исследователя, — тигры, львы, неистовая ярость коней»; он был романтик.

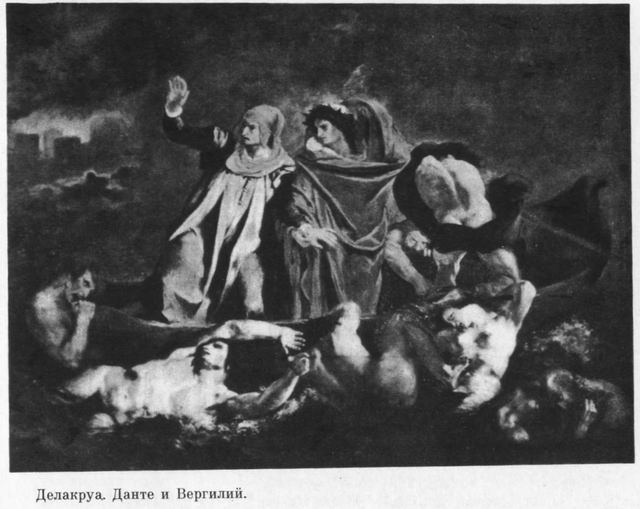

Эжен Делакруа родился 26 апреля 1798 года в Шарантоне-Сен-Морисе, неподалеку от Парижа; в девять лет был отдан в парижский лицей Людовика Великого, увлекался литературой, музыкой; в шестнадцать занялся живописью, изучал Рубенса, Веласкеса, Тициана, Веронезе; из современников молодого художника привлекал Жерико и особенно его знаменитая картина «Плот «Медузы»; в двадцать четыре года Делакруа дебютировал на ежегодной выставке Салона полотном «Данте и Вергилий» (или «Ладья Данте») — дань восторга драматическому таланту Жерико и поиски новых средств выразительности: решающее значение приобретает цвет вопреки классицистским канонам, подчинявшим колорит рисунку; ярости движений фигур Жерико противопоставлена ярость цветовых аккордов.

Следующее крупное произведение Делакруа вызвало непримиримые споры, это был первый шедевр художника — «Резня на Хиосе». Не неожиданность цветовых решений, а открытое сострадание художника людскому горю раздвинуло границы сюжета; картина прозвучала как гневный протест против насилия, против рабства.

Но затем следует поездка в Англию; Делакруа увлекается романтической поэзией Байрона и создает картины на темы произведений поэмы — отсюда начнется не оставлявшая его всю жизнь тяга к литературным сюжетам, излюбленным сюжетам живописцев-романтиков: Шекспир и Гёте, Вальтер Скотт и Сервантес, античная литература и мифология. Революция 1830 года застает его в Париже, он пишет «Свободу на баррикадах» («28 июля 1830 года»). Революционный романтизм? «Делакруа в этой картине, — пишет итальянский историк искусства Лионелло Вентури, — обнаруживает свою близость к жизни и к страстям своего времени. Ему тридцать два года, он стоит во главе романтизма и реализма, близок к победе и мог бы, ликуя, идти дальше. Но вместо этого он уходит, удаляется от всего в своем стремлении к естественной жизни и на Востоке ищет то вдохновение, какое дал ему Гаврош». Делакруа совершает путешествие в Марокко, Алжир и возвращается на родину через Испанию; кажется, он больше никуда не выезжал из Парижа, кроме Бельгии, да и то ненадолго. Он много работает; его «восточные» картины привлекают своей яркостью, экзотичностью, неукротимостью. Художник выбирает эпизоды, где проявляются решительность и смелость человека, сила его характера. Делакруа выполняет заказ на цикл произведений о героическом прошлом Франции, прошлого он не идеализирует, исторические перемены для него неизбежны и неотвратимы, он ищет новые законы цветовых контрастов, картины его исполнены творческого порыва. Виктор Гюго рассказывает, как на вопрос, что хотел изобразить Делакруа в руке одной из фигур на полотне «Взятие крестоносцами Константинополя», тот ответил: <<Я хотел написать блеск сабли». Художник создает ряд монументальных декоративных росписей (потолок Тронного зала Палаты депутатов, библиотека Палаты депутатов, церковь Сен-Дени дю Сен-Сакреман, зал Мира в Старой ратуше Парижа и т. д.); пишет великолепные портреты, натюрморты, пейзажи; он очень много работает — в его наследии до тысячи картин, свыше полутора тысяч акварелей, тысячи рисунков, литографий… Он не встал на баррикадах рядом с прекрасной женщиной со знаменем Республики, знаменем Свободы над головой, рядом с Гаврошем, потрясавшим пистолетами в обеих руках, он не призывал к революции, — всю жизнь он хотел оставаться самим собой и искал новых путей в искусстве, новых путей к сердцам людей.

Делакруа умер 13 августа 1863 года. За полтора месяца до смерти он записал в своем дневнике, который вел свыше сорока лет: «Первое достоинство картины состоит в том, чтобы быть праздником для глаза. Я не хочу сказать, что смысл является в ней чем-то излишним. У многих неверный или косный глаз, они видят предметы в буквальном смысле слова, но не улавливают в них самого существенного».

Эта запись была последней.

А. ГАСТЕВ. Из книги «Делакруа». Две судьбы -две картины

|

К Салону 1822 года Эжен Делакруа готовил картину на сюжет из «Божественной комедии»: Данте и Вергилий в лодке Флегия переплывают Стикс; они приближаются к пятому кругу, их освещает зарево адского города Дит.

Наяды, плескавшиеся под сходнями, неожиданным образом ассоциировались с адскими женщинами Данте. Это были два равнопламенных мира. Рубенс, действительно писавший с легкостью, напоминающей легкость, с которой огонь обнимает полено, внушал ему этот блеск, даже небрежность. Стиль Рубенса — скороговорка человека, переполненного своими страстями, человека, которому некогда думать о стиле. Потому что стиль — это сам он, его азарт и безудержность, его торопливость, безграничность, восторг…

«Ты не должна думать, дорогая сестра, что я пренебрегаю обязанностями родственника. Я не мог найти момента, чтобы нанести визит кузену Жаку и переварить его обеды за весь последний год сразу… Уже давно я хотел бы изменить воздух, которым дышу, и покинуть мое уединение. Но этот Салон приближается!»

С начала 1822 года Эжен не ходил уже больше в мастерскую Герена. Он снял на несколько месяцев крохотное ателье в пассаже Солинье, в огромном двухэтажном сарае, разгороженном на множество каморок, в каждой из которых стояла железная печка, стол и два ветхих стула. Эти каморки поочередно занимали мелкие стряпчие, агенты по сбору объявлений или художники — в различной степени нищие, в различной степени жаждущие славы и денег, но, как правило, потрясающе трудолюбивые: французы всегда умели работать.

Эжен втиснул в такую каморку холст — три метра в длину, два в высоту — и принялся за работу в уже свойственном тогда ему лихорадочном темпе, не позволяя себе ни на минуту остыть.

На полу он расстелил листы бумаги, на которых рисовал углем. Ему случалось ступать по этим листам. Для натурщиков он соорудил довольно жалкое ложе, накрыв его несколькими некогда яркими тряпками, которые взял напрокат.

У него было два ежедневных маршрута: из дому, с улицы де ля Планш, в ателье и отсюда в Лувр. Он бежал по парижским улицам, раскрыв рот как утенок, этот наследник Рубенса, он торопился глотнуть свежего воздуха, пока работа не загоняла его опять в мастерскую, к кислому чаду натопленной печки, к запаху разогретых кистей — к картине.

Она возникала на холсте достаточно быстро: он торопился. Он писал с такой дерзостью, которая господину Герену, если бы тот увидел его за работой, показалась бы настоящим кощунством. Эжен уразумел одну необычайную вещь, которую господин Герен счел бы чистейшей выдумкой: все написанное за один присест было значительно лучше, чем то, к чему возвращаешься несколько раз. Этот процесс нельзя было расчленить, чтобы начать с половины, как нельзя расчленить прыжок: его надо было начинать заново. Поэтому Эжен неудавшиеся куски не исправлял, а соскребал шпателем, чтобы написать заново. Он писал очень быстро, и чем быстрее, тем собственная живопись казалась ему удачней: мощный прыжок требует стремительного разбега. Медлить нельзя.

Как-то к нему в мастерскую наведался Орас Берне, молодой, но уже весьма процветающий живописец. У Берне была своя мастерская на набережной Вольтера— хорошая, просторная мастерская. Он был богат, что не мешало ему быть добродушным.

«Картину надо успеть написать, пока она в твоей власти», — сказал он Эжену. Это были золотые слова.

То, что возникало на холсте у Делакруа, возможно, не вызвало бы негодования Рубенса, но с точки зрения «классиков» было просто мазней. Эти размашистые, резкие жесты, эта адская страсть, выплеснутая на холст с такой торопливостью, эти мазки, в которых не было ничего от эмалевой тщательности, считавшейся необходимой каждому мастеру: если подойти поближе, то оказывалось, что мазки этого юного невежи положены на холст Отдельно, как перья в хвосте петуха.

Каким образом это случилось, когда он успел стать самим собой? Но был ли он когда-либо кем-то другим? Когда он начинал только учиться, не прорывалась ли в нем сила, этот порыв?

Конечно же, юность сдержанней, юность стеснительней — он и теперь не окончательно еще содрал с себя кожуру, прикрывающую его темперамент. Перья в хвосте петуха — это только местами, только местами… Фигуры целиком, целые спины были еще привычно эмалевыми, привычно лощеными — кожура классицизма на них была еще прочной. Но он распеленывался, он бунтовал.

Картина вся была как бы колеблема адскими волнами. Грешники, вцепившись в борта лодки Флегия, могли вот-вот ее опрокинуть. Данте и Вергилий стояли в лодке, пошатываясь, они как будто отстраняли от себя наплывающий рой видений, гонимый пепельным ветром адского города Дита.

По сравнению с этим несомненным движением даже «Плот «Медузы» мог показаться вырубленным из материала, излюбленного классической школой. Плот замер, намертво схваченный мертвыми волнами океана. Лодка плыла по реке мертвых; все клубилось.

Сам ужас приобретал здесь необычайный для классиков инфернальный оттенок. Это был ад, по-итальянски «инферно». В картине Делакруа не было ничего сентиментального и ничего поучительного: казалось, это бмла чистая поэзия и чистая страсть.

2 апреля 1822 года публика, заполнившая залы в день вернисажа, смогла оценить скромный дебют никому еще не известного автора. Металл уже изливался, тигель был раскален.

Открылся Салон — в газетах появились статьи о Салоне. Так и есть: «Это не картина, а красочная мазня», — заявил Делеклюз из «Журналь де Деба». Такое начало, вероятно, обескуражило жаждавшего известности юношу.

Однако буквально через несколько дней он был ошарашен, потрясен, осчастливлен…

«Никакая картина, по-моему, не раскрывает будущности великого художника так, как картина Делакруа, изображающая Данте и Вергилия в аду, — писал критик из газеты «Конститюсьонель».

|

|

Делакруа, Данте и Вергилий. |

(Великого, заметьте, великого!) — Именно здесь заметен могучий порыв таланта, оживляющий наши надежды, почти уже исчезнувшие…

В трактовке фантастического сюжета заметна строгость вкуса. Само изображение, которое придирчивые судьи могли бы упрекнуть в недостатке благородства, необычайно выразительно. Кисть — широкая и мощная, цвет — простой, сильный и резкий.

Делакруа бросает свои фигуры, изгибает их своевольно со смелостью Микеланджело и изобилием Рубенса. Эта картина напоминает работы великих мастеров, в ней видна дикая, естественная сила, которая движется по своему произволу. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что Делакруа гениален. Пусть он идет вперед уверенно, пусть берется за огромные работы, необходимые такого рода таланту».

Автором этой статьи был Адольф Тьер.Хитроумный марселец следующим образом заканчивает свой панегирик: «…И в особенности должен придать молодому живописцу уверенности тот факт, что мнение, которое я излагаю, совпадает с мнением одного из крупнейших мастеров современной школы». Крупнейший мастер современной школы—это барон Жерар — любимейший портретист Талейрана.

12 октября 1830 года Делакруа написал брату Шарлю в Турень: «Что касается моего сплина, то он проходит благодаря работе. Я приступил к картине на современный сюжет — «Баррикада». Если я не сражался за свободу отечества, то, по крайней мере, буду делать живопись в его честь…»

В Салоне 1831 года он показал картину, которая, правда, на короткое время, сделала его славу официальной, узаконенной славой; он даже получил ленточку Почетного легиона в петлицу.

«Свобода ведет народ» — это первая и единственная картина, не считая, разумеется, портретов, в которой Делакруа изобразил современных ему парижан в современных костюмах. Картина, в которой то, что за неимением более точного термина можно было бы назвать преображающим усилием, достигло своей максимальной мощи, в которой каждый сантиметр оказался абсолютно художественным, в которой Эжен впервые с такой силой дал почувствовать зрителю то, что Бодлер называл «verite emfatigue» — преображенная истина.

В самом деле, вся эта амуниция со своими вполне материальными признаками, ремни и лядунки, рукоятки пистолетов, приклады ружей, ткани, потертые, грязные, пробитые пулями, мертвая кожа убитых, горячая кожа живых, рубашки и шарфы, небо и дым — все это как будто приподнялось само над собой, сохранив материальный облик, неожиданно пронизалось духом, лишившись своей грубой основы, даже безобразно спущенный чулок на ноге мертвеца, даже измятый, измазанный кивер, валяющийся на мостовой, — все это приобрело новую, абсолютно духовную сущность, готовую перетечь в сознание зрителя, как перетекала неиссякаемая, янтарная, темно-прозрачная смесь, скопившаяся на полотнах Рембрандта.

Это преображение было тем более трудно, что речь шла о предметах абсолютно знакомых, вполне обыденных, предметах, в которых не было ничего легендарного.

То, что происходило буквально вчера, надо было приподнять и сделать искусством; сохранив реальность события, придать ему значение символа.

Картина эта напоминает орла, который, вцепившись когтями в землю, взмахнул мощными крыльями. Он озирает тех, кто не может взлететь, призывно и снисходительно, сейчас он рванется, и вы рванетесь за ним.

Орел — фигура Свободы, она сразу же возникла в воображении Эжена. В правой руке она держит трехцветное знамя, в левой — ружье. Она возвышается над баррикадой, великолепная и величественная.

Первая мысль, штопор, ввинтившийся в небо… Штопор? Да, несомненно. Штопор, который взвинтил Жерико. Если повернуть плот «Медузы», если развернуть его к зрителю, если поражение сделать победой, дать в руки негру трехцветное знамя, если вместо свинцовых туч будет пороховой дым, пронизанный ослепительным солнцем, если вместо отчаяния будет надежда, вместо страха — отвага, то все равно останется это движение, эта страсть, которую Эжену завещал Теодор Жерико.

На картине рядом со Свободой, по ее правую руку, — молодой человек в цилиндре и сюртуке, с ружьем наперевес. Так выглядели на баррикадах ученики Политехнической школы — студенты лезли в каждую драку, которая затевалась в Париже.

По левую руку Свободы с руками прачки и профилем Дианы-охотницы — парижский гамен, вдохновенный парижский мальчишка, в жилетке, с двумя пистолетами.

Есть еще три живых персонажа в этой картине — рабочий в блузе, национальный гвардеец и раненый, который, с трудом приподнявшись, в экстазе созерцает Свободу.

Баррикада — плот «Медузы», который повернуло к Свободе, — покрыта трупами. На одном из этих трупов только рубашка, задранная выше бедер; бесстыдно и жалко темнеет пах. Ничего утешительного, никаких сантиментов…

А наверху эти крылья, наверху все парит, все торжествует, стрелы лучей пронизывают дым сражения подобно фанфарам.

Апофеоз революции — апофеоз романтизма. Но вы знаете, Давид не был бы недоволен этой картиной. Он это начал, он был первым романтиком, первым из бесстрашных поэтов нового времени. «Марат», «Плот «Медузы», «Свобода» — три бастиона, три крепости, прочно утвердившие искусство нового века.

«Свобода» была показана в Салоне 1831 года вместе с другими работами Делакруа. Рядом висели огромнейший холст «Кардинал Ришелье слушает мессу в Пале-Рояле» и «Убийство архиепископа Льежского», несколько больших акварелей, сепия и рисунок «Рафаэль в своей мастерской». «Свободу» купило правительство, «Убийство архиепископа» — герцог Орлеанский, «Ришелье» — парижский муниципалитет. Маленький холст «Индиец в засаде под Гуркакри» — Александр Дюма. Деньги были, был и успех. Эжен имел основания быть довольным новой монархией.

Но Париж не был доволен. Мирное мещанское солнце освещало отнюдь не мирный ландшафт. Замысел распорядителей, отстранивших тех, кто выполнял революцию, чтобы установить порядок, остался нереализованным. Бунт продолжался, то затихавший, то вновь разгоравшийся бунт.

В сентябре палата постановила предать суду министров, подписавших июльские ордонансы. По мнению июльских бойцов, они заслуживали смертной казни. Однако еще в конце августа в парламент было внесено предложение об отмене смертной казни за политические преступления. Весьма своевременно!

17 октября из рабочих предместий к Венсеннскому замку, где министры ожидали суда, двинулись толпы вооруженных блузников. «Смерть министрам!» — кричали они. Яростные манифестации продолжались два месяца, изо дня в день.

15 декабря в палате пэров, в Люксембургском дворце, начался суд. Пришлось поставить на ноги гарнизон и национальную гвардию — кровопролития удалось избежать. Министры были приговорены к пожизненному тюремному заключению.

14 февраля 1831 года карлисты, сторонники старой династии, устроили манифестацию по случаю годовщины смерти герцога Беррийского. В церкви Сен-Жермен л'Оксеруа была отслужена заупокойная месса. Когда томные дамы и кавалеры, полные воспоминаний и скорби, стали выходить из церкви к каретам, их уже ожидала толпа. Взгляды скрестились. Мгновение — и толпа ринулась к паперти. Церковь и дом священника были разгромлены. На следующий день та же участь постигла резиденцию парижского архиепископа.

В толпе около церкви Сен-Жермен л'Оксеруа видели Тьера. Он уговаривал национальных гвардейцев не вмешиваться. Тьер точно знал, где и когда он должен был находиться.

В один из первых мартовских дней толпа рабочих явилась в Пале-Рояль с криками: «Работы и хлеба!»

9 марта в русском посольстве были выбиты стекла: началось восстание в Польше.

Париж бунтовал.

А 21 ноября в Лионе рабочие пришли на ратушную площадь со знаменем, на котором было написано: «Жить работая или умереть сражаясь».

Франция жила под постоянный аккомпанемент этого гудения толпы, этих криков и этих угроз. Парижские мостовые как будто жаждали крови.